【出島・浜の町エリア】版画家・田川憲の作品と文章で巡る長崎の街

公開日:2025/10/7最終更新日:2025/9/2長崎市

居留地の洋館、出島のおもかげ、寺町の唐寺……

長崎ならではの情緒が味わえるコースを、版画家・田川憲がその風景を描いた場所をたどりながら、作品と一緒に歩いてみませんか?

画家とあなたの眼と心が、時を越えて重なりあう、不思議な瞬間が待っています。

版画と一緒に歩いてみれば、定番の観光地にも新しい発見があることでしょう。

アートと歴史が融合したまち歩きを、どうぞお楽しみください。

【田川憲プロフィール】

田川憲 Ken Tagawa 1906(明治39)-1967(昭和42)

10代より絵や詩に親しみ、20代に創作版画を志してからは、長崎の風景などを題材に多くの作品を制作。高い芸術性で「東の棟方志功、西の田川憲」と称され、手記や写真、書も手がけました。作品は老舗菓子店の袋やパッケージのモチーフともなり、いまなお愛されています。

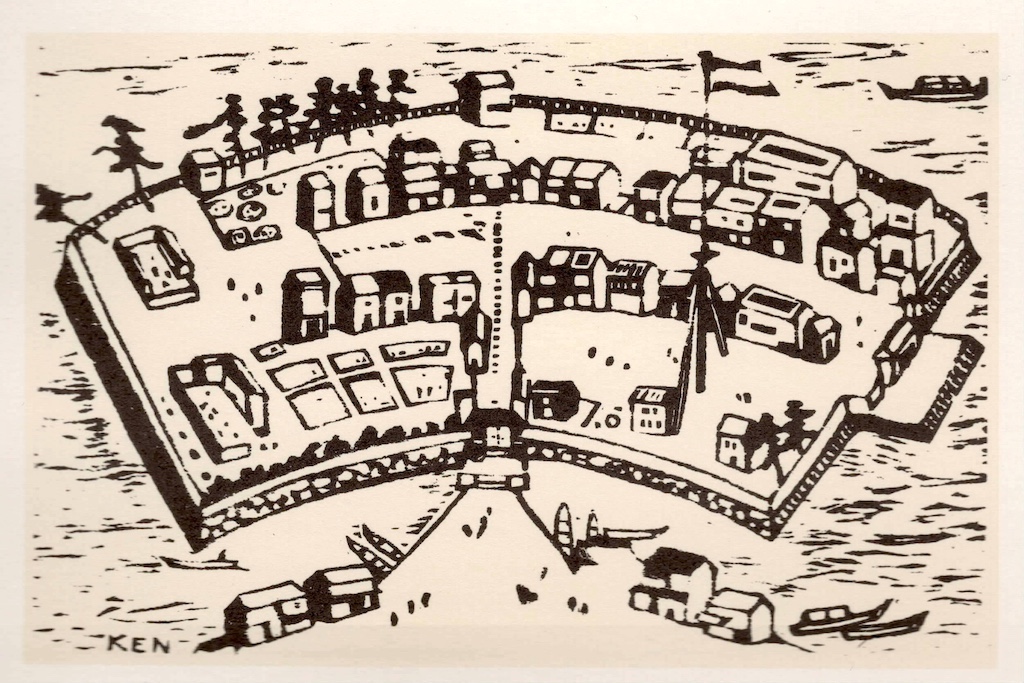

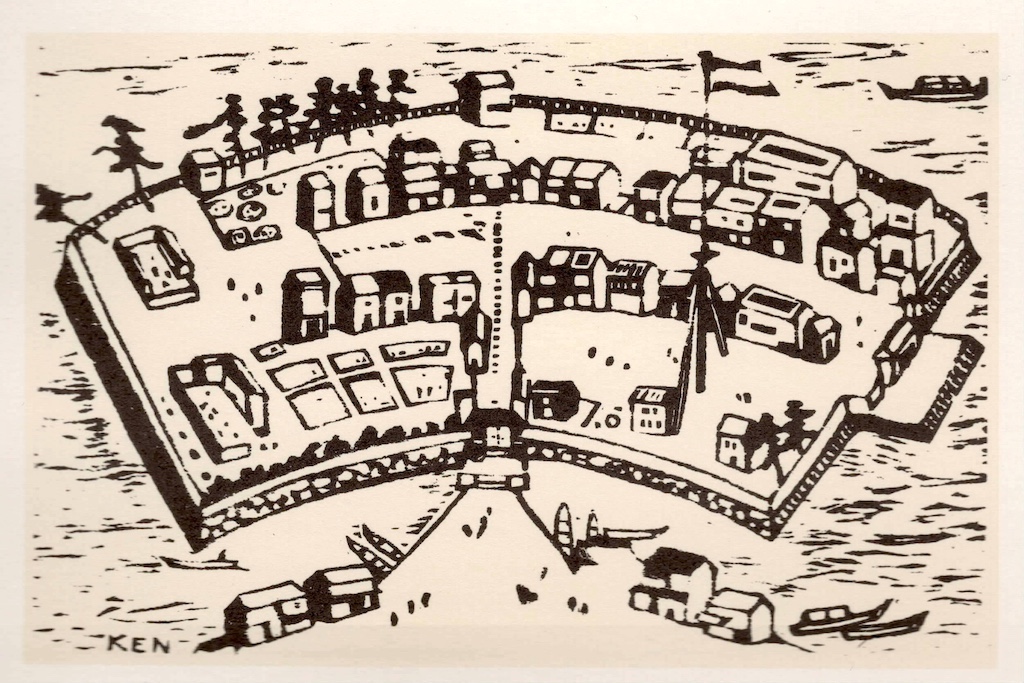

「DEJIMA」 1963(昭和38)年

長崎のシンボルともなっている出島は、鎖国時代にも西洋への窓口として開かれていた歴史を伝えています。田川は、建物や遺物だけでなく江戸時代の古版画などもモチーフに、様々な出島を描きました。田川が生きた時代は、出島の建物が次々に失われたころ。建物の復元が進む現在の風景を見たら、どう思うでしょうか。

関連するスポット

関連するチケット

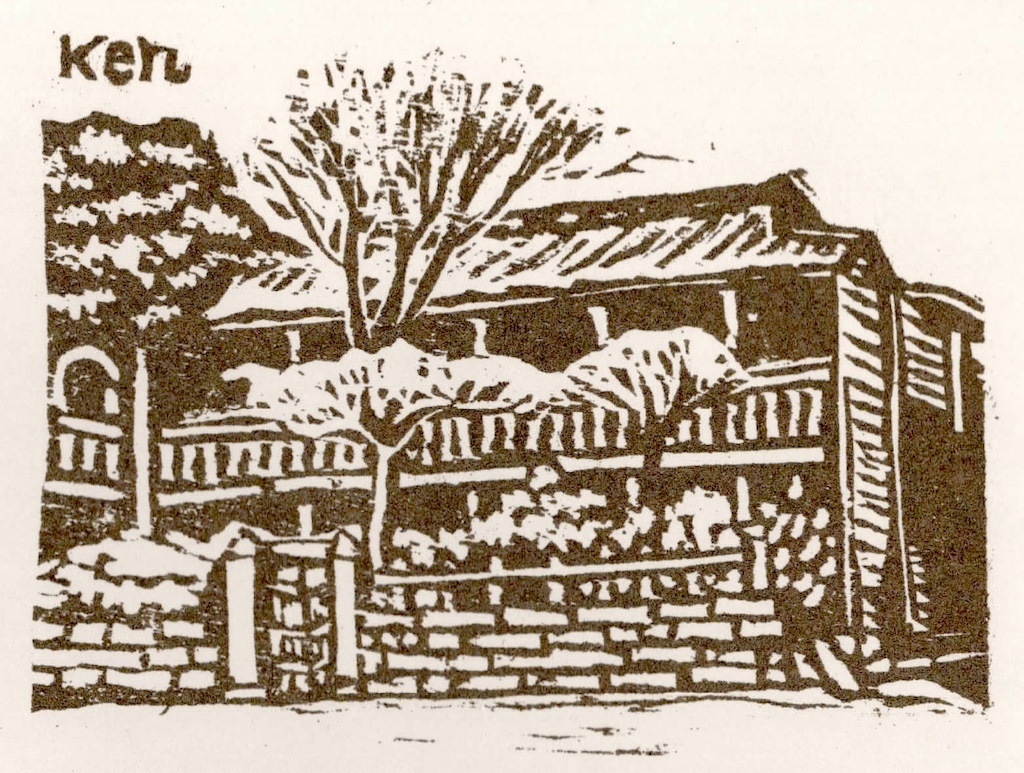

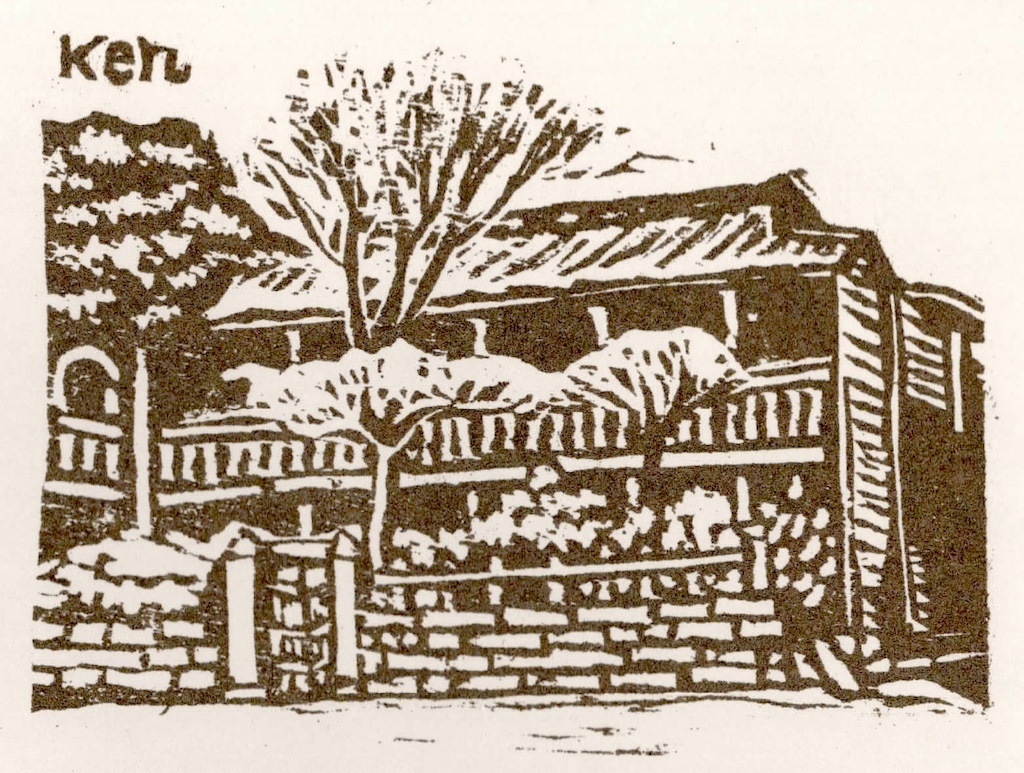

「蘭館」昭和38年(1963年)(出島)

日本文化の光は、この長崎の出島に打ち寄せる潮に乗ってやってきた

日本の、近代文化の発祥地、長崎。日本文化の光は、この長崎の出島に打ち寄せる潮に乗ってやってきた。いま、この出島にとどまる昔の面影は、わずかに出島蘭館跡のなごりをみるだけだが、長い歴史に培われた文化発祥地としての誇りと喜びは、子々孫々に伝わって、長崎っ子の胸に脈うっている。過去に日本文化の光をはこんだ出島の波は、いまも変わらず大小の波となって、長崎人の奮起をうながしている。……

遠く寛永十三年から長崎開港までの二百二十余年間、出島は出島橋をただ一つの窓口として、泰西文化を長崎に流しこみ、長崎はまたその文化を日本全国に伝えた。今の岸壁が完成したのが大正十三年、日華連絡船華やかな時代を経て、世界に大きくクローズ・アップされた。

だが、平穏な日々ばかりが続いたわけではない。苛烈な戦争の苦難時代があり、戦後の混乱時代があった。出島は、この幾多の逆境をのりこえ、なお泰然として波を呼び、波を返している。(「日本文化発祥の地 出島」)

関連するスポット

関連するチケット

「ピナテールと出島」1954(昭和29)年(旧出島神学校)

開国後、出島は外国人居留地の一部となりました。出島五番館で生活していた貿易商のピナテールは、丸山の遊女を愛し、彼女亡きあともその枕を抱いて泣き暮らしたそうです。

関連するスポット

関連するチケット

「出島五番館」 1954(昭和29)年

彼の一生は—-純愛物語—-にいろどられる。

ピナテルはフランスのリオンに生まれ、叔父ユジエーヌ・ピナテルに連れられて来日、長崎の出島五番地に居をかまえ、雑貨商をいとなんだ。彼の一生は—-純愛物語—-にいろどられる。美青年であった彼は、丸山の遊女に恋したが、死んだその愛妓の面影を追い続けて五十年、孤独な生涯を閉じた。眉目秀麗の彼も、愛妓の死後まったく風采をかまわぬようになり、異様をきわめて追憶の生活に生き、人からは「西洋バンゾ(乞食)」とののしられたほどだった。歌人斎藤茂吉が、大正九年、病に伏すピナテル翁を訪ずれ、次の歌を残している。

寝所には括枕のかたはらに 朱の筥枕置きつつあはれ (「ピナテル」)

関連するスポット

関連するチケット

「出島の門」 1965(昭和40)年

1954(昭和29)年に浦上川の河口で発見された青銅の大砲。「AMUSTERDAM ANNO 1640」と刻まれています。(現在は屋内に展示)

関連するスポット

関連するチケット

「鉄橋のある風景」 1957(昭和32)年(出島橋)

海に浮かぶ扇形の出島は、開国後から明治にかけて周囲が埋め立てられたり、中島川の変流工事によって削られたり、その姿を変えていきました。昭和二十年代には銅座川の変流工事などにより、さらに風景が変化しますが、田川は新しく現れた眺めも作品に昇華させました。

水色の建物は旧出島神学校(現存)、中央は旧県庁舎、黄色い建物は旧十八銀行本店(元十八親和銀行本店)。カーブを描く流れは、1955(昭和30)年に変流工事が行われ、大きく曲げられた銅座川です。周りの風景は変わりましたが、点々と並ぶ川の柵は、いまも残っているものがあります。

風景は偶然にのみできると思ったら大間違いである。風景には造られるという要素もある

この風景で眺められる朝永病院は明治初期の木造洋館、十八銀行本店についていえば明治二十一年ルネサンス風の美しい建物、県庁は昭和期の建造物である。……風景は偶然にのみできると思ったら大間違いである。風景には造られるという要素もある。都市の場合は、ことにその比率が大きく、造られると同時に、こわされもする。……新波止が埋めたてられ、あたら出師橋が鉄屑になったので、明治調の吊橋は明治四十一年に架橋されたこの出島橋だけになった。(「出島橋」)

関連するスポット

関連するチケット

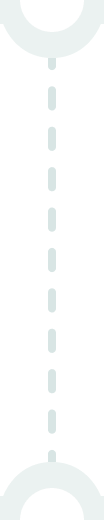

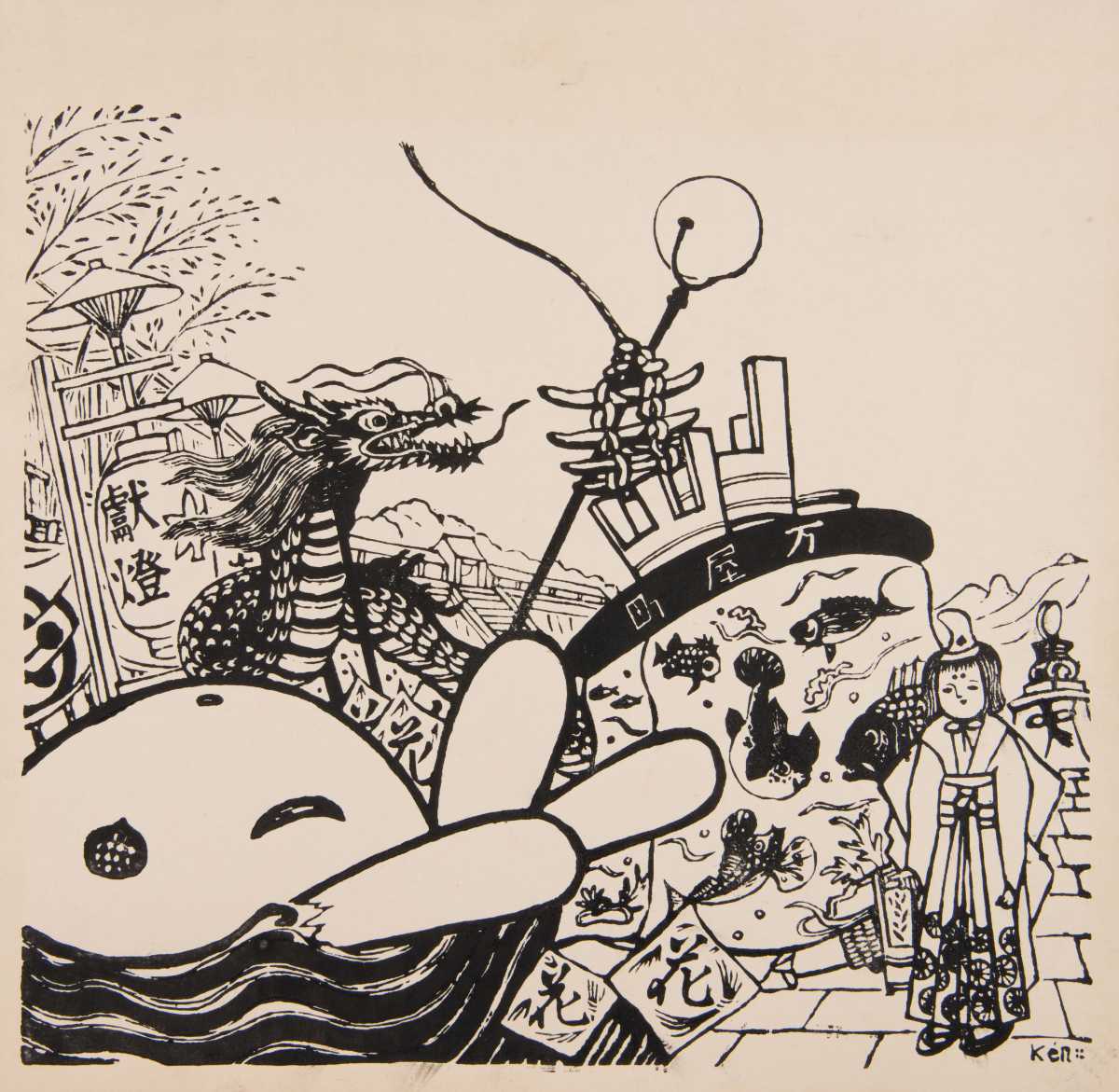

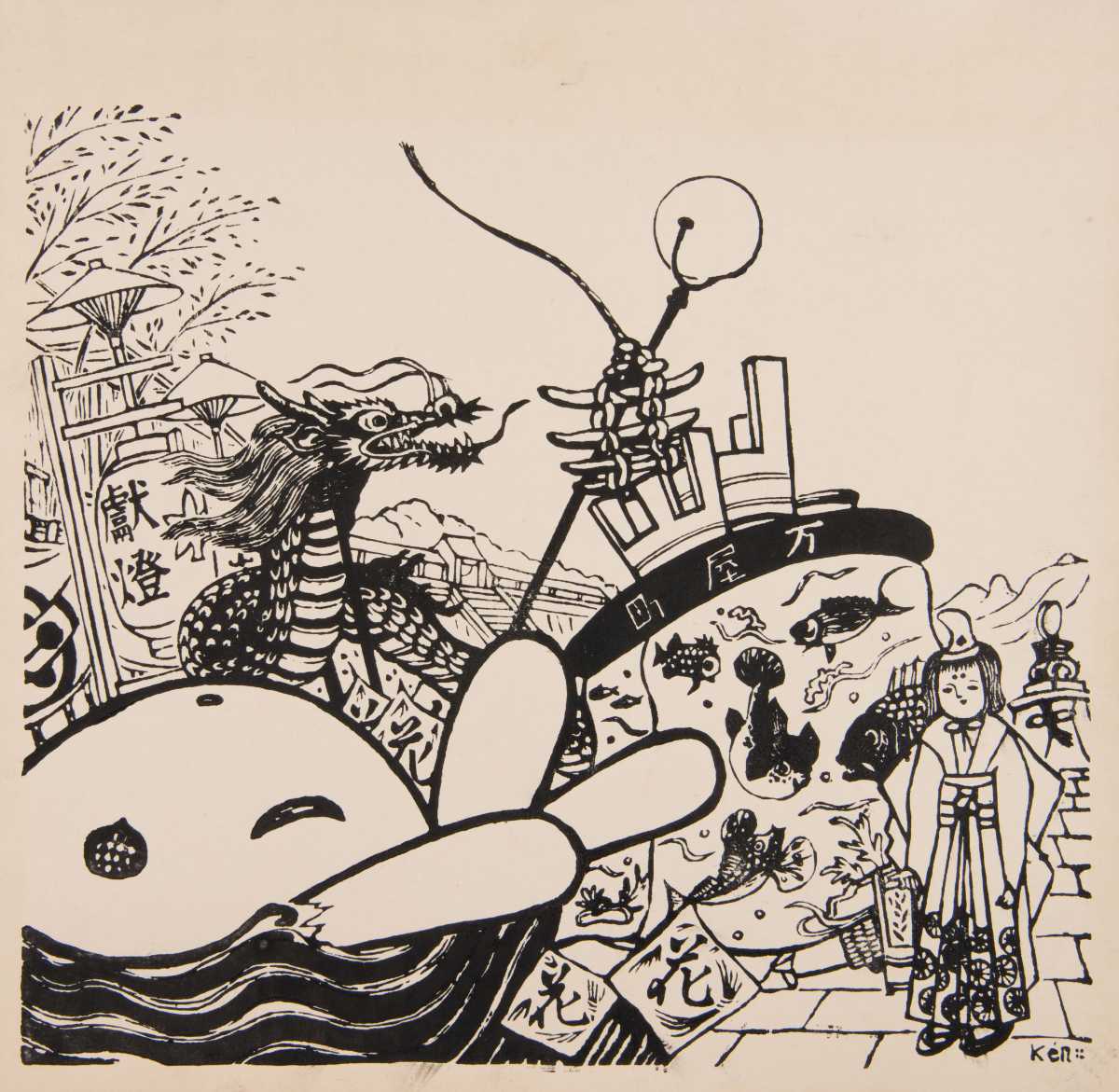

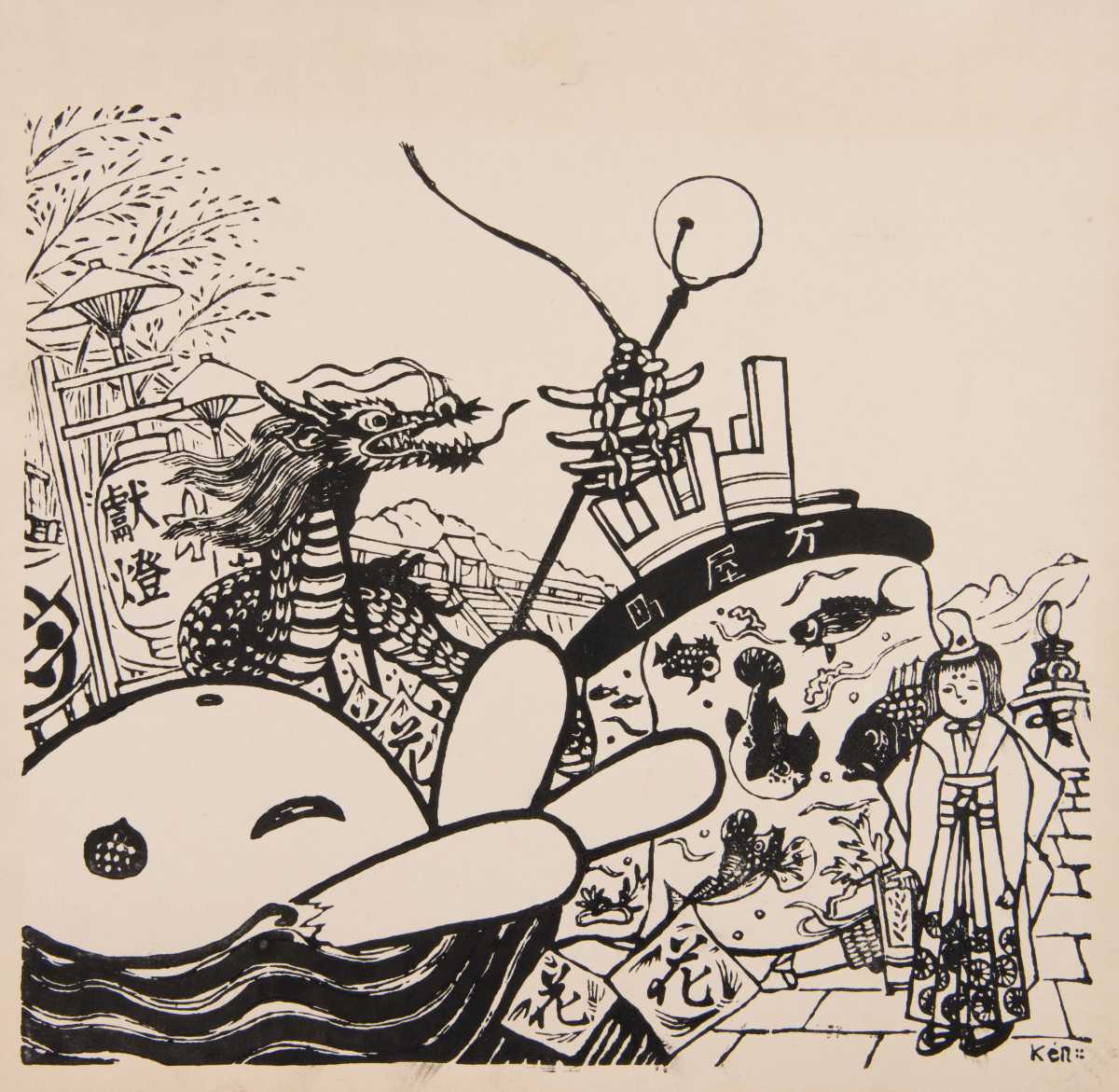

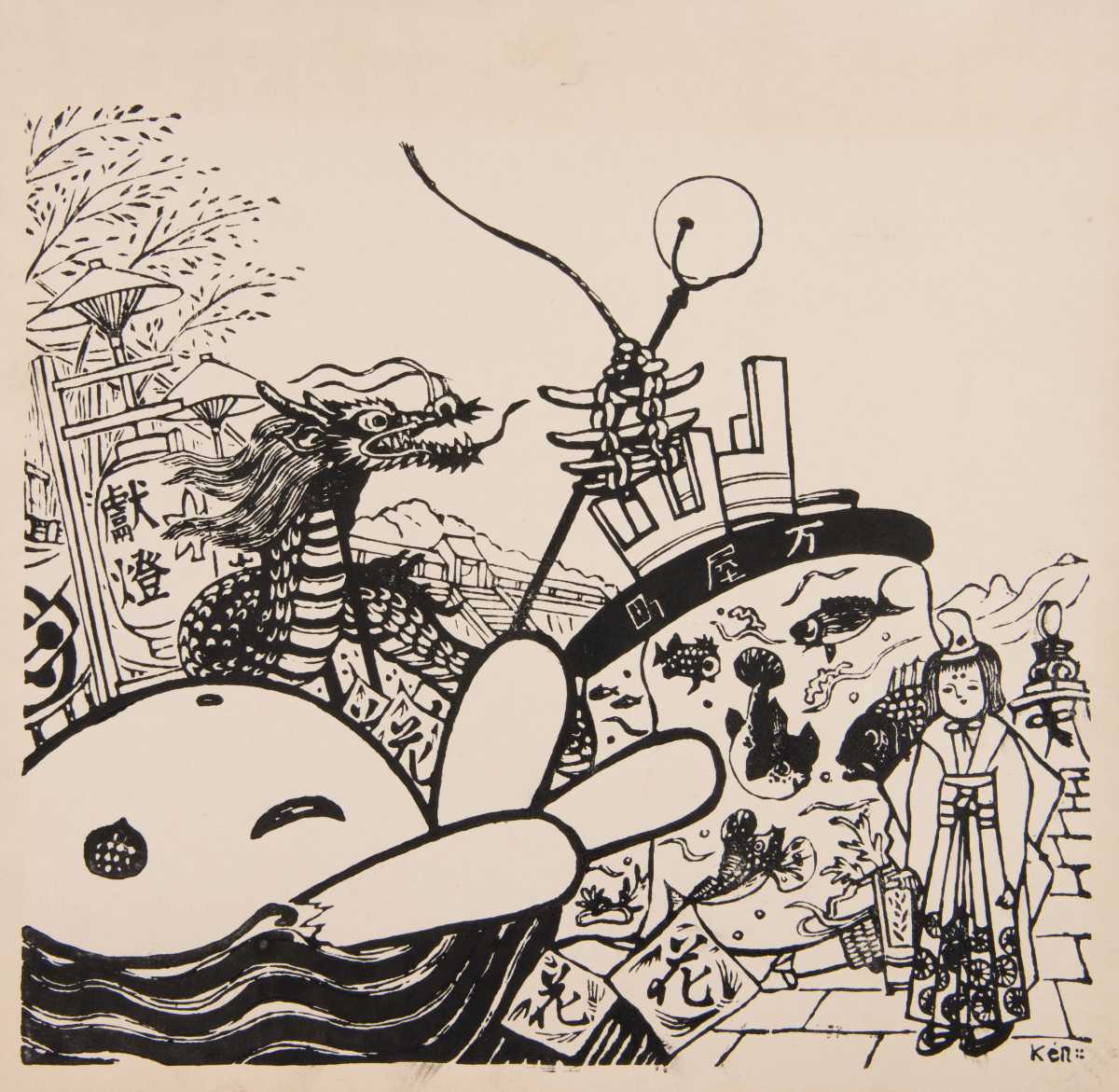

「おくんちの印象」白くじらver. 1955(昭和30)年

毎年10月7日から9日まで行われる「長崎くんち」は、長崎の氏神さまである諏訪神社の秋の大祭です。各踊町が7年ごとに趣向を凝らした豪華な出し物を奉納します。田川は踊りが家々を回る「庭先廻り」の際に渡される「呈上札」を数多く手がけ、いまも使っている町もあります。

卑近な経験と感情の中に、長崎くんち三百年の伝統をうけついできたものがひそんでいる

九月も去って十月に入ると—-これは私だけに限らず、恐らく大部分の長崎人がそうであろうが—-長崎のくんちをまず「肌で」感じるのである。これは何か一種の動物的本能に似ている。二十度前後の快い気温、空の深い青、ぷんと甘酸っぱい甘酒の香り、大きなクリやカキ、人形イモ、または赤い支那花毯の上のろうそく、傘鉾の間のびした鈴、商宮律の哀愁ある余韻、そういう卑近な経験と感情の中に、長崎くんち三百年の伝統をうけついできたものがひそんでいるのを悟る。……

長崎くんちなど騒々しいばかりの田舎祭だと毒舌する者もあるが、私はそうは思わない。長崎の豊かなもっともよき時代の美術工芸と、庶民の純粋な感情が一体となって花咲いている。一例をあげると、万屋町の傘鉾がそれで、その垂れの美術的価値はきわめて高く、どこに出しても恥ずかしくないものである。これなどは一日も早く文化財に指定して保護の手を差しのべる必要がある。

くんちは時代の波に押され、年々変容しながら今年もまたやってくる。祭りの果てた九日の夜、それまでの興奮がしだいにおさまって、家ごとに出された踊り町の献灯の火が、静かに一つ一つ消えてゆく情景を、私はこれこそ本当の長崎の哀愁としてこよなく愛している。(「くんち噺」)

黒くじらver.

関連するスポット

関連するチケット

「龍船」

西浜町の奉納踊りである「龍船(じゃぶね)」です。呈上札に使われたこの作品は、西浜通りのマンホールにもデザインされています。

関連するスポット

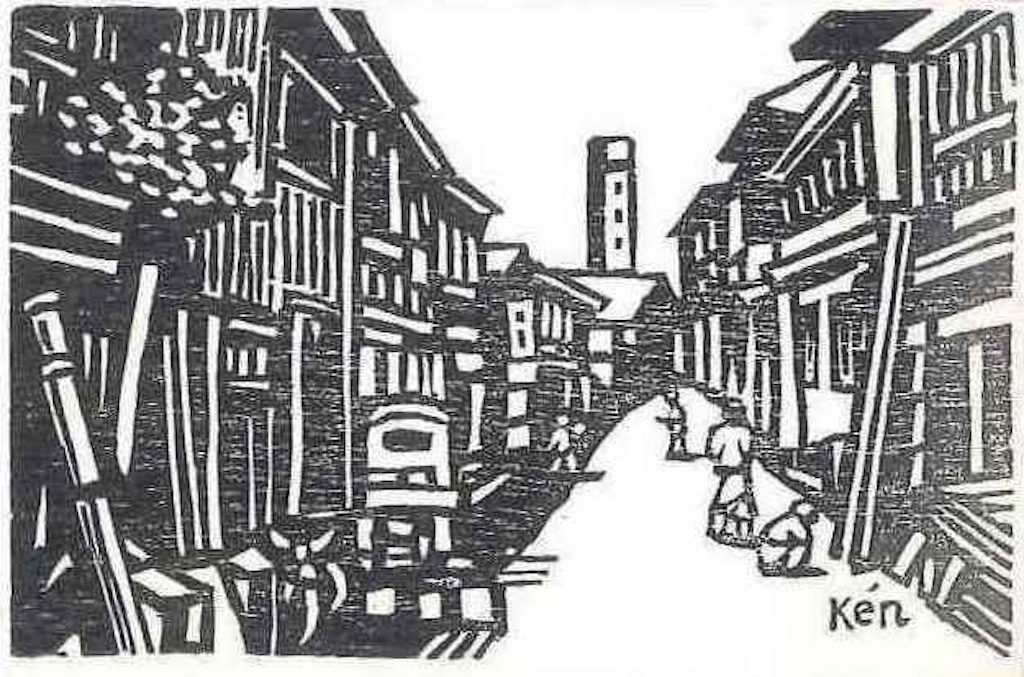

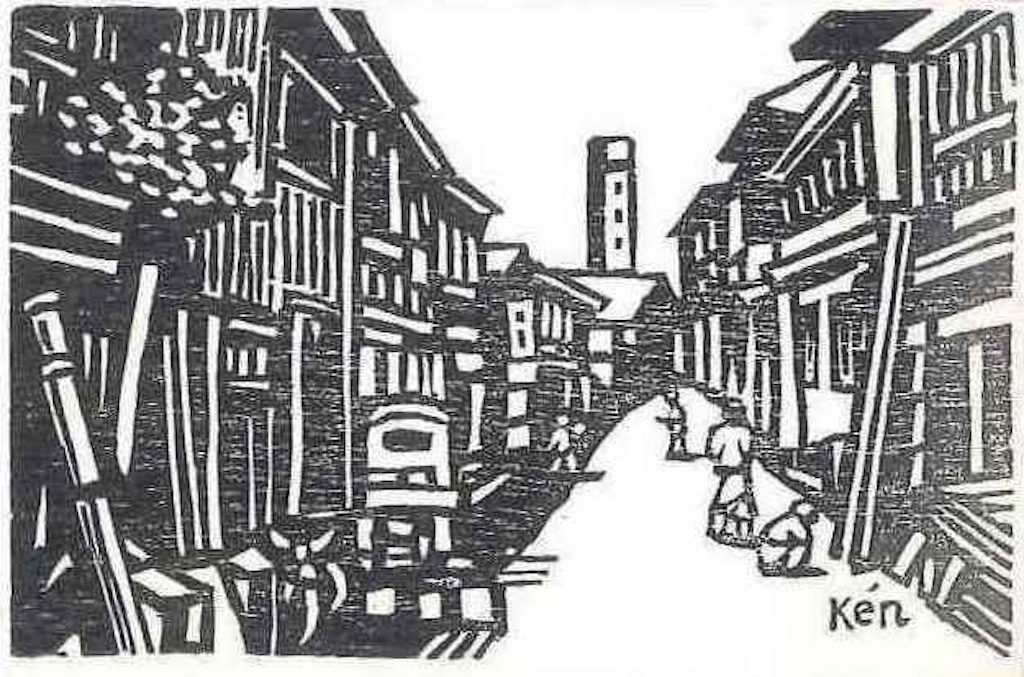

「ヨゴレ古川町」1961年(昭和36年)

私も住んでみたい気持ちにかられるほど、庶民的な体臭にあふれた一帯である

古川町には、本、東、西の三つがあるが、ヨゴレ古川町という愛称は東古川町をいっている。この界隈は、私も住んでみたい気持ちにかられるほど、庶民的な体臭にあふれた一帯であるが、さて、このヨゴレのいわれは、昔、ヨゴーレ(Jogoaret)という異人さんが、たぶん長崎娘と、この辺りに住んでいたことによるという説がある。いずれにせよ、世の辛酸をしみこませた浮世小路という印象が強い。(「ヨゴレ古川町」)

関連するスポット

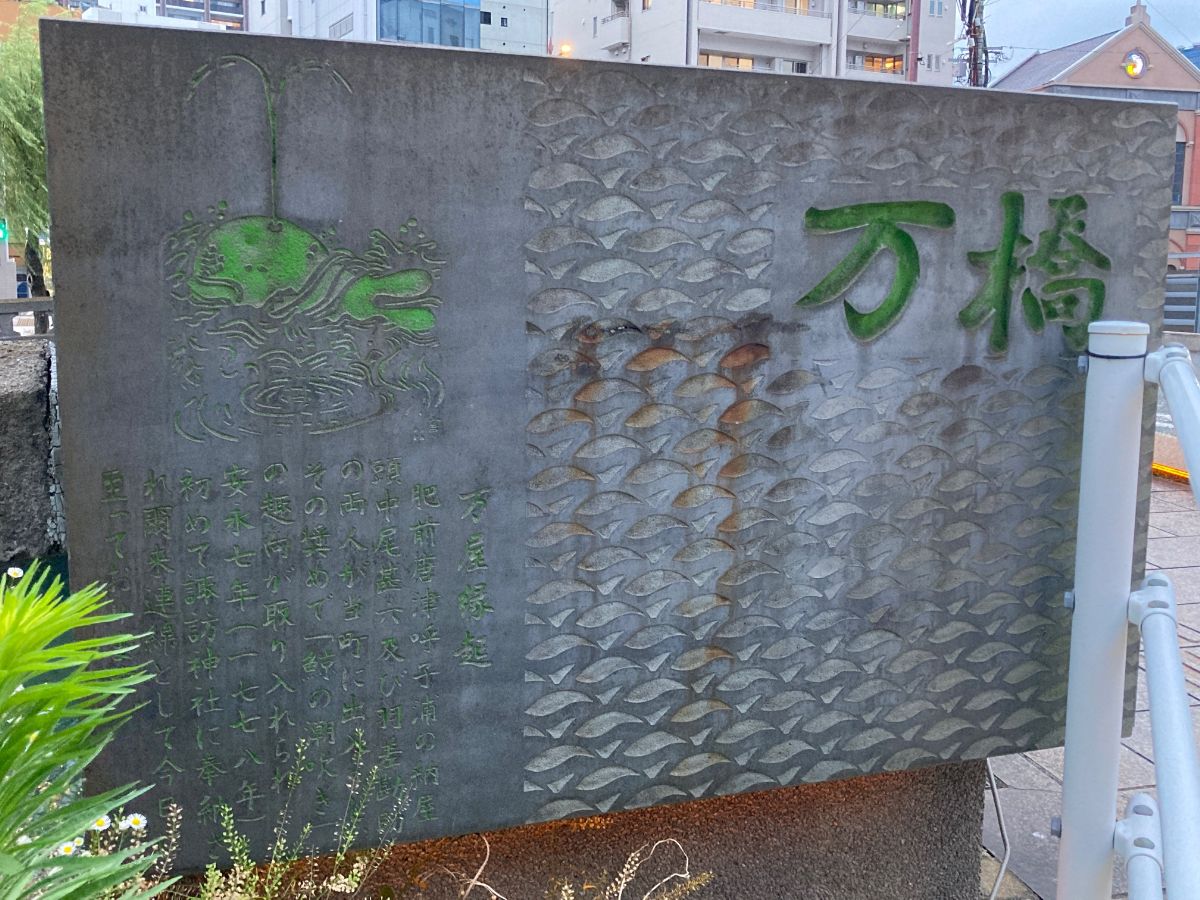

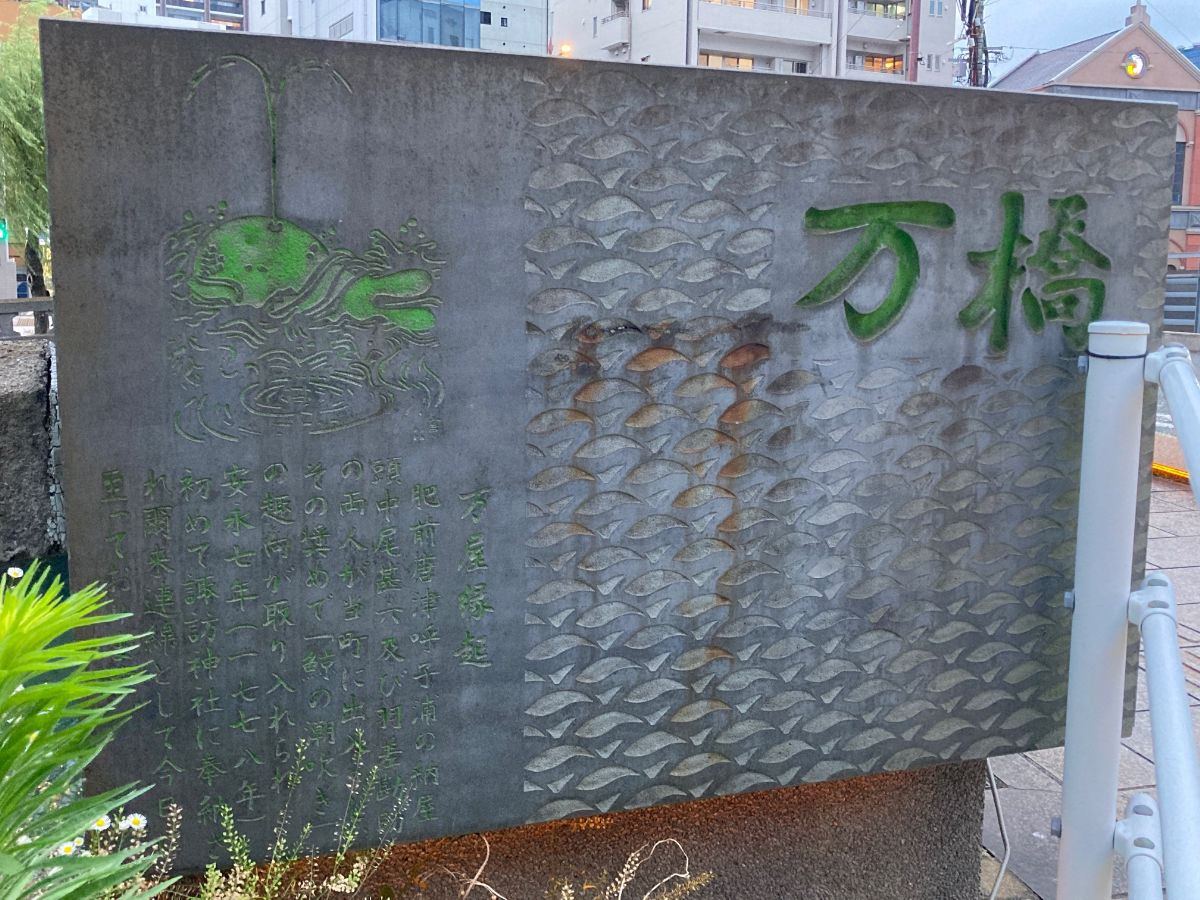

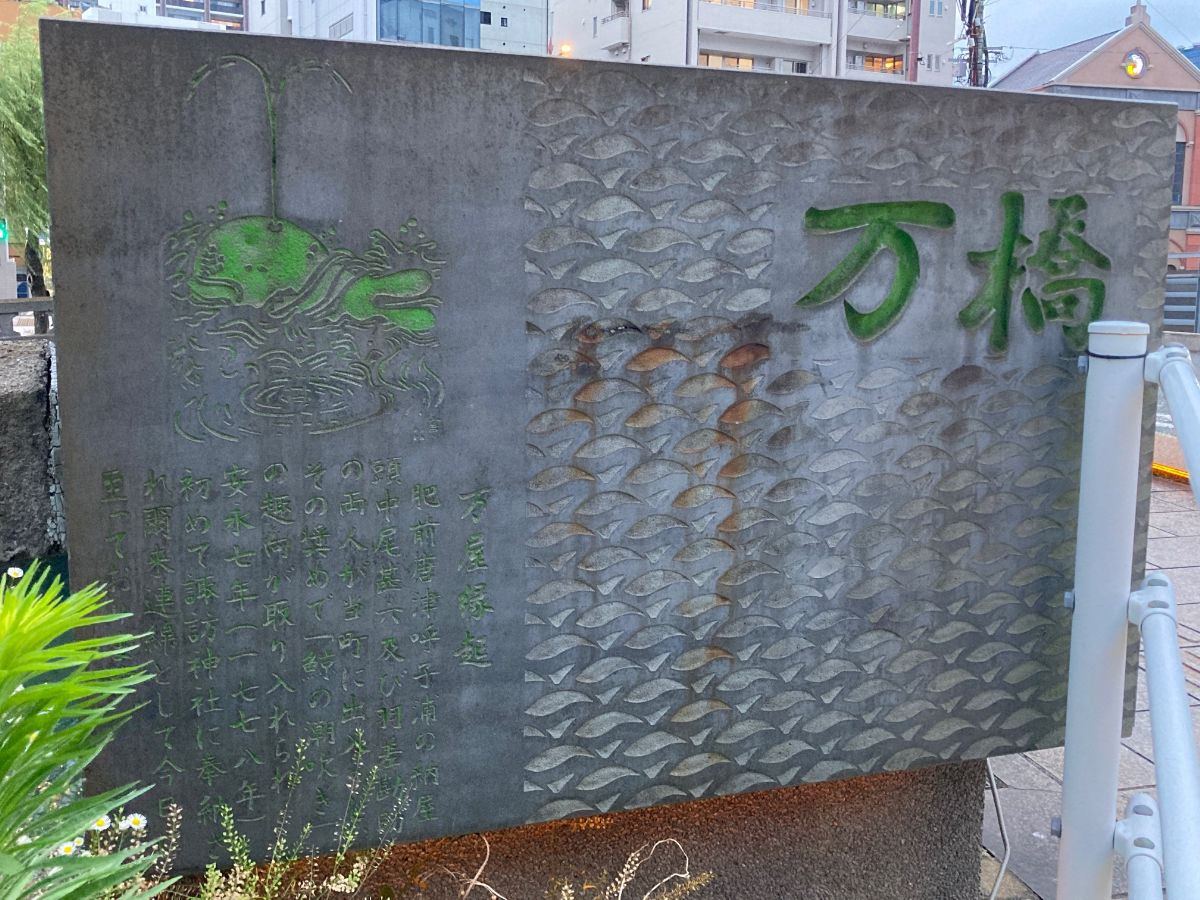

「万屋町 鯨の潮吹き」(万橋)

江戸時代から「鯨の潮吹き」を奉納してきた万屋町では、田川が描いた鯨が橋を、呈上札が町の事務所のシャッターを飾っています。

関連するスポット

関連するチケット

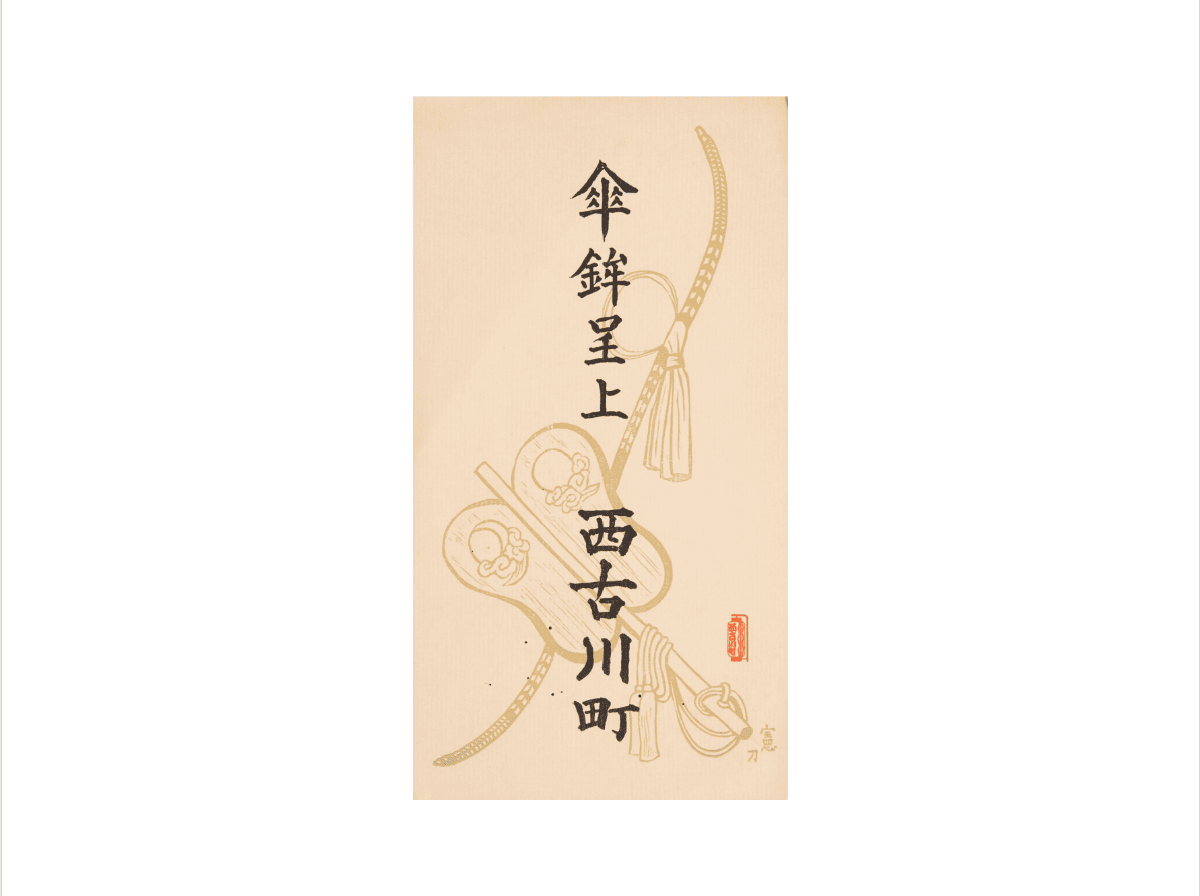

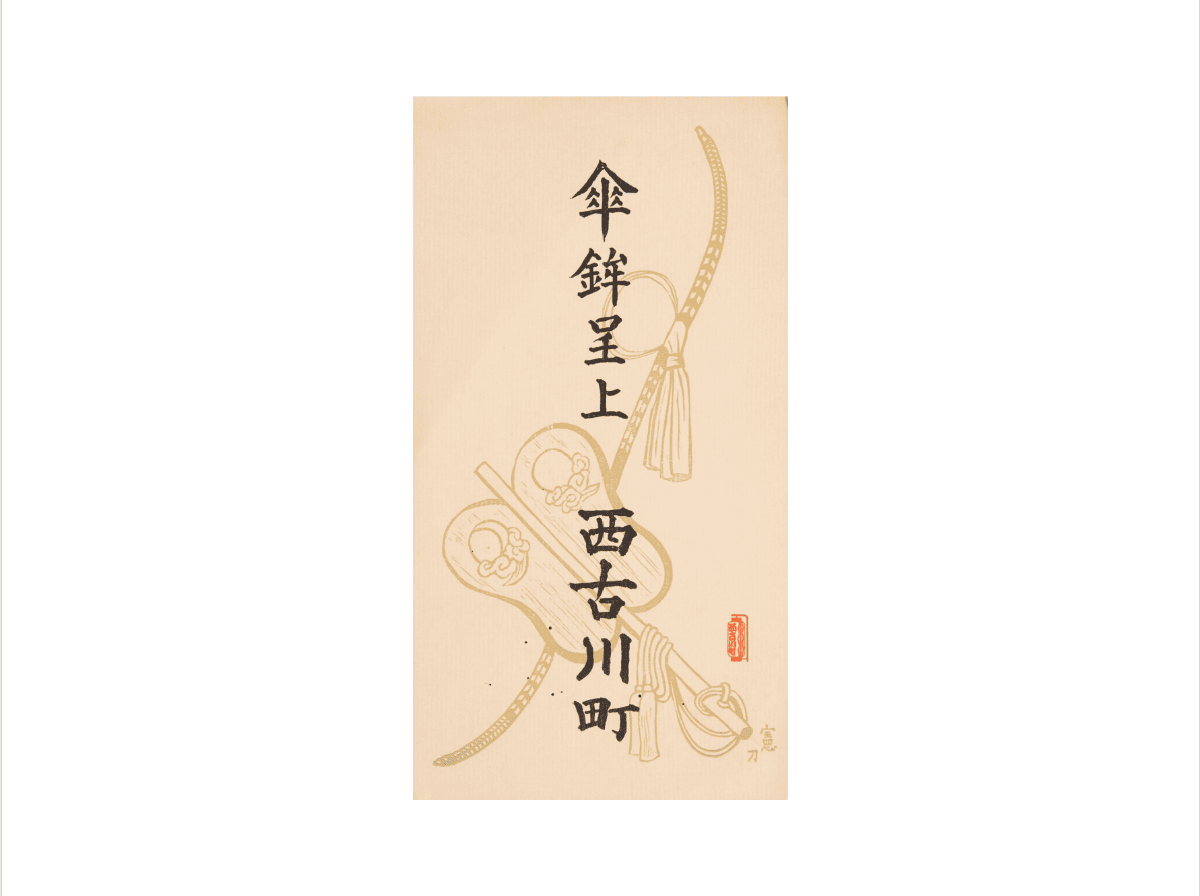

「西古川町呈上札」

田川憲による呈上札。

江戸時代、長崎での相撲興行を担っていた西古川町の奉納踊りは「櫓太鼓」で、相撲の土俵入りにちなんだ弓や軍配がデザインされています。 ※現在は使用されておりません

「山高唐人」

蘭和唐人のお出まし、これほどユーモラスで、とぼけて、心温まる異風はない

圧巻は諏訪入り傘鉾にしたがう町内役付きの服装であろう。紋付羽織袴に、ロンドン製山高帽をかぶり、白足袋藤倉ばき、三社がすむと袴をぬぎ、裾をはしょって唐人パッチで庭をまわる。蘭和唐人のお出まし、これほどユーモラスで、とぼけて、心温まる異風はない。この長崎おしゃれ古典版は、何とか大切にしたいものだ。元来、唐人パッチは杭州綸子、純中国式仕立てであるが、今は品も手もない。新地に纒足のおばあさんで一人いると聞いて、私は暗い裏だなを探しまわり、やっと誂えたこともあった。(「山高唐人」)

旧・西古川町にある雑貨店「ノボリクダリ」では、オリジナル商品として田川の「山高唐人」をTシャツに仕立てています。モデルは、この町内の方だったそう。町では現在も田川が描いた呈上札を使っています。田川憲のポストカードも販売中。

関連するスポット

関連するチケット

①版画作品の原画を見られるスポットをご紹介!

喫茶セヴィリヤ

1681(天和元)年創業の老舗「松翁軒」の手提げ袋には、田川憲の「南蛮渡来綺聞」が使われています。2階の「喫茶セヴィリヤ」には「南山手十番」「十字薔薇の窓」「長崎バンド」が飾られており、カステラやコーヒーとともに、作品を楽しむことができます。

【このスポットで見られる作品】

「南山手十番」 1959(昭和34)年(現・セトレグラバーズハウス長崎)

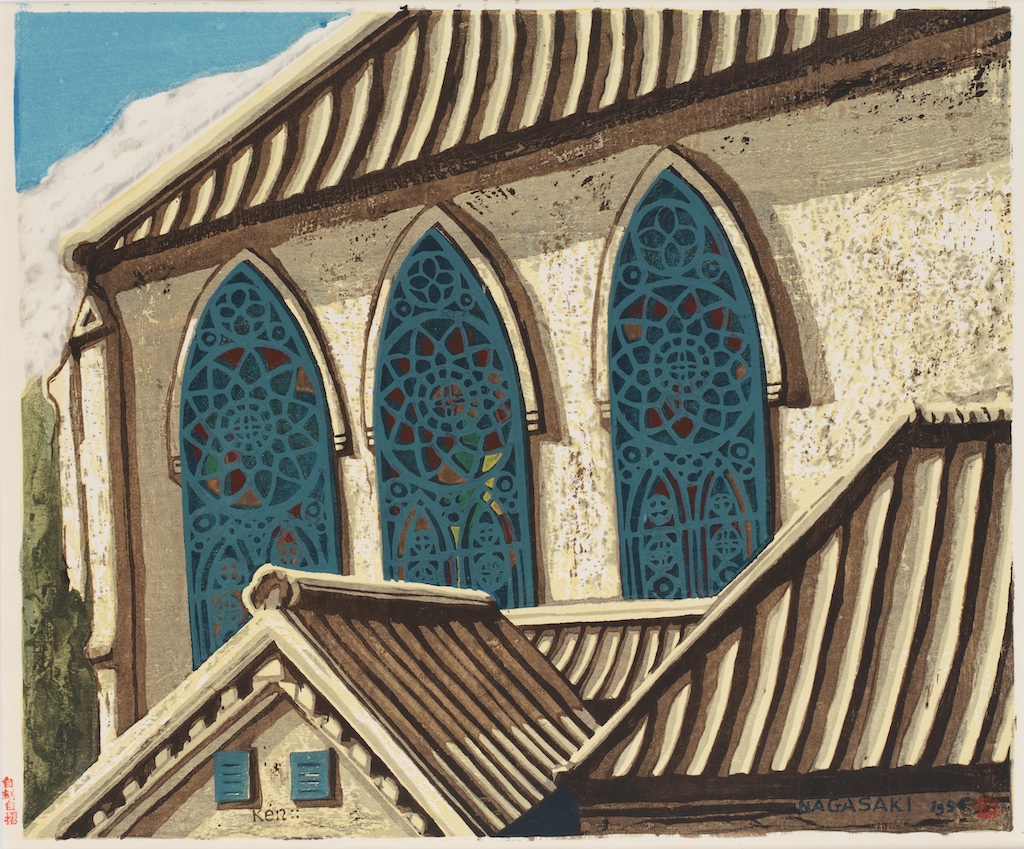

「十字薔薇の窓」(じゅうじそうびのまど)1956(昭和31)年(祈念坂)

「長崎バンド」 1957(昭和32)年(大浦海岸通り)

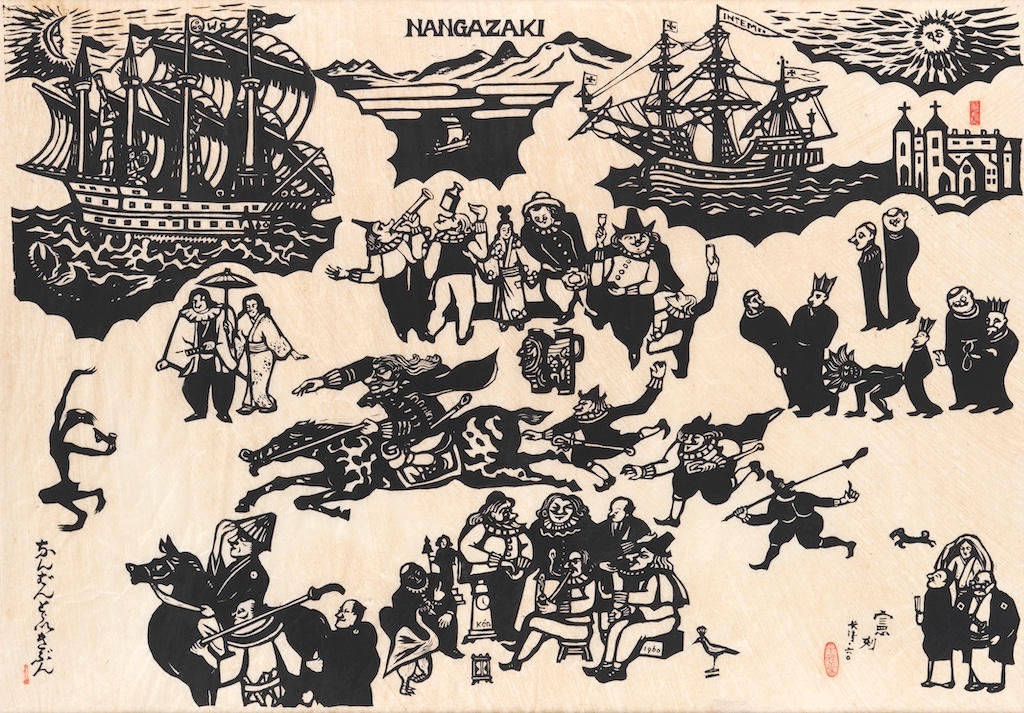

「南蛮渡来綺聞」1960(昭和35)年 ※手提げ袋のデザインに使用

梅月堂本店

1894(明治27)年創業の老舗和洋菓子店「梅月堂」の「南蛮おるごおる」は、50年以上愛されるロングセラー。昭和30年代、田川を始めとする長崎の文化人たちが喫茶室に集っていた縁もあり、そのパッケージには当初から「西洋骨董店にて」が使われています。

【このスポットで見られる作品】

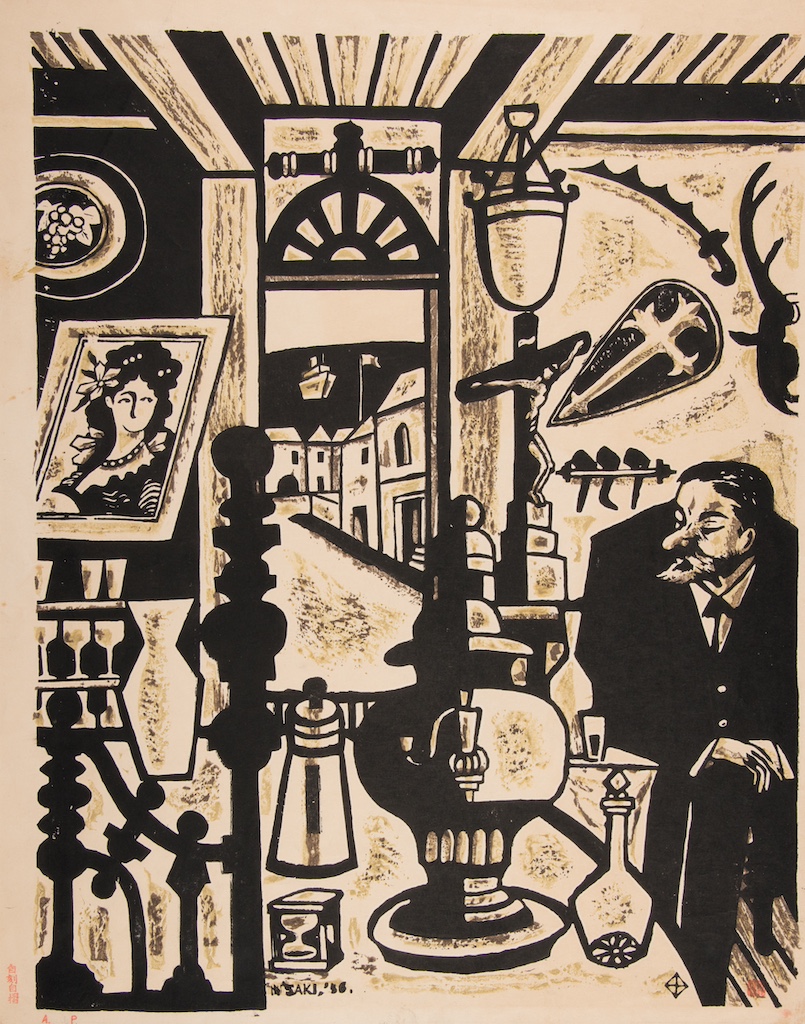

「西洋骨董店にて」1956(昭和31)年 ※原画は展示されておりません。商品パッケージに使用されております。

ツル茶んクラシック

長崎名物のトルコライスやミルクセーキが人気の喫茶店。田川憲の作品が飾られています。

【このスポットで見られる作品】

「“ある晴れた日”のMme.バタフライ」

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

②版画作品の原画を見られるスポットをご紹介!

興福寺

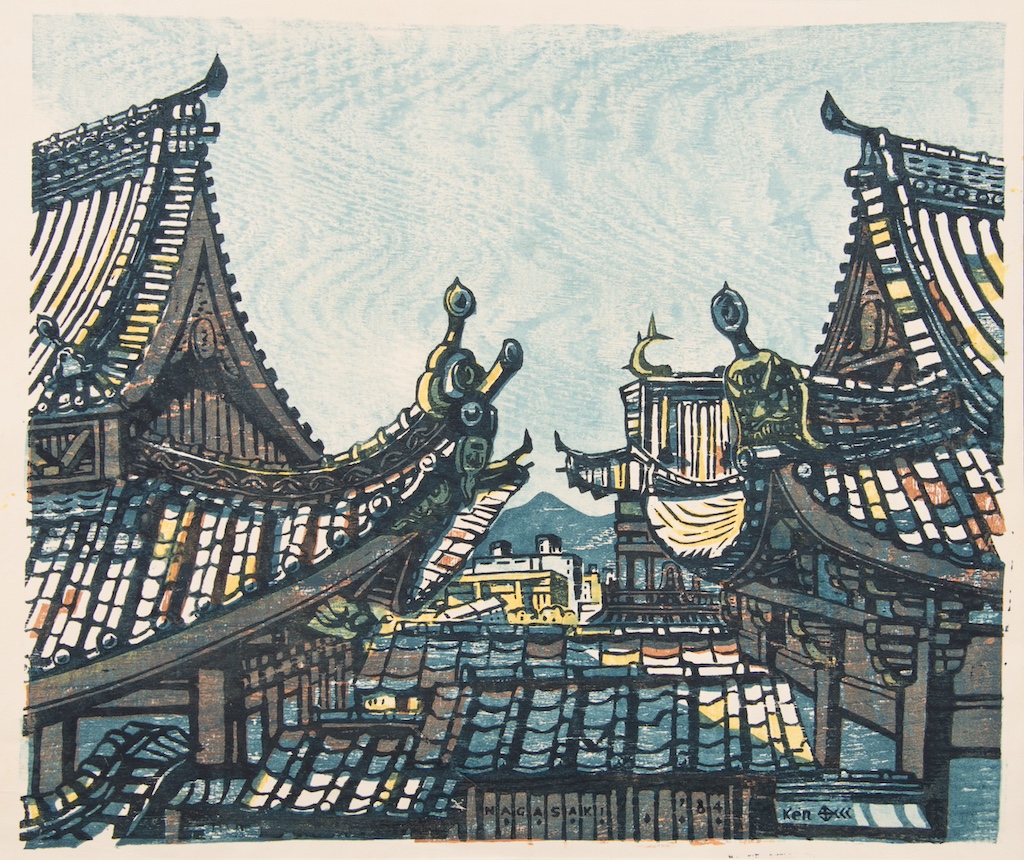

1624(寛永元)年に創建された日本最古の唐寺で、インゲン豆をもたらした隠元禅師ゆかりのお寺でもあります。田川は近くに住んでいたこともあり、さまざまな場所からの風景を描きました。抹茶とお菓子がいただける方丈には、田川憲の作品も飾られています。

【このスポットで見られる作品】

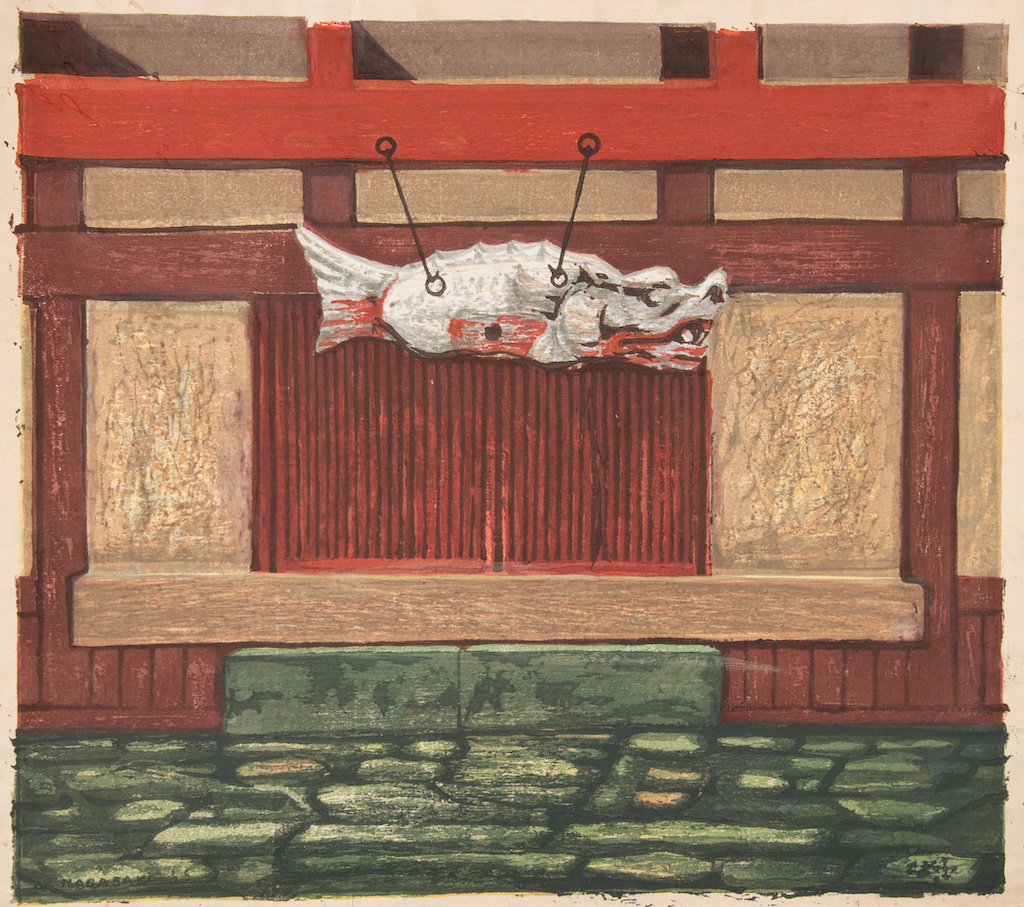

「白い木の魚」1956(昭和31)年

「飛龍の屋根」 1964(昭和39)年

田川憲アートギャラリーSoubi’56

田川憲の版画作品1点と関連する手記やスケッチなどを、2ヶ月ごとに変更して展示しています。「没後50年以上が経ち、忘れられていく版画家になる前に、たくさんの方に知っていただきたい」との思いからオープン。美術館のようにたくさんの作品を観るのではなく、1点の作品と関連資料をじっくり鑑賞することで、当時の長崎の様子や歴史、田川憲が伝えたかったことを知る空間となっています。原画の販売はありませんが、オリジナルのポストカードやブックカバー、小さなモチーフのカット画の後摺り版画などを販売しています。

【このスポットで見られる作品】

「活水と十二番」1951年(昭和26年)※2025年10月のみの展示

関連するスポット

この記事で紹介したスポット

※掲載情報は取材当時のものです。公式サイトでの事前確認をおすすめします。

おすすめ周遊コース

おすすめ記事