松浦党と元寇〜松浦市を物語る歴史の足跡をめぐる〜

公開日:2025/2/13最終更新日:2025/2/13松浦

〈松浦党(まつうらとう)〉は、中世の海を舞台に活躍した武士団のことです。源平の天下の分け目となった〈壇ノ浦の戦い〉では平家方の水軍として活躍し、二度の〈蒙古(もうこ)襲来〉、いわゆる〈元寇(げんこう)〉の際にも勇ましく戦いました。その活動は広い海域にわたり、大陸との交易にも携わっていました。この記事では、そんな松浦市の歴史を物語る〈松浦党〉や、一大事件〈蒙古襲来〉のことはもちろん、歴史を体感できるスポットの一部をご紹介します。

海の武士団・松浦党

〈松浦党〉はなぜ水軍として発展したのでしょう?要因の一つとされるのは、大陸と海上交通の重要な拠点であった松浦地方の立地性です。九州の中でも中国・朝鮮半島に近く、大陸側からのアクセスもとても良かったためとされています。

松浦党の発祥は、源久公を始祖とする松浦家をその起こりとするものや、陸奥の豪族で伊予に流刑となった安倍宗任(あべのむねとう)を発祥とする説もあります。ちなみに、松浦党に属していた人々は、“一揆契諾(もし問題が起きた際は多数決で裁定する、などのルールあり)”という同盟のもと結束を強めていたといいます。

天然の良港かつ、陸路は山地に閉ざされているため海上交通が主流だった松浦地方。耕作地が乏しく、漁業や海運業が生活の要となっており、また、大陸との交易、ときには対外的な戦いにも関わっていました。

そんな背景が松浦党の共同体としての力をさらに強めたのでしょう。

二度にわたる蒙古襲来に最前線で防衛

〈蒙古(もうこ)襲来〉、いわゆる〈元寇(げんこう)〉は、きっと学校の教科書で習ったことがある人も多いでしょう。それは13世紀にモンゴル帝国(元)が日本に対して2度にわたり行った大規模な侵攻で、鎌倉時代、1274年と1281年の二度にわたって行われました。その際に松浦党は防衛の最前線で活躍したことが記録されています。

「蒙古襲来絵詞 模本」(九州大学附属図書館所蔵)を改変致しました。

特に1281年の〈弘安の役〉では、松浦党の海戦技術が大いに発揮され、元軍の侵攻を防ぐ一因となりました。

松浦市北部にある〈鷹島(たかしま)〉では、同年7月30日の夜、とてつもない暴風雨が吹き荒れ、総勢4千4百隻の船と14万人ともいわれる元軍の大半が南岸の海底に沈んだという史実があり、“神風伝説”として語り継がれています。

ここからは、そんな松浦党と元寇の歴史を体感するスポットを巡っていきます!

今回訪れるのはほんの一部なので、ぜひ実際に足を運んで制覇してみてくださいね。

【松浦市エリア】松浦党のルーツを訪ねて。〈松浦党梶谷城(かじやじょう)跡〉

まずは、福岡からマイカーで約90分、長崎駅から約2時間20分の松浦市エリアを巡ります。

〈梶谷城〉とは、平安末期頃、松浦市今福町の城山の山頂197mに築城され、松浦氏の居城であったといわれています。

松浦家の始祖・源久公の築城とされていますが諸説あり。長崎県指定史跡に指定されています。現地には、大手門や城壁などの石垣が残っており、歴史に思いを馳せることができます。

駐車場から山頂までは徒歩のため、歩きやすい靴で行きましょう。登ると視界が開け360度のパノラマが広がります。本丸跡からは、伊万里湾が見渡せますよ。

山城のため、通路が狭く急峻な箇所がありますので十分に気を付けて見学してくださいね!

関連するスポット

【松浦市エリア】インパクトのある兜のモニュメント!〈調川(つきのかわ)道路公園〉

松浦党の兜をモチーフにしたモニュメントが目を引く〈調川(つきのかわ)道路公園〉。海沿い道路から見えるそのインパクトは抜群です!

この兜は武将用のもので、角のように左右に広がった鍬形は実際の舟戦では取り外していたそう。

兜の鍬形のあいだにある前立てに書かれている「八幡大菩薩」とは全国の八幡神社の祭神であり武家では軍神と崇め武運長久の祈りをこめて、これを押し立てて舟戦に臨んだのです。

関連するスポット

【松浦市エリア】松浦党の始祖ゆかりの地〈今福(いまぶく)神社〉

応徳元年(1084年)、江州多賀社(現在の滋賀県にある多賀大社)より、イザナギノミコト・イザナミノミコトのお神霊を勧請して創建された〈今福神社〉。

嵯峨天皇の血を引く、松浦党の始祖・源久公ゆかりの地です。この地を治めるために久公が〈ぎぎが浜(松浦市今福)〉に上陸後、この宮で年を越したことから“歳の宮”とも呼ばれています。明治時代に、現在の〈今福神社〉に改称しました。

関連するスポット

【鷹島エリア】鷹島の海に眠る歴史を解き明かす〈松浦市立埋蔵文化財センター〉①

松浦市北部、車で約1時間の立地にあり、伊万里湾に浮かぶ17.1平方キロメートルの離島〈鷹島(たかしま)〉。ふぐやマグロの養殖でも知られるここは“蒙古襲来”の地でもあり、“元寇終焉の地”でもあります。

佐賀県唐津市と長崎県松浦市をつなぐ〈鷹島肥前大橋〉を渡るルートと、松浦市今福港、御厨港からのフェリーで行くルートの2つがありますので、旅プランに応じて選んでみてください。

1281年7月30日の夜、総勢4千4百隻の船と14万人ともいわれる元軍の大半が鷹島南岸の海底に沈んだという史実のもと、鷹島周辺の海では1980年から調査が行われており、数多くの元寇遺物が発見されています。

〈松浦市立埋蔵文化財センター〉では、鷹島の海底に眠る元寇遺跡で発掘された武器、武具、船のイカリ、元の兵士たちが所持していたと見られる日用品などの遺物の保存・展示に力を注いでいます。

ここでは150点ほどの遺物が展示公開されています。

まずは受付を行うためガイダンス施設へ。

ここでは海底から発掘されたさまざまな遺物の実物やレプリカが、パネル解説とともに分かりやすく展示されています。これまでは文献や絵巻でしか見ることができなかった出来事を、より具体的に知ることができるんです!

展示物のなかでも特に貴重なものの1つ〈福禄壽昌(ふくろくじゅしょう)〉。貨幣としてではなく、“お守り”として使われていたものだそう。元軍にとっても、命がけの日本遠征であったことがうかがえます。

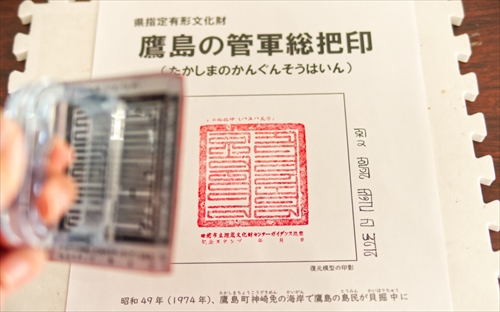

〈管軍総把印(かんぐんそうはいん)〉。その名の通り印鑑なのですが、これは将校の位で〈総把〉にあたる人物(下士官クラス)が使用したものと言われています。

記号のような不思議な文字は〈パスパ文字〉で、元の世祖フビライが元の国字としてチベット人学僧パスパに命じて作らせたのだそう。

元軍が使用した炸裂弾〈てつはう〉。中には火薬や陶器の破片、鉄が入っており、爆発と同時に周囲に飛散して高い攻撃力を発揮したと考えられています。ちなみに、その事実が判明したのは、X線CT調査によるものだとか。

松浦市内の和菓子店や洋菓子店では、この〈てつはう〉をモチーフにしたお菓子を作っていますのでぜひ探してみてください♪

関連するスポット

〈松浦市立埋蔵文化財センター〉②

また、動画での展示や、VRを使った臨場感あふれる体験など工夫もさまざま。

こちらは、元寇の木製イカリを復元したもの。矢のようにも見えるその形は、イカリ石と木を組み合わせて作られていました。この石は約170kgもあり、成人男性3人で少し持ち上げることがやっとだったそう!

次に、〈水中考古学〉展示室へ。

〈水中考古学〉という言葉は聞きなれない方も多いかもしれませんが、まさにこの元寇の遺跡調査には欠かせないもの。鷹島の南岸沖にある〈鷹島海底遺跡〉では2011年に一隻目、15年に二隻目、24年10月には三隻目が確認されました。

この展示では、水中での発掘調査として、どのような作業が行われているのかを詳しく知ることができます。

〈保存処理施設〉へ。ここは、ガイダンス施設での受付後に入館が可能です。

長い年月、海底で埋もれていた遺物は、引き揚げた後に何も対処しないと劣化してしまいます。

センター内では、遺物の劣化を抑制するために、これを防ぐための脱塩・強化処理などの保存作業が行われているのです。

引き揚げられてから一般に公開されるまでの道のりはものすごく長く、途方もない時間と作業が費やされます。

こちらは、1994年に発掘された複数のイカリのうち最大のもの。長期的な保存処理を経て、ようやく公開に至ったのが2009年。足掛け15年の特大プロジェクトを目の前に、思わずため息……。

ぜひとも実際に見ていただきたいのですが、大きさがとんでもないです(床面にある実物スケールにさらに驚き!)。この大イカリを使って停泊していた船は40mほどの大きさだったのではと推測されています。

蒙古襲来の歴史をさまざまな角度から、体感し学ぶことができる施設〈松浦市立埋蔵文化財センター〉は、鷹島めぐりには欠かせないスポットです。

ガイダンス施設の受付窓口で図録やグッズが販売されていますのでぜひご利用ください。記念スタンプもありますよ!

【鷹島エリア】海底遺跡としては日本初の国史跡〈鷹島神崎(たかしまこうざき)遺跡〉

〈松浦市立埋蔵文化財センター〉の展示パネルより引用

元の軍船や遺物が出土した鷹島町神崎免の沖合いの鷹島海底遺跡内海域は、2012年3月27日に文部科学省から海底遺跡としては日本初となる国史跡〈鷹島神崎遺跡(たかしまこうざきいせき)〉に指定されました。

場所は〈松浦市埋蔵文化財センター〉から車で約7分。

スマホアプリ〈AR蒙古襲来~甦る元寇船~〉をダウンロードして起動すれば…なんとこのように!

かつてこの海に攻め込んできた元寇船が海上に現れ、まるで当時を体験しているかのよう!また、ここ以外にも、鷹島と本土を結ぶフェリーで航行中に海原に向かって画面をかざすと、伊万里湾に浮かぶ元寇船団の間を突っ切るような体験ができるそう!

アプリの見どころは他にも、松浦市のマスコットキャラクター〈松浦松之介〉と記念撮影ができたり、鷹島神崎遺跡の海底遺跡発掘や元寇を学べるコンテンツ〈元寇検定〉など盛りだくさん。

鷹島へお出かけの前には、ぜひアプリ〈AR蒙古襲来~甦る元寇船~〉のダウンロードを♪

関連するスポット

自然のなかで静かなお参りを【鷹島住吉神社】

鷹島町の氏神様として、古くからたたずむ〈鷹島住吉神社〉。海の神・航海の神として多くの人々に親しまれてきました。社殿は松浦市の有形文化財に指定されており、社殿の横には長崎県の天然記念物に指定されているアコウの木があります。

“元寇船”をモチーフにした御朱印は、元寇の遺跡調査開始40年を記念して発行されたもの。

元寇船とイカリがあしらわれた、鷹島にしかないとても貴重なデザインです。歴史の荒波を乗り越えてこれからも前へ進んでいく、そんなポジティブな印象を受けます。

関連するスポット

「元寇カード」や、イカリをモチーフにしたストラップをGET

たくさん史跡を巡ったあとは、その感動をお土産にして持ち帰りましょう♪

松浦鉄道(MR)松浦駅構内にある〈まつうら観光物産協会〉では、アジフライや鷹島に沈んだ船のイカリをデザインにあしらったご当地グッズも取り扱っています。

海底に沈むイカリをモチーフにしたキーリング(550円)。

松浦市立埋蔵文化財センターでもお取り扱いのある〈鷹島海底遺跡ピンバッジ〉もあります。また、ここでは受付カウンターで〈元寇カード〉がもらえます!

まつうら観光物産協会でもらえるのは、蒙古襲来の際に活躍し、松浦市志佐町にルーツのある武士〈志佐継(しさ つづく)〉のカードです。他にも、福岡県那珂川市や熊本県宇城市でも違う種類の元寇カードがゲットできるそう。数量限定なのでお早めにどうぞ。

関連するスポット

【体験】いざ、鷹島の海へ!〈13世紀の歴史遺物を探す旅〉

次は、シュノーケリングやビーチコーミングで遺物を観察する〈13世紀の歴史遺物を探す旅〉をご紹介。1泊2日で、陸と海のフィールドで元寇の記憶を辿る、歴史好きの方が喜ぶ体験型の旅が味わえます!

画像はシュノーケリングの様子です。専門家立会いのもと撮影をしています。遺物は観察するだけにとどめてください。

画像はシュノーケリングの様子です。専門家立会いのもと撮影をしています。遺物は観察するだけにとどめてください。

ツアーについては、催行日程限定で事前申し込みが必要です。

詳細や開催期間、申込などは〈一般社団法人 まつうら党交流公社〉までお問い合わせください。

【記事作成協力・参照・引用(順不同)】

一般社団法人 まつうら観光物産協会様

松浦市立埋蔵文化財センター様

松浦市役所 文化観光課様、文化財課様

関連するスポット

この記事で紹介したスポット

※掲載情報は取材当時のものです。公式サイトでの事前確認をおすすめします。

この記事を書いた人

山本 千尋

フリーライター

佐世保生まれ在住のライター、演劇人です。地元の興味深いヒトコトモノを夏休みの自由研究のように楽しくて奥深い記事にし、それを本にする生活をしていきたいです。

おすすめ周遊コース

おすすめ記事