【東山手・南山手エリア】版画家・田川憲の作品と文章で巡る長崎の街

公開日:2025/9/20最終更新日:2025/9/2長崎市

居留地の洋館、出島のおもかげ、寺町の唐寺……

長崎ならではの情緒が味わえるコースを、版画家・田川憲がその風景を描いた場所をたどりながら、作品と一緒に歩いてみませんか?

画家とあなたの眼と心が、時を越えて重なりあう、不思議な瞬間が待っています。

版画と一緒に歩いてみれば、定番の観光地にも新しい発見があることでしょう。

アートと歴史が融合したまち歩きを楽しんでみませんか。

作品名の横に★がついている作品は、指定のスポットで原画を見ることができます

【田川憲プロフィール】

田川憲 Ken Tagawa 1906(明治39)-1967(昭和42)

10代より絵や詩に親しみ、20代に創作版画を志してからは、長崎の風景などを題材に多くの作品を制作。高い芸術性で「東の棟方志功、西の田川憲」と称され、手記や写真、書も手がけました。作品は老舗菓子店の袋やパッケージのモチーフともなり、いまなお愛されています。

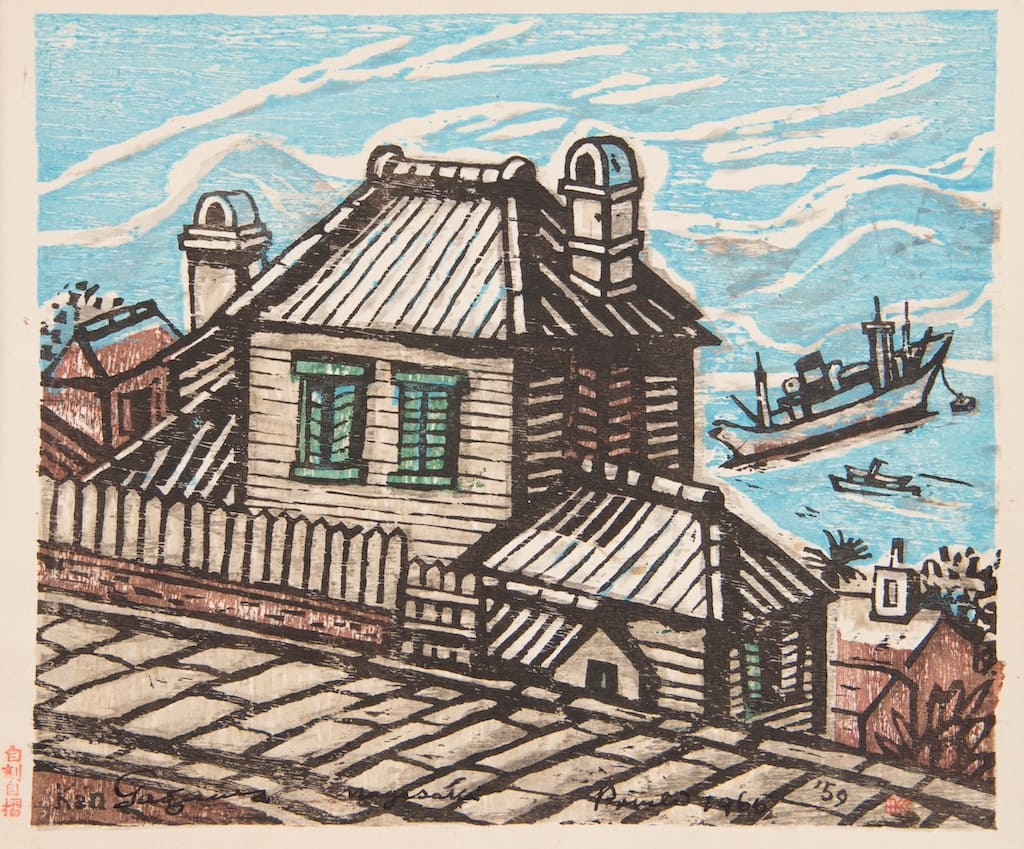

★「南山手十番」 1959(昭和34)年(現・セトレグラバーズハウス長崎)

もとはホテルだった洋館に、田川は1933年から1938年まで暮らし、居留地の情緒と周囲のクスノキの息吹に包まれながら作品を制作しました。

私はその二階の一室に過ごし得た数年間を、いまだに楽しく思い起こすことができる。

「南山手十番館は、円柱とロクロ細工の手すりを持つ大きな木造洋館であった。弁柄(べんがら)色に塗られ、星霜(せいそう)に褪せたその肌は、淡い哀感を伴って、あたりの風景とよく調和した。私はその二階の一室に過ごし得た数年間を、いまだに楽しく思い起こすことができる。それは平和な、美しい時代であった。総硝子の窓と、一間の幅広い廊下が、六つの部屋をぐるりと取りまいて、家全体が宛(さなが)ら一つのサンルームであった。周囲はすべて樟の巨木、その逞しい腕が奔放に身をくねらせて、特異な空間を形造っていた。僧院の長老のように思索する樹、豊かな容積の自らなる秩序樹葉の深海、それらに埋もれながら廊下の籐の寝椅子に横たわって過ごす無為の幾時かは、こよなく純粋な時間であった。いつの間にか自分が緑の水族館の中の魚族のような交感に陥るのもそんな時間であった。」(「随想 新樟」)

1681(天和元)年創業の老舗「松翁軒」2階の「喫茶セヴィリヤ」には本作品が飾られており、カステラやコーヒーとともに、作品を楽しむことができます。

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

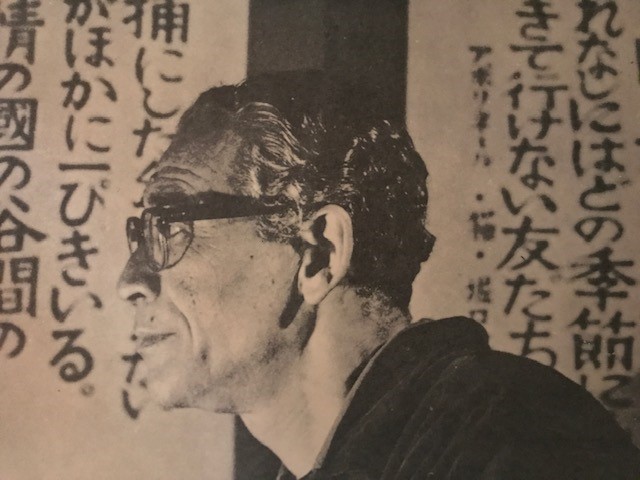

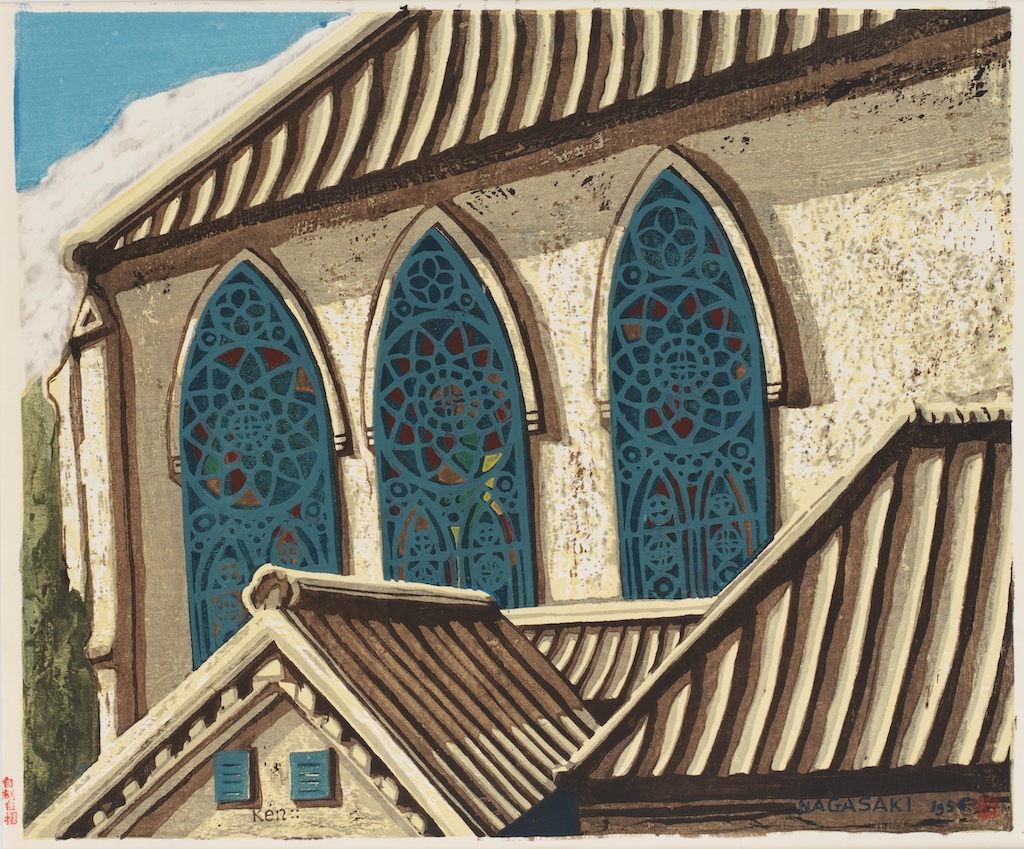

★「十字薔薇の窓」(じゅうじそうびのまど) 1956(昭和31)年 (祈念坂)

天主堂の側にある「祈念坂(きねんざか)」から、いまもおなじアングルで見ることができますが、青色の部分の色は変わっています。

この世のものとも思われぬ色彩と光線のシンフォニィ

「この画をつくっている時、しきりに私の胸中をゆききしたのは『十字薔薇(そうび)』という言葉であった。十字—薔薇、そして二つをつないで造られる一つの新しい言葉、この言葉が、新語にありがちな、一種の不熟な、そして不自然な語感をともなっていないことに、私はいささか驚いたのであった。しかしよく考えてみると、この二つの概念は、キリスト教—特にカトリック教において、既に長い歳月の間に完全に結合していたものであることに気づいた。シャロンの薔薇といい、神秘の薔薇という、聖母マリアの白薔薇の象徴にみる教えは美しきかな。

この窓の色硝子をふちとるステイの文様は「薔薇」である。その祖型はパリのノートルダムやシャルトルあたりの大聖堂の「ばら窓」に求められよう。陽のあたる時、み堂の中に入ると、色硝子を透過して投げかけられるとりどりの色彩が、夢のような純粋さで暗い紫の床や、長椅子をなでている。燦爛たる宝石のように、それはこの世のものとも思われぬ色彩と光線のシンフォニィであった。」(十字薔薇の窓)

1681(天和元)年創業の老舗「松翁軒」2階の「喫茶セヴィリヤ」には本作品が飾られており、カステラやコーヒーとともに、作品を楽しむことができます。

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

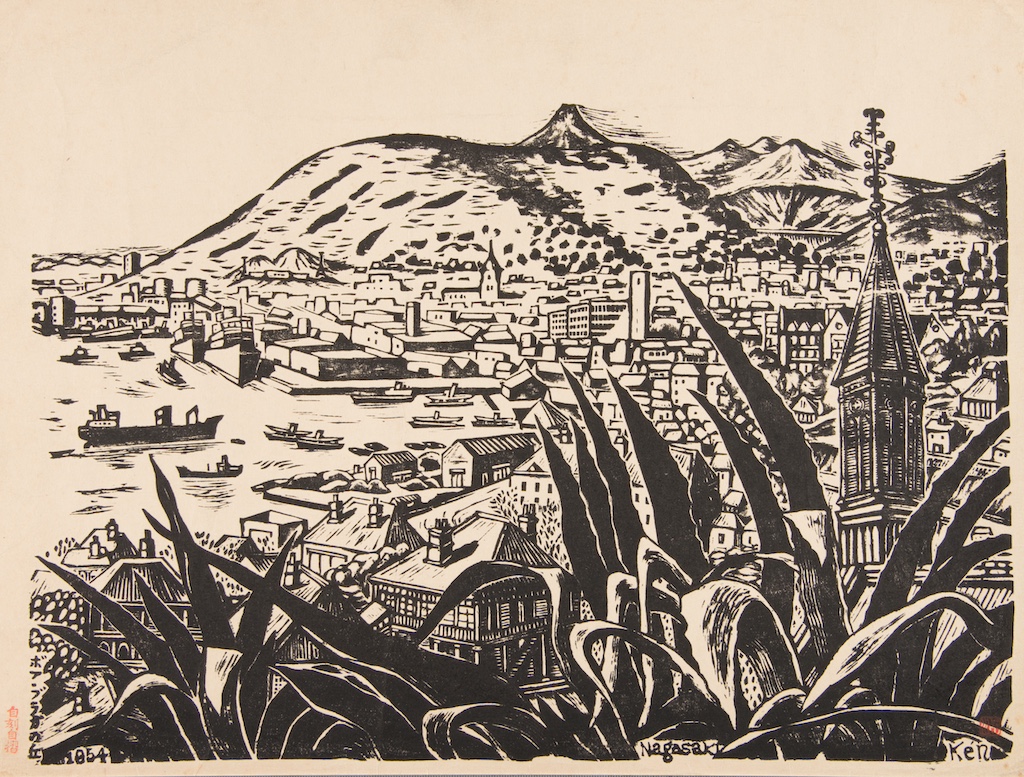

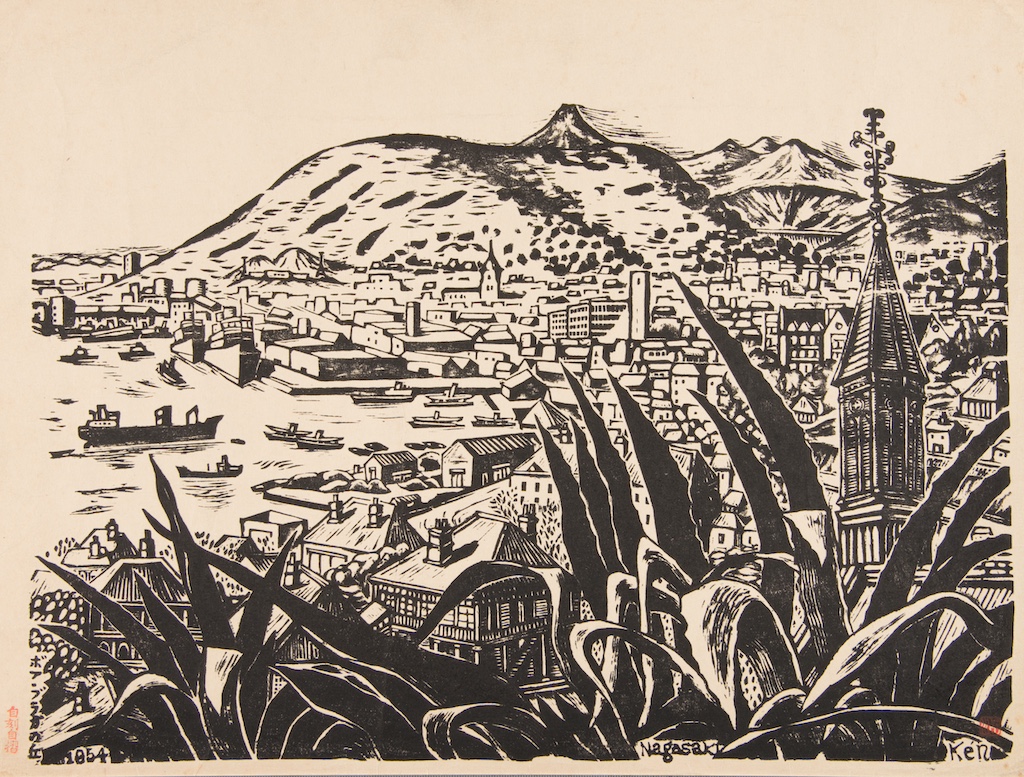

「ボアブラガの丘」 1954(昭和29)年

大浦天主堂の裏手から長崎の町を望む作品です。手前に茂るのはリュウゼツラン。上に突き出た山は金比羅山、中央左の尖塔は中町教会、中央右の大きな建物は、前年にできたばかりの旧県庁舎です。

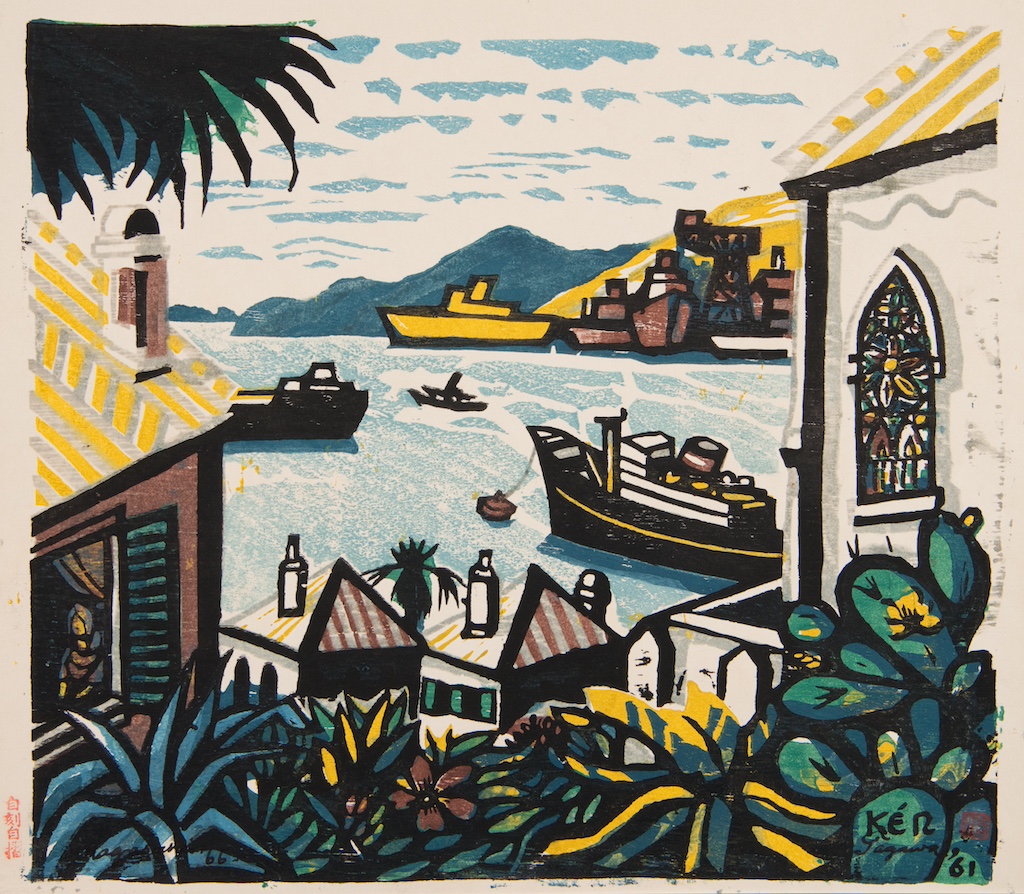

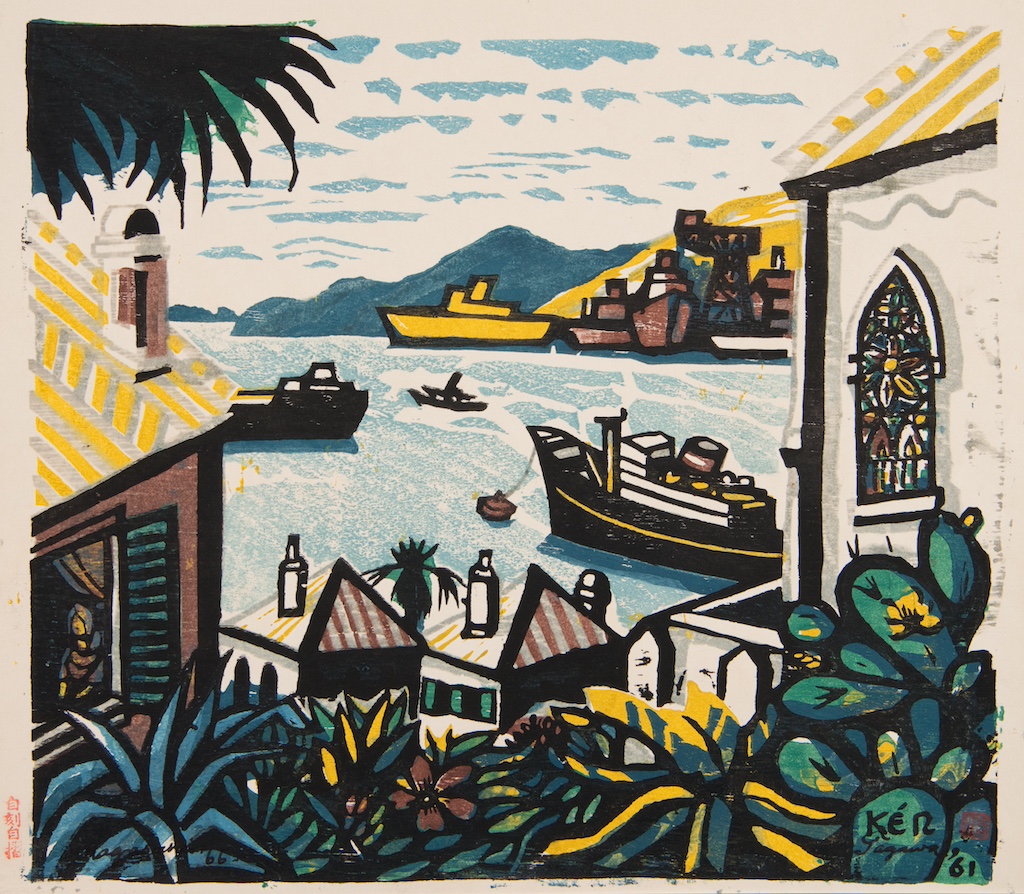

「居留地の海」 1961(昭和36)年

居留地の風景には、長崎港とそこに浮かぶ船がよく描かれています。船に詳しい人が見れば、実際に当時の長崎に入った船であることが多いのだそう。田川の作品には、意外な楽しみかたも潜んでいるようです。

長崎のもっとも長崎らしい体臭がむんむんしている

この一帯は、私が好んで題材にし、歩きまわる地域の一つである。港の居留地に近く、狭い土地に急な傾斜、櫛比(しっぴ)する民家、あふれる人間の生活の渦があり、要するに、長崎のもっとも長崎らしい体臭がむんむんしている。場所は南大浦小学校付近で、大浦天主堂の尖塔と、妙行寺の屋根が裏から見える。教会の横の洋館はウォーカーさんの家、その下の小さい家の集団が、一つの方向と流れと、そして強い意志をもっていてまことに美しい。(「南大浦」)

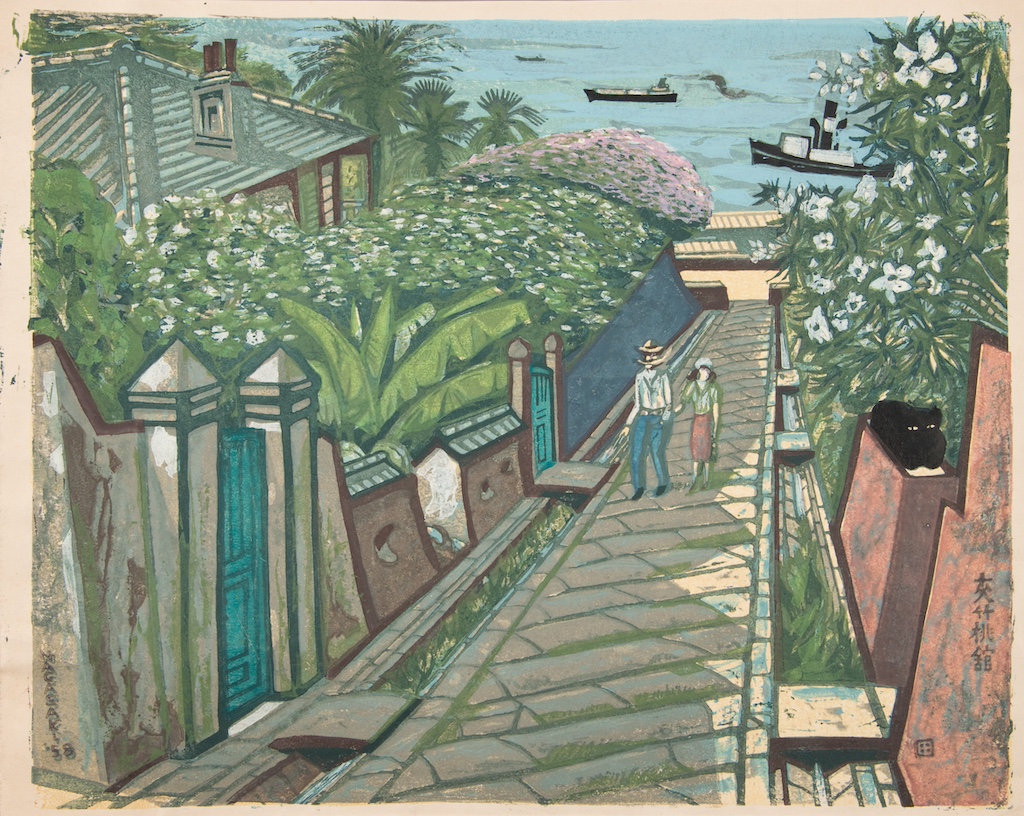

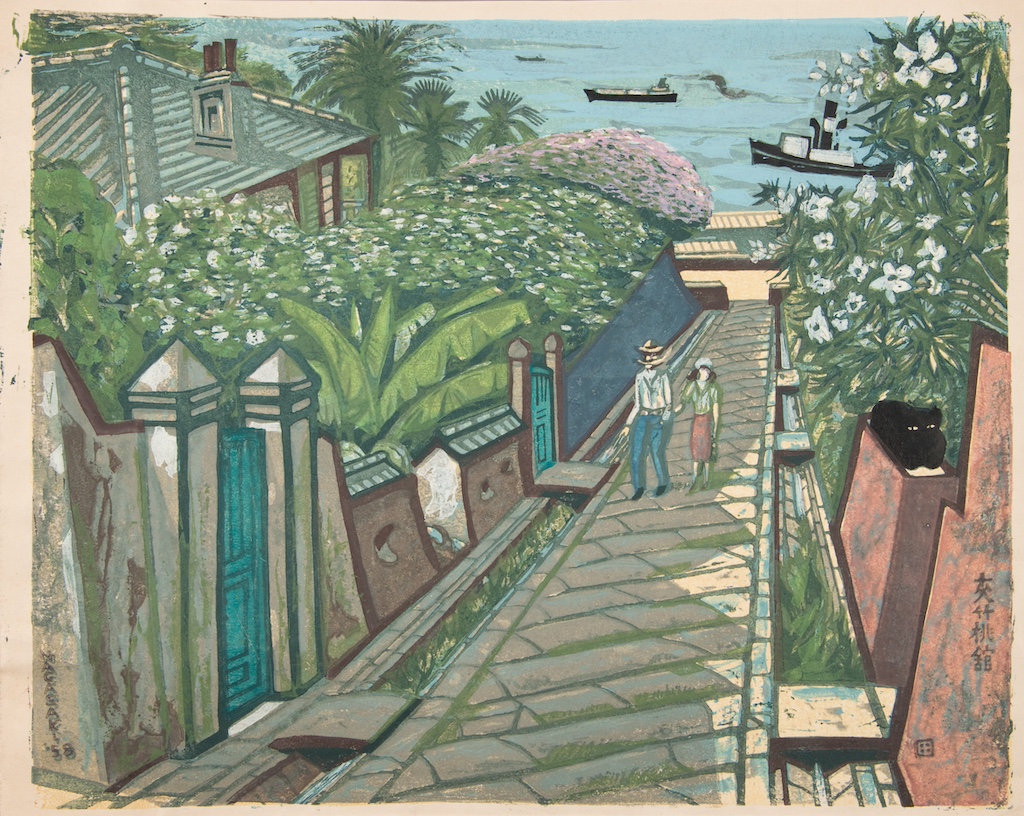

「夾竹桃館(きょうちくとうかん)」 1958(昭和33)年 (ドンドン坂)

「ドンドン坂」にあった南山手の二十二番館には、亡命白系ロシア人のシェルビニナさんが暮らしていました。長崎の文化人などが親しく出入りしており、戦前にはロシア教会に身を寄せていた田川もその一人。紅茶やお菓子を楽しみながら、おしゃべりしていたそうです。「夾竹桃館」の由来ともなった夾竹桃は、いまも数本残っており、花を咲かせています。

※映画『遠い山なみの光』では、主人公・悦子と夫の二郎が暮らす部屋の玄関に飾られています。

こうもひっそり生きられるものか ――人も、家も――

南山手旧居留地の片隅に、だれにも知られず、古い長崎洋館が息づいている。長崎には、こういう家がまだ何軒も残っているはずだ。これもそのうちの、おそらくは最後の一軒であろう。この忘れられた家をひそやかに、そして華麗にいろどるのは、一年中次々に開く植物の花である。丈高い紫陽花の群落、マグノリア、インドシナのカンナ、庭一面の白いジンジャーの香り、そして夏には、この家をもっとも特徴づける純白の夾竹桃が、色あせた鎧戸に寄りそって咲く。夾竹桃館―私はそう名づけているが、その主人(あるじ)、マダム・Sも今は老いた。彼女は目の下の港を、毎日毎時、眺め明かしている。彼女の生活から海をとり去ることはできないのだ。彼女の亡き夫は 船長であったし、仕送りをしてくれる子供たちも、遠い外国にいる。イコーンの前に揺らぐ灯明、壁の古びた写真、ピンクの飾りの吊りギャマン、黒く大きな犬、同居するエミグラント (亡命者)たちにとりかこまれて。彼女は、今はすでに使われない古い長崎辯で訥々と話してくれる。私のイメージは、時間を超えてさ迷いいでるのである。そこを歩いているのは、旧い長崎の亡霊であった。この洋館は、いのちある花に埋もれて、若者のようにきらきらと輝きだす。前世紀の白いローブを着た美しい女を私はそこに見る。それはまた、私の過ぎ去った日日への離愁であったかもしれない。(「夾竹桃館」)

関連するスポット

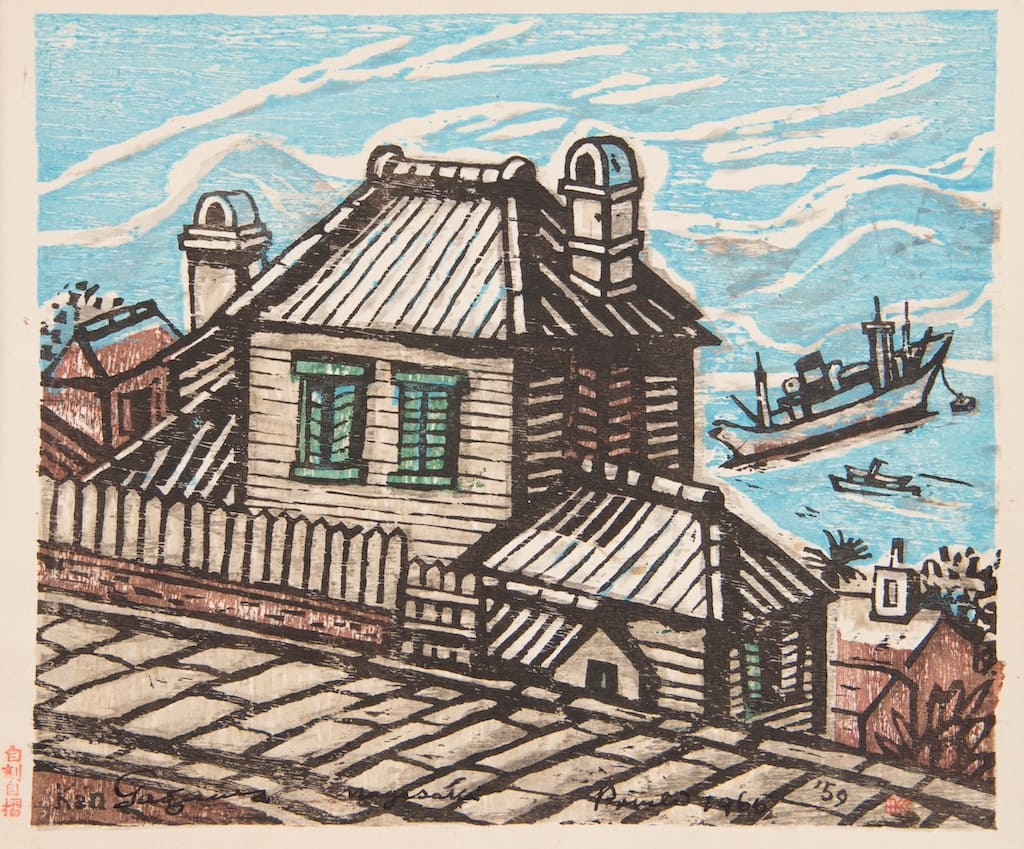

「南山手二十三番」 1959(昭和34)年

南山手には個人宅の洋館がいくつもあり、それぞれの個性と風情を発していました。昭和が終わるころには多くが姿を消し、田川の作品はその貴重な記録ともなっています。

「長崎市南山手地区街並み保存センター」には、居留地時代のジオラマが展示されており、洋館が並ぶ当時の姿を見ることができます。

関連するスポット

「薔薇の聖母院」(現・ホテルインディゴ長崎グラバーストリート)

かつて児童養護施設「マリア園」として親しまれていた建物は、ホテルとして生まれ変わり、長崎の歴史と情緒を伝えています。お気軽にお立ち寄りください。

この付近は日本で他に例をみない独特な風景と構造の美をあわせ持っている

天主堂の裏手から入ってグラバー邸、リンガー邸、レスナー邸、マリア園、その先の二十二番の急な坂道ーー眼下の港、広い庭をもつ長崎洋館、老木の群、それは行くたびに荒れてゆくが、この付近は日本で他に例をみない独特な風景と構造の美をあわせ持っていると私は信じている。(「長崎の散歩道」)

関連するスポット

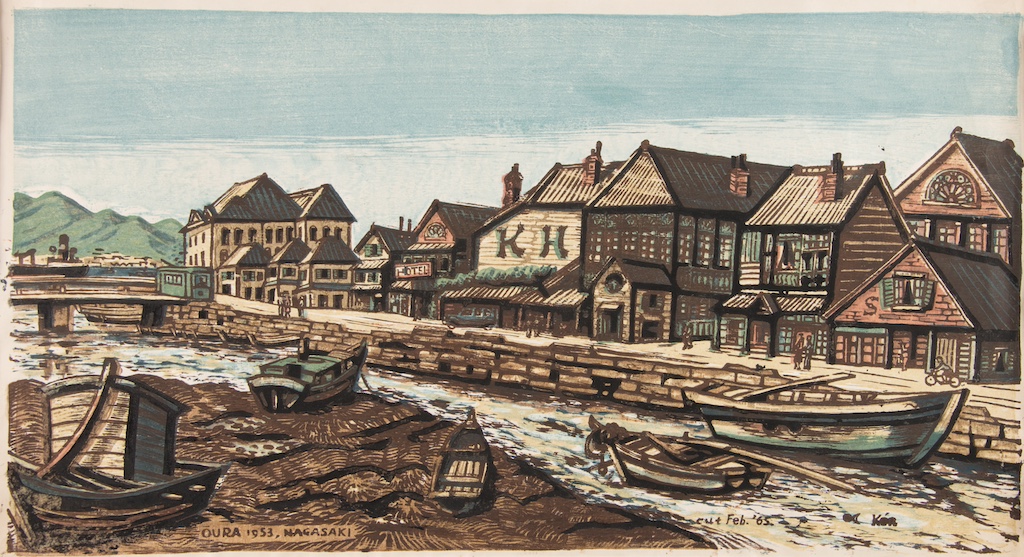

「うらぶれた居留地」 1965(昭和40)年 (大浦川一帯)

現在の松が枝公園付近からの眺めでしょうか。大浦川と弁天橋によって、かろうじて現在の風景と重ねることができます。左奥に路面電車が見えているのも、手掛かりとなることでしょう。

今後この風景も、私の版画の中だけに生きてゆくのであろうか。

この画は十二年前(一九五三年)のスケッチである。十年一昔というが、十年を境として都市の景観はこうも一変するものかと驚いてしまう。長崎の場合は特にそれがひどいように思われる。場所は大浦川の電車道。中央のやつれた木造洋館は、そのかみの栄華を誇ったカイダ・ホテル、左手の三階建は沢山商会で、橋は弁天橋である。……今後この風景も、私の版画の中だけに生きてゆくのであろうか。(「うらぶれた居留地」)

私は居留地のうらぶれた風景の中で、人間について考える。人もまた滅びゆくものであると。滅びゆくからこそ、私は人間がむしょうにいとおしいのだ。やがてはこの異人館もわれらの視界から消えていくだろう。しかしその時ですら、この旧い明治洋館は長崎に何ものかを残すはずである。あたかも人間がそうであるように。(「ねむの花の異人館」)

関連するスポット

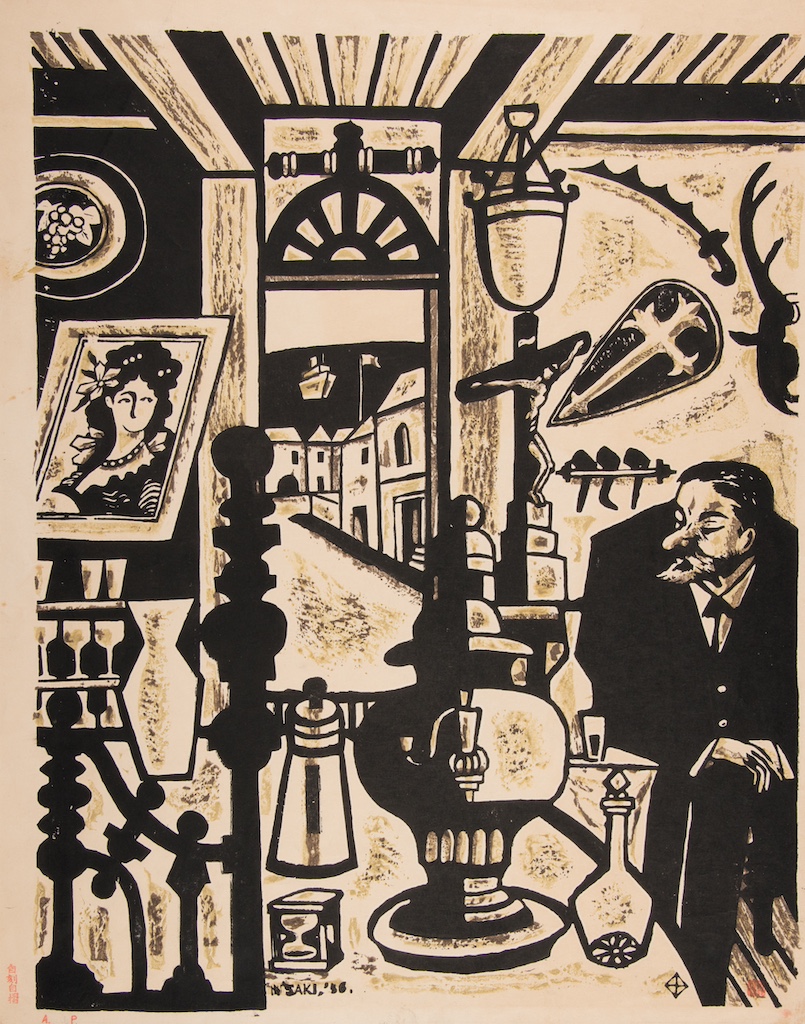

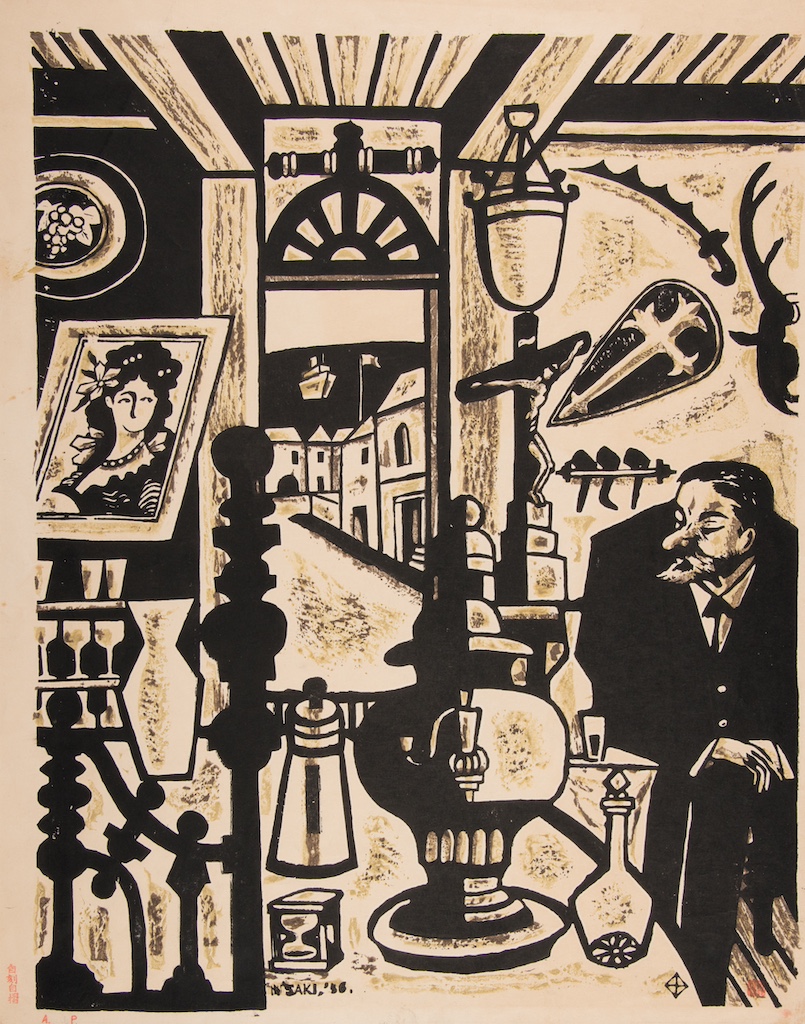

「西洋骨董店にて」 1956(昭和31)年

現在の松が枝町にあったというオークション店の店内を描いたとされています。人の出入りが多かった居留地では、家財道具を売り買いする店が重宝されていました。長崎の人にはおなじみの、老舗和洋菓子店「梅月堂」の「南蛮おるごおる」のパッケージの原画です。

長崎の裏街のどこかの甃には、南蛮船の忘れた積み残しがいまなお残っている

「店内のサモワール、ギヤマン、クレイのパイプ、銅版、武具など、西洋から流れ着いたおびただしい骨董品は、南蛮時代のラセイイタ、ホルランシャ、アメンドスなどの香りにつながるものであった。」(『中世紀を売る店』)

夏になると、長崎には南からの海軟風が吹いてくる。

ああ南蛮の風だな、と私は思う。遠い大航海の昔、はるかなゴアを出た三檣帆船ナウは、積乱雲の南シナ海でこのモンスーンをとらえて北上、旧六、七月の候、長崎の港に入った。そして九月、十月の北東季節風にのって再び南へと帰ってゆく。

しかし中には悲運の船もあった。

マドレ・デ・デウス号は、港外高鉾島沖の海底に今も三百五十年の夢をむさぼっている。そこは黒船曽根と呼ばれる泥の堆積で、魚が群遊していると漁師はいう。船でその上を通る時など、私は海底から葬礼のようなオルゴールの響きをきく。十六、十七世紀の日本史上にあやしく花咲いた南蛮文化を、私はこよなく美しいと思う。

長崎における南蛮は、秀吉の徹底的な弾圧と破壊によって、表面的には全く姿を消したかのごとくである。はたして南蛮は死んだのであろうか。いや、長崎の裏街のどこかの甃には、南蛮船の忘れた積み残しがいまなお残っているはずだと、この風は私に教えてくれる。(『黒船曽根』)

そのかみの妖雅をひめて、いまは静かにねむる南蛮の宝石箱よ。開けば鳴りいずるおるごおるの低い音色よ。(『東方へのポルトラーネ』)

・梅月堂の「南蛮おるごおる」

1894(明治27)年創業の老舗和洋菓子店「梅月堂」の「南蛮おるごおる」は、50年以上愛されるロングセラー。昭和30年代、田川を始めとする長崎の文化人たちが喫茶室に集っていた縁もあり、そのパッケージには当初から「西洋骨董店にて」が使われています。

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

「カルノー商会うら」 1959(昭和34)年 (わが国ボウリング発祥の地記念碑付近)

大浦川の弁天橋そばにあった「カルノー商会」はワインやウイスキーなどの酒類や食料品、日用品を扱っており、本来は居留地の住民に向けたものでしたが、長崎の町の人々も、バターやカレー粉などを買いに来ていたようです。奥の丘の上の建物は海星学園。現在はビルにさえぎられて見えません。右手前の塀と道のカーブに、かろうじて当時の名残があります。このほかにも、おなじアングルで描かれた作品が何点もあり、田川のお気に入りの風景だったことがうかがえます。

関連するスポット

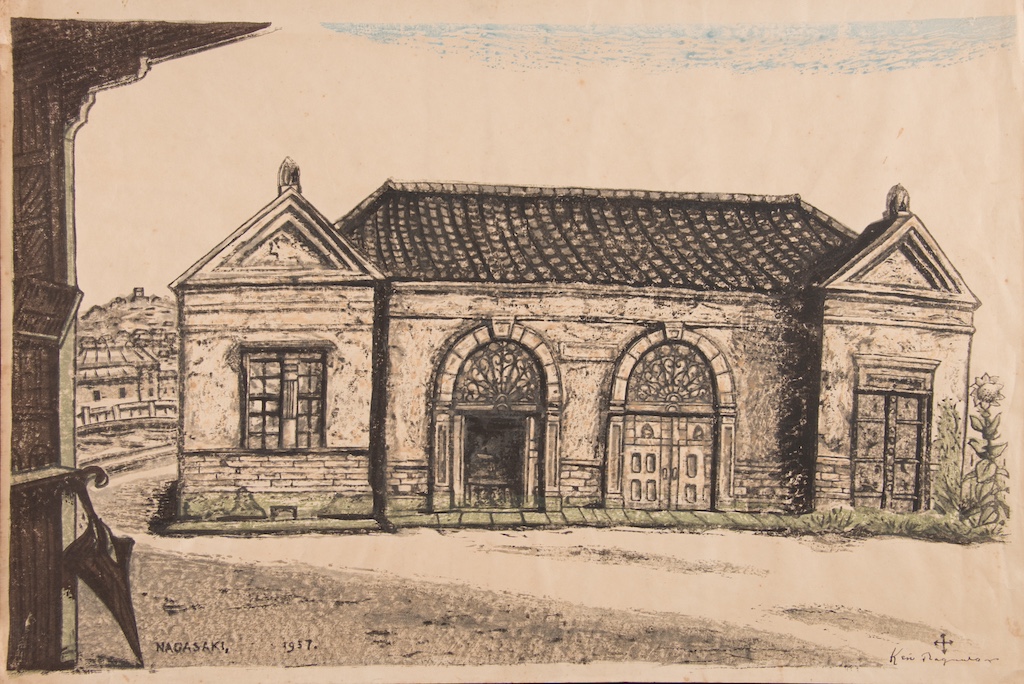

「猶太両替店」(ゆだやりょうがえてん) 1957(昭和32)年 (現・長崎市べっ甲工芸館)

1898(明治31)年に建てられた煉瓦造りの洋館は、国の重要文化財に指定されています。田川は「猶太両替店」と題していますが、その記録はいまのところ不明です。海岸通りに面しているので、短期間でも外貨両替店として使われていたことがあったのでしょうか。現在は屋根に飾り窓があります。建物の存在感が大きい作品ですが、手前に立てかけられた傘や、建物そばのヒマワリ、奥に見える大浦川など、巧みな構図に引き込まれます。

関連するスポット

「グラバー氏と汽車」 1957(昭和32)年 (我が国鉄道発祥の地記念碑付近)

「長崎みなとメディカルセンター」の前には「我が国鉄道発祥の地」の碑があります。1865年、トーマス・グラバーがここで蒸気機関車「アイアン・デューク号」を走らせました。

関連するスポット

★「長崎バンド」 1957(昭和32)年 (大浦海岸通り)

上海の外灘など、欧米人の居留地における中心的な海岸通りが「バンド(BUND)」です。長崎では大浦の浜を埋め立て、領事館や銀行、商社などが建てられました。レンガ造りの旧英国領事館に、当時の栄華がしのばれます。

この海岸通りにはある夢があった。子供のころ、私らはよくここへ船を見にきたものだった

戦後すっかり変わったが、昔の大浦海岸はきれいな街であった。英国、米国、中国の領事館、NYK、MBK、スタンダード、ホーム・リンガー商会などがならび、すぐ前の青い海に映えていた。各所に桟橋があって、外国の水兵や旅客などがランチからは乗降した。いったいに欧米植民主義は、その植民地の海岸通り(中心街)を壮麗に誇示する政策をとっていたが、(上海、漢口などのバンドが好例)長崎の場合も、その余風をうけているというべきであろうか。しかし、そういうセンサクは別としても、一応この海岸通りにはある夢があった。子供のころ、私らはよくここへ船を見にきたものだった。現在、それでも英米領事館、日本郵船などの建物がかろうじて残っている。(「大浦海岸通り」)

1681(天和元)年創業の老舗「松翁軒」2階の「喫茶セヴィリヤ」には本作品が飾られており、カステラやコーヒーとともに、作品を楽しむことができます。

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

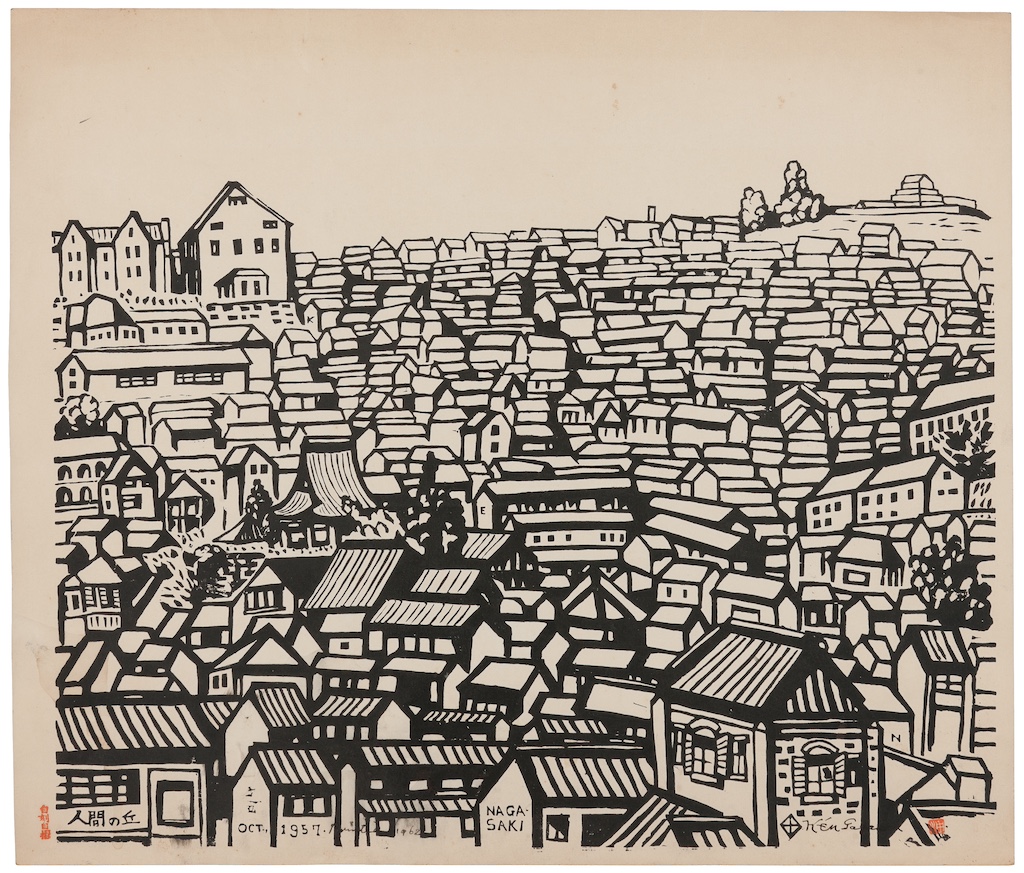

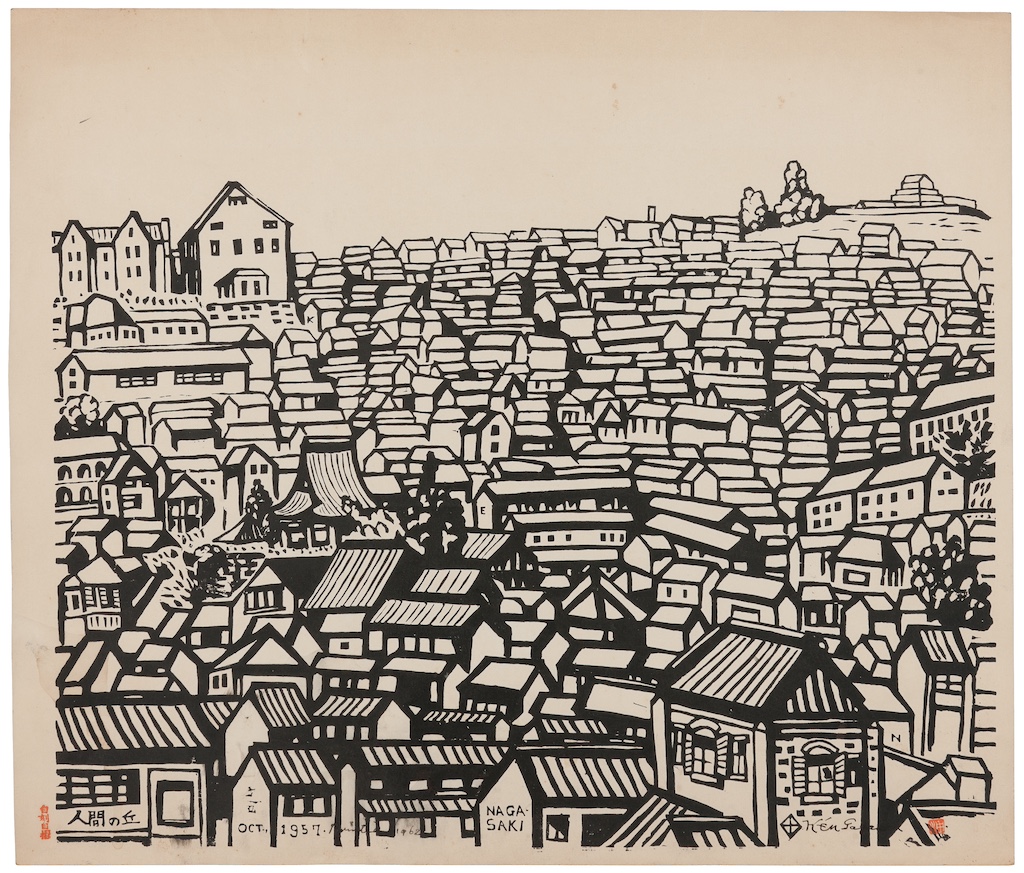

「人間の丘」 1957(昭和32)年 (大浦展望公園付近からの眺め)

「南山手レストハウス」そばの「大浦展望公園」からは、田川が「人間の丘」として描いた東山手の家並みが見渡せます。大浦の町から「グラバースカイロード」に乗ればすぐ。途中の景観も楽しめます。

家にあふれる人間、人間、そこに生まれ、死に、愛し、生活する人間のむんむんするいぶき

「家、家、家……、”家を建てて天に至る”という表現も妥当である。これに匹敵する迫力は軍艦島にしかない。家にあふれる人間、人間、そこに生まれ、死に、愛し、生活する人間のむんむんするいぶき。私は、わが愛する長崎的風土の中の人間群像から、大きく生きてゆく力をもらう。」(「生きている谷間」)

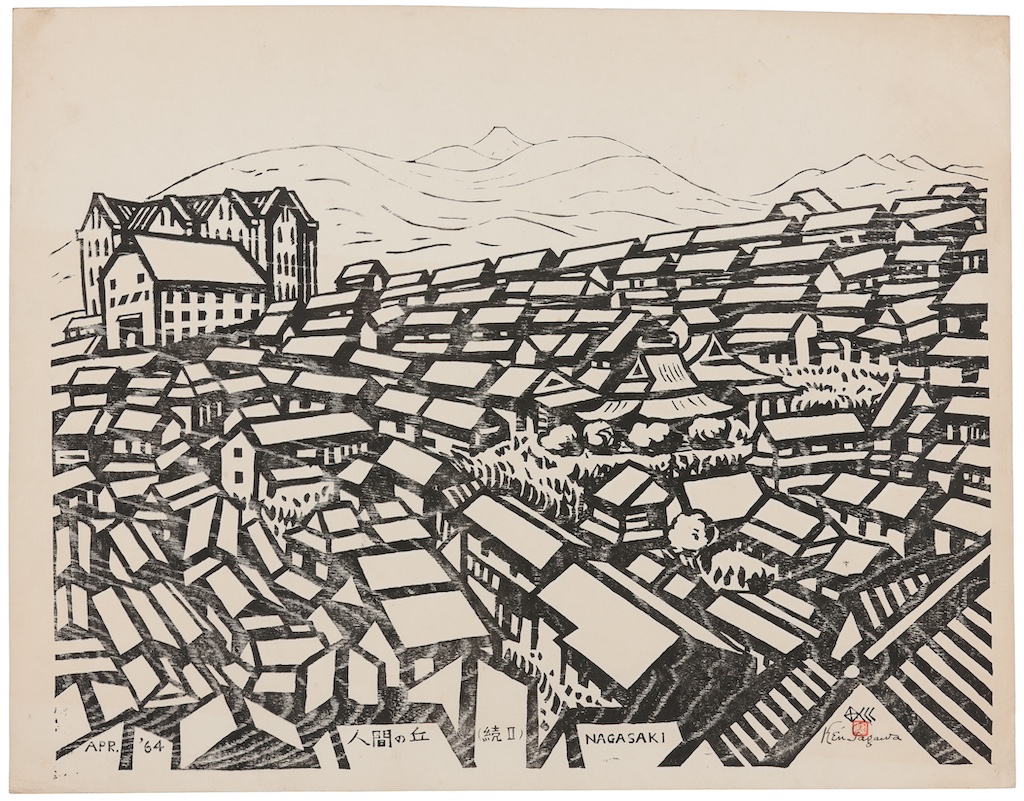

「 人間の丘(続II)」 1964(昭和39)年

関連するスポット

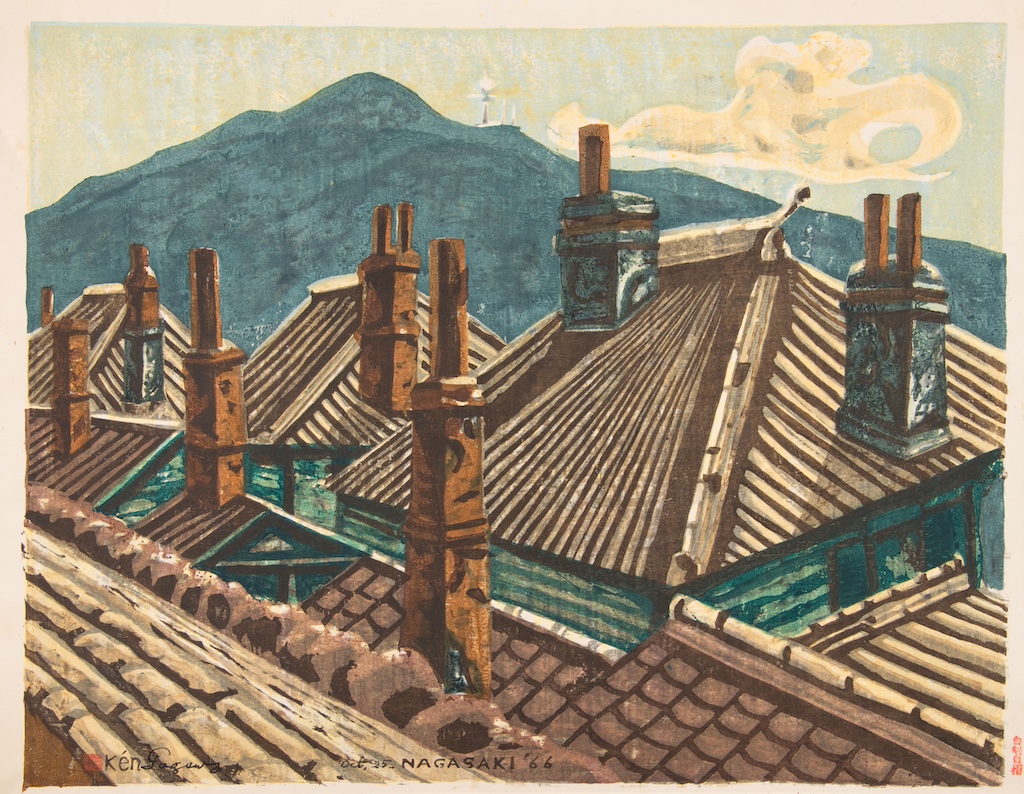

「異人館の煙突」 1958(昭和33)年 (長崎市東山手地区町並み保存センター)

いま描いておかないともう永久に人目にふれることもないだろう

これは東山手十六~十八番、(通称、片岡貸家)の一かくである。実際にはまだこの奥があって、一度に十二本の煙突が見られるという特異な風景を形づくっていた。……しかし、永年の風雪に耐えきれず、屋根が危なくなったので、数年前その大部分がとり払われてしまった。……この風景は前に一度描いたが、いま描いておかないともう永久に人目にふれることもないだろうと思ったので、視角を変えて、も一度とり上げることにした。(「煙突の洋館」)

「異人館の煙突」 1966(昭和41)年

関連するスポット

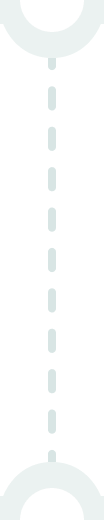

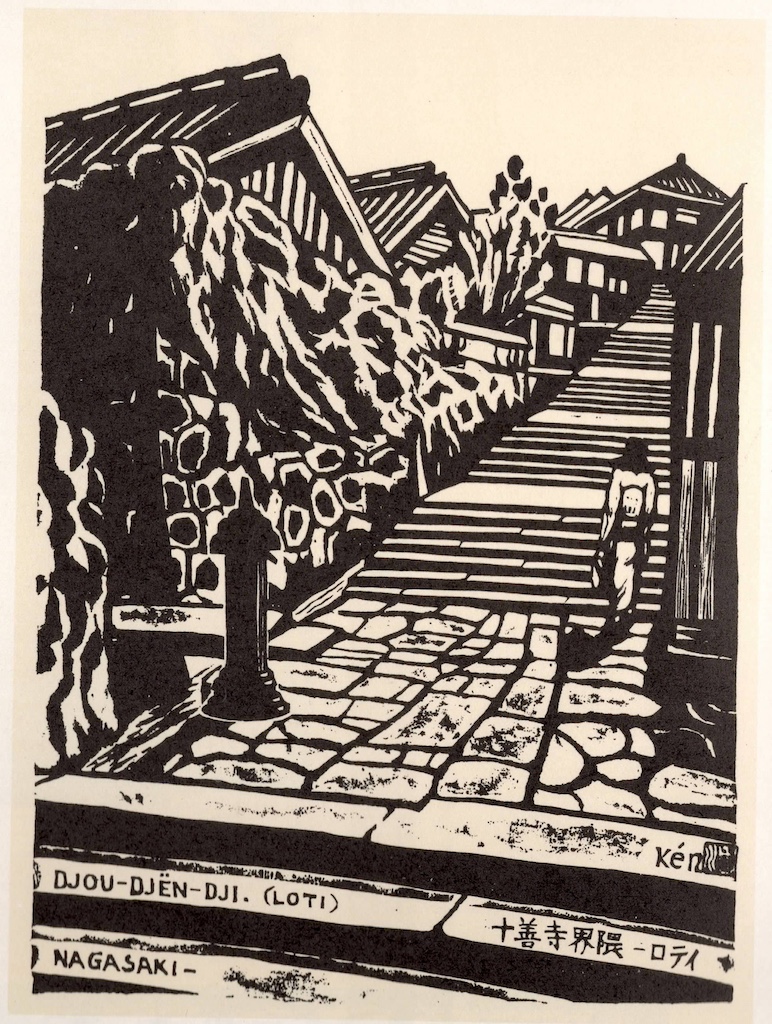

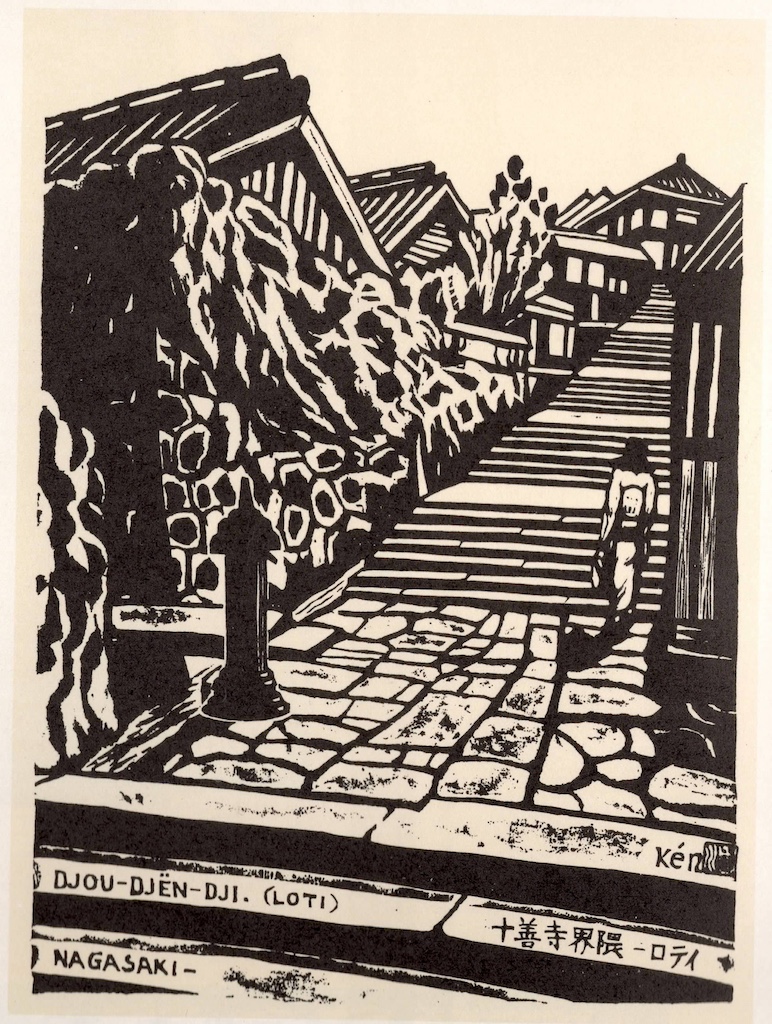

「ロティ坂」 1951(昭和26)年

かつてこの坂を越えた十善寺に、フランス海軍士官で作家のピエール・ロティが暮らしていたことから、活水学院の生徒たちが「ロティ坂」と呼んでいたとか。

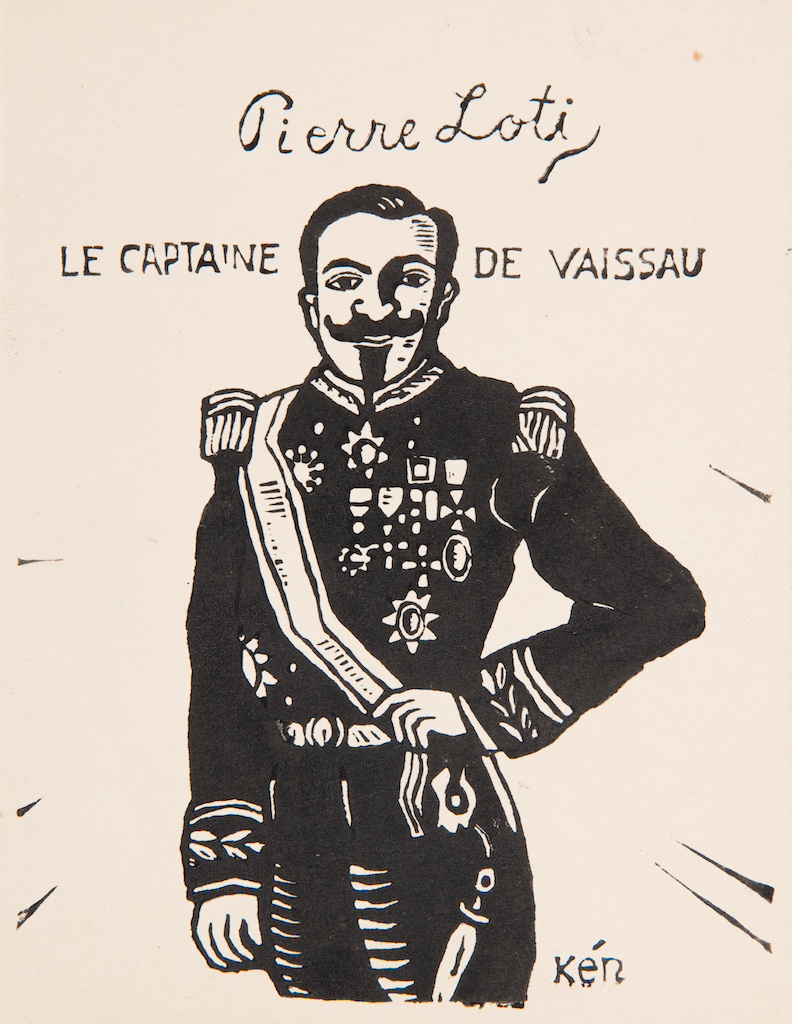

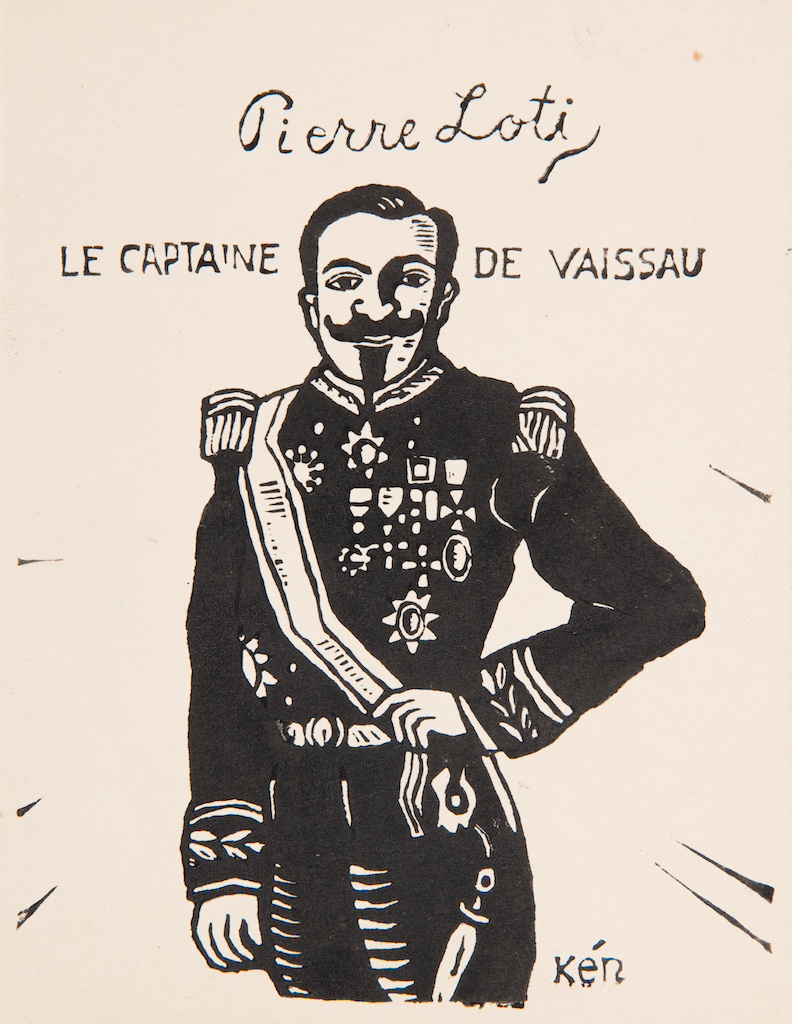

「ピエール・ロティ」1957(昭和32)年

1885(明治18)年に長崎に来たフランス海軍士官で作家のピエール・ロティは、現・十人町の坂にあった家で長崎の女性と生活を共にした日々を、小説『お菊さん』に著しました。

シーボルトの半分ほども、長崎におけるロティのことは知られていないのである

ピエール・ロティ(本名ルイ・マリ・ジュリアン・ブイオー)は、明治十八年(一八八五年)七月、長崎に来航し、九月までの”倦怠と孤独”に満ちた日々を、長崎郊外十善寺の家で、お菊さんとともに暮らした。彼のシニックな筆にかかっては、お菊さんは憐れむべき一個の人形(プウペ)にしかすぎなかった。……

彼は、十ヶ月余りを長崎を始め極東各地に過ごし「人生の一さいの未知が、今はもはや自分の前途になく」すみやかに失われていった青春を思い心を残しつつ悲しく長崎を去る。時にロティ五十一歳の中秋であった。シーボルトが出島を追放されてから百数十年にもなるが、そのシーボルトの半分ほども、長崎におけるロティのことは知られていないのである。近ごろ長崎はお蝶夫人一辺倒の熱の入れ方であるが、私はなぜロティをもっと徹底的に研究しないのかと不思議でならない。(未知への人)

関連するスポット

「十善寺界隈」1957(昭和32)年 (ピエル・ロチ萬居跡 十人町8)

関連するスポット

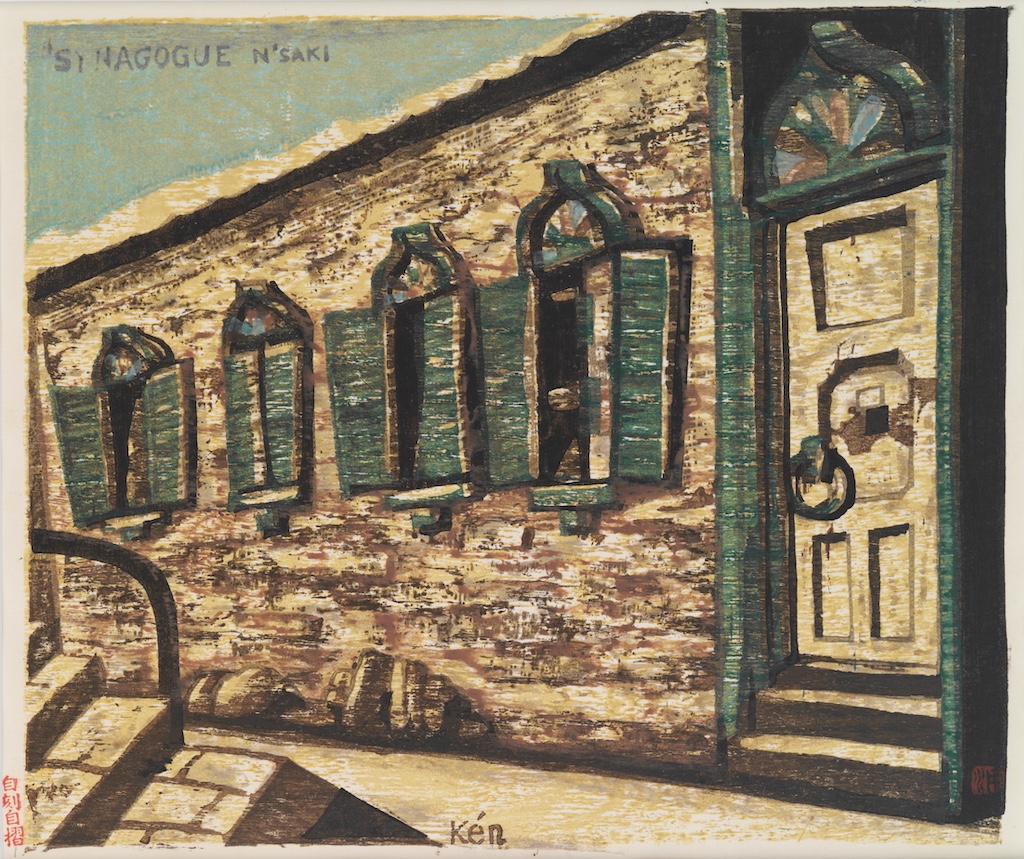

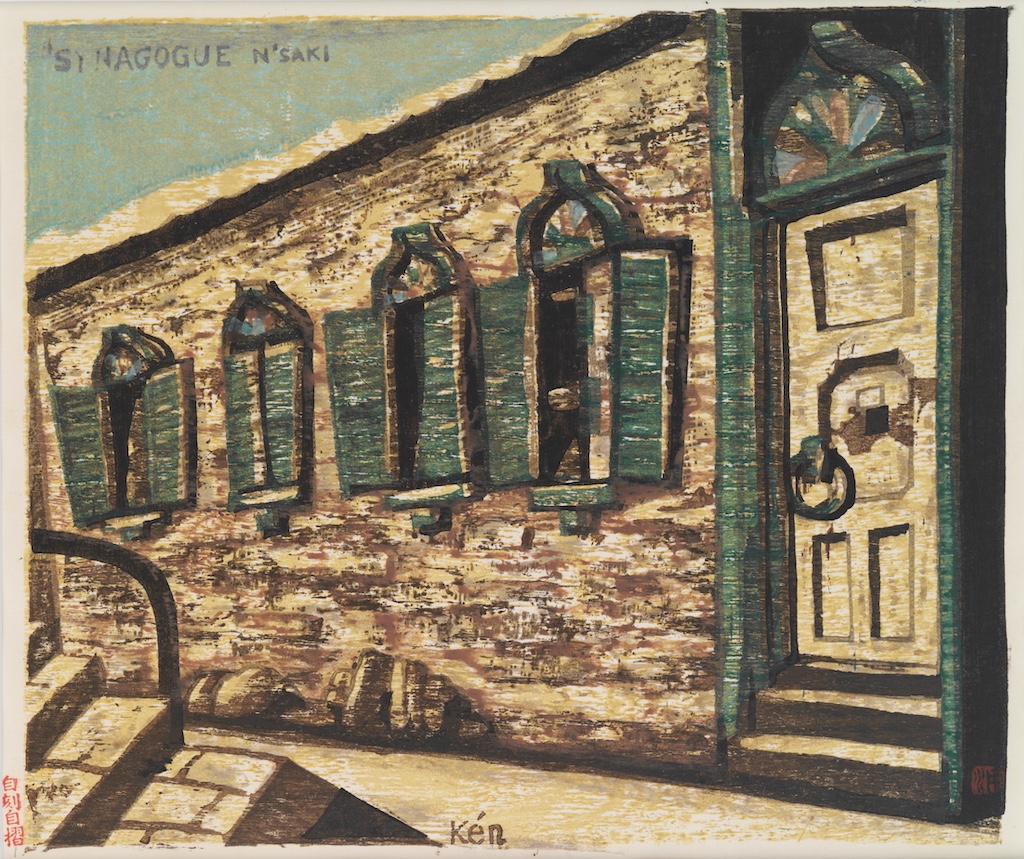

「ユダヤ教会」1959年(昭和34年)(梅香崎郵便局横)

かつて長崎には貿易や金融にたずさわったユダヤ人のコミュニティがあり、居留地の「欧米エリア」と新地、唐人屋敷跡の「中国エリア」が接する梅ヶ崎には、ユダヤ教の会堂(シナゴーグ)が開かれていました。現在、教会は失われましたが、田川の文中「最後の安息の地」とされる坂本国際墓地には、コミュニティのリーダー的存在だった貿易商レスナーの胸像を中心に、ユダヤ人区域が残っています。

子供心に一種のおののきを持って覗きに行ったのを私は忘れない

「安政の開港とともに、長崎に流れ、ここを永住の地と定めたユダヤ人は相当の数にのぼったにちがいない。その教会は梅ヶ崎にあり、最後の安息の地は浦上にあった。このジナゴーグでは何人かのユダヤ人たちが寄り添って、神秘めいた燭火を祭壇にあげ、奇怪な祈祷をしていた。それを子供心に一種のおののきを持って覗きに行ったのを私は忘れない。」(「ユダヤの火」)

関連するスポット

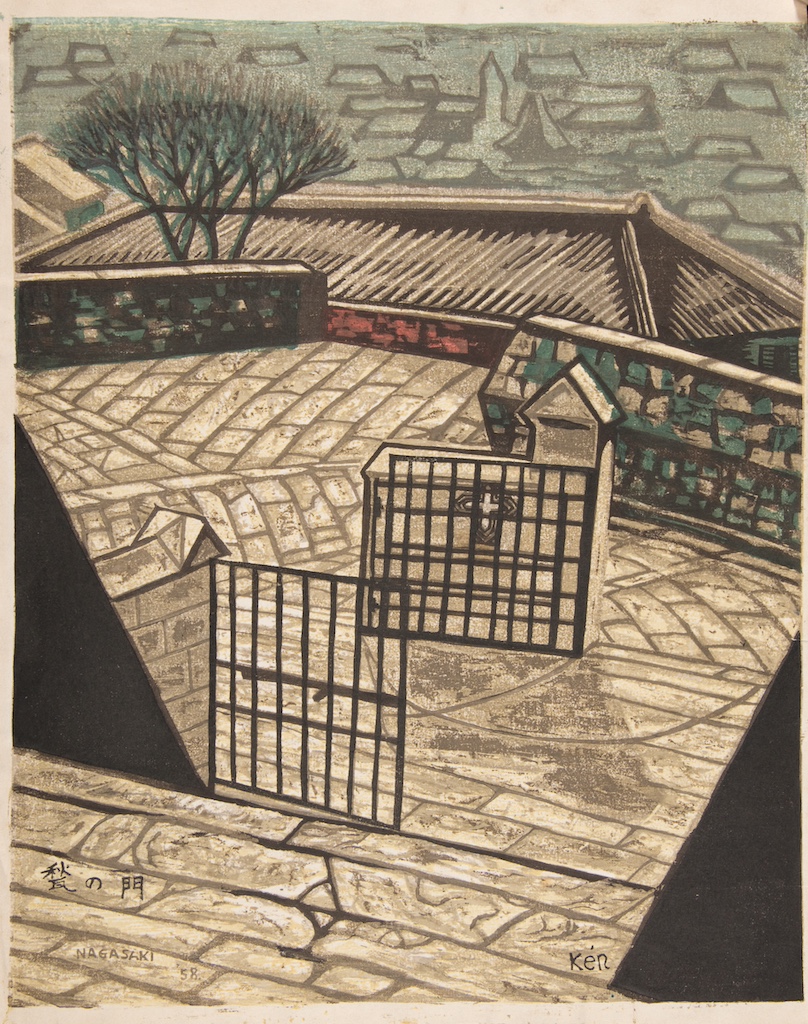

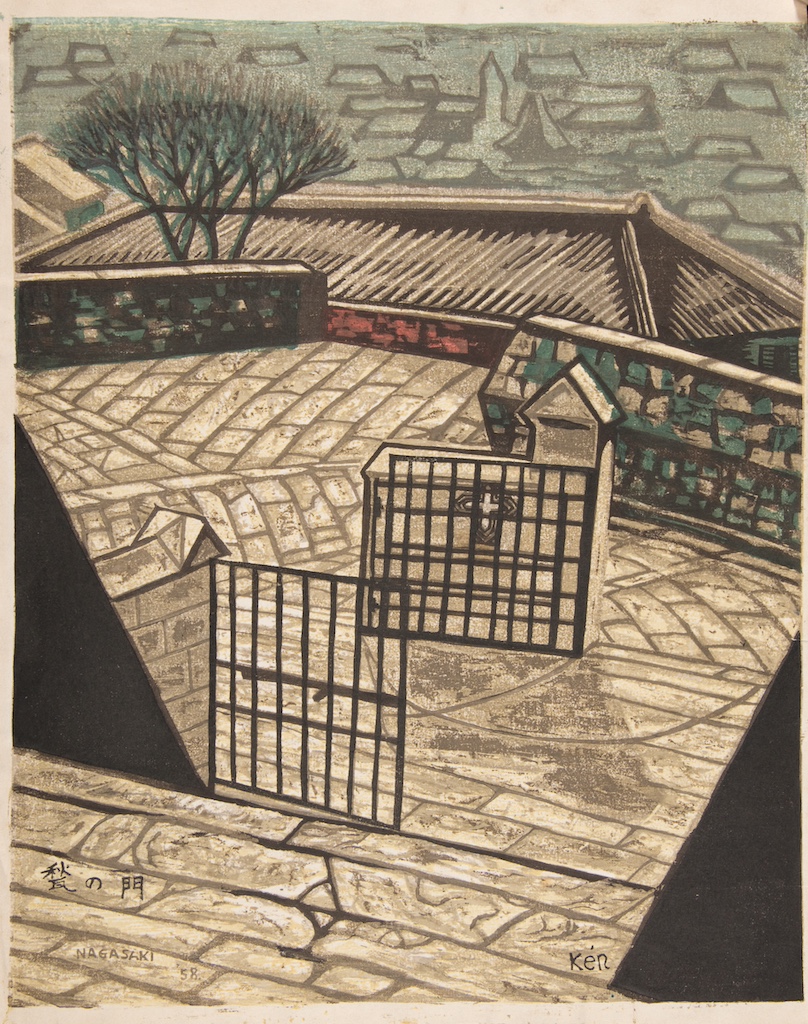

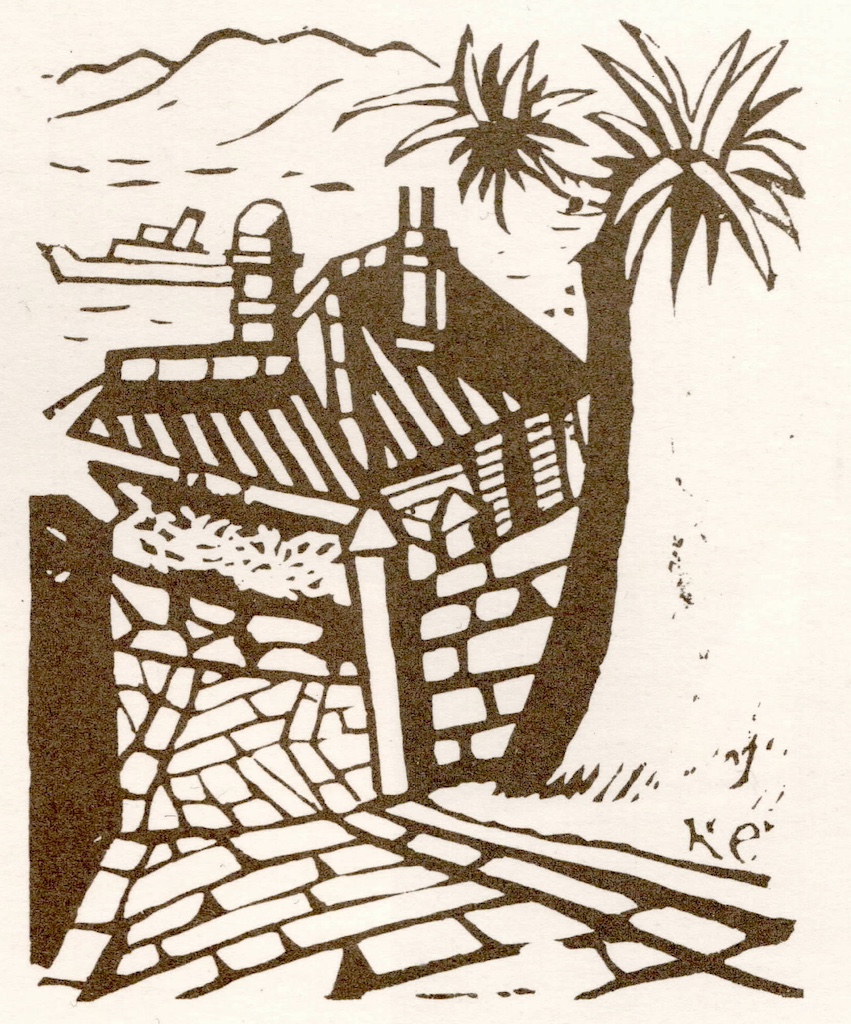

「甃(いしだたみ)の門」 1958(昭和33)年 (活水学院)

活水学院の門です。いまもほぼこのままの風景を見ることができます。

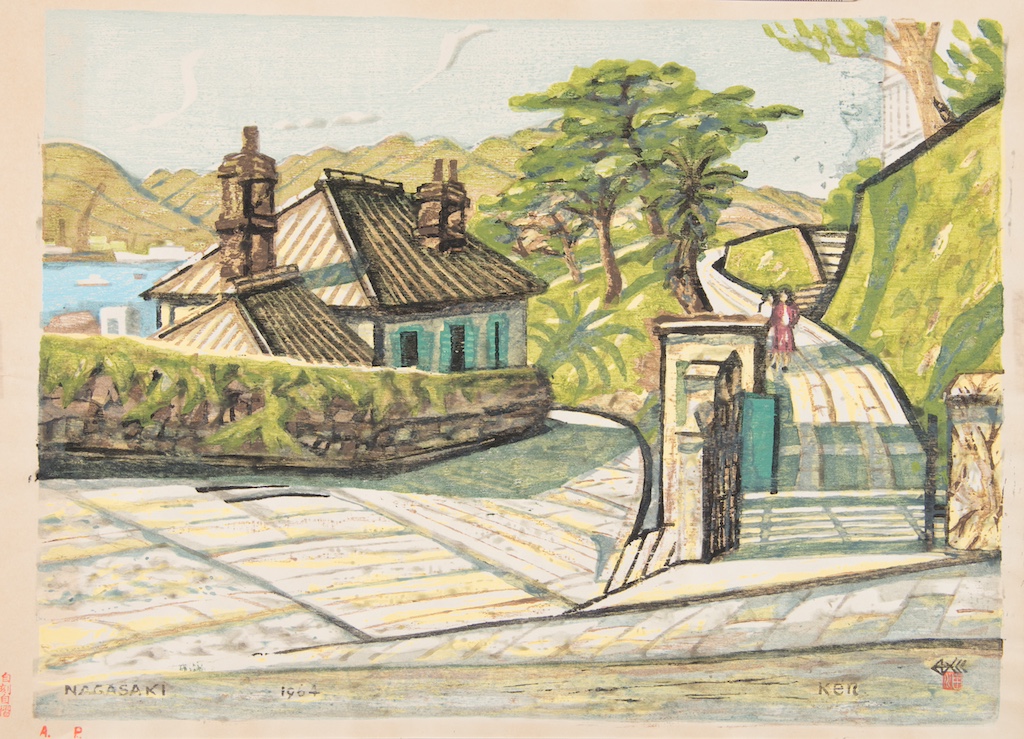

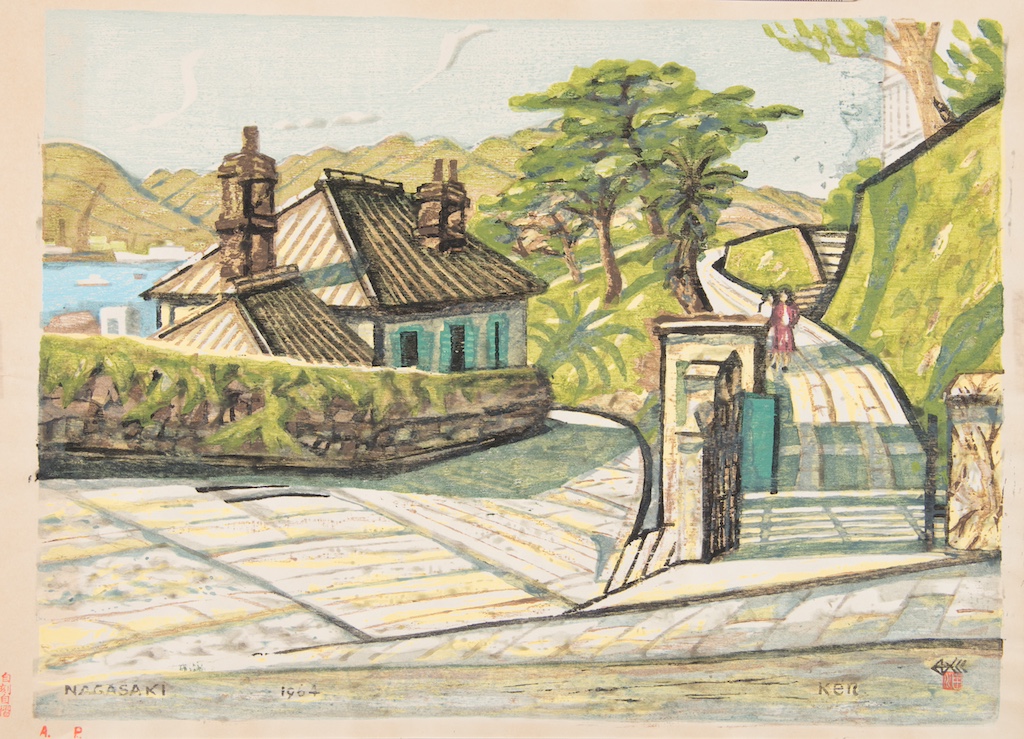

「港へ下る道」 1964(昭和39年)(オランダ坂)

「オランダ坂」を上から望む景色です。東山手甲十三番館(現存)は、明治中期にフランス領事館として建てられました。

「東山手石畳」

関連するスポット

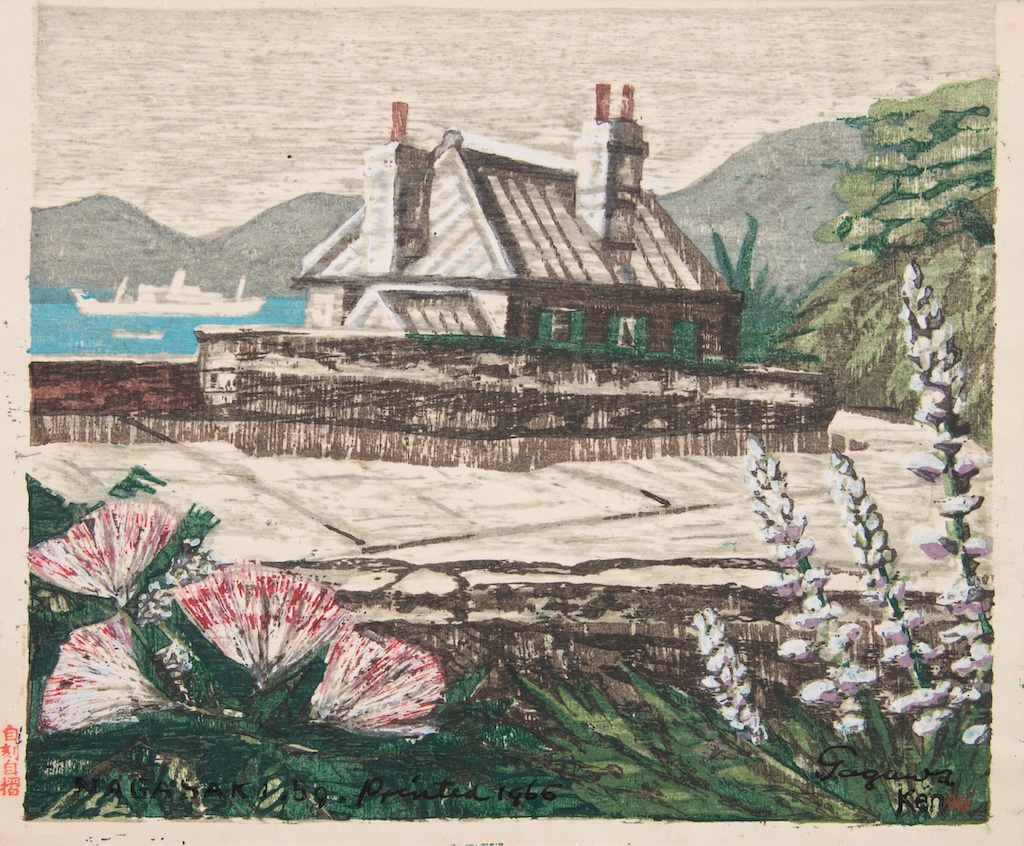

「居留地の花」 1959(昭和34)年(オランダ坂)

私はこの花を求めて、長崎の市内から近郷近在を足に任せて歩きまわりました

ネム(合歓)の花の紅さは不思議な紅です。白い絹糸の先だけを異邦の珍らしい染料につけて、いま天日に乾しているように鮮やかです。

その染料はある高貴な鉱石か、西域の昆虫のからだから抽出したばかりのような純粋さです。

一昨年の初夏、私はこの花を求めて、長崎の市内から近郷近在を足に任せて歩きまわりました。「捜神記」ではなくて、私の場合、まさに十日間の「捜花記」でありまして、この花の戸籍簿ができるほどになりました。私の記憶では、昔の居留地にはこの木が多かったのですが、今はほとんどなくなってしまいました。(「居留地のネムの花」)

関連するスポット

★「活水と十二番」1951(昭和26)年(東山手十二番館)

右手前の洋館は「東山手十二番館」で、1868(明治元)年築、ロシアやアメリカの領事館、宣教師の住宅などに使われました。現在は「旧居留地私学歴史資料館」で、国の重要文化財に指定されています。赤い屋根の建物は活水学院の校舎で、1926(大正15)年竣工。当時、日本各地の学校などを手掛けたヴォーリズ建築事務所の設計です。

※映画『遠い山なみの光』では、主人公・悦子と夫の二郎が暮らす部屋に飾られています。

「田川憲アートギャラリーSoubi’56」にて展示(2025年9月、10月)

関連するスポット

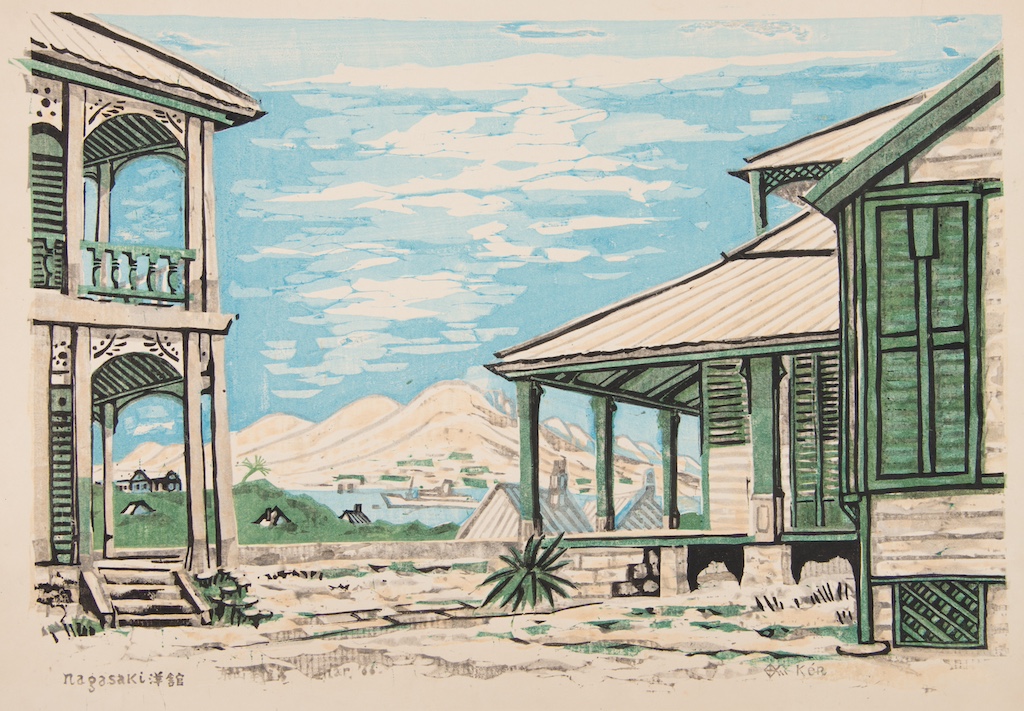

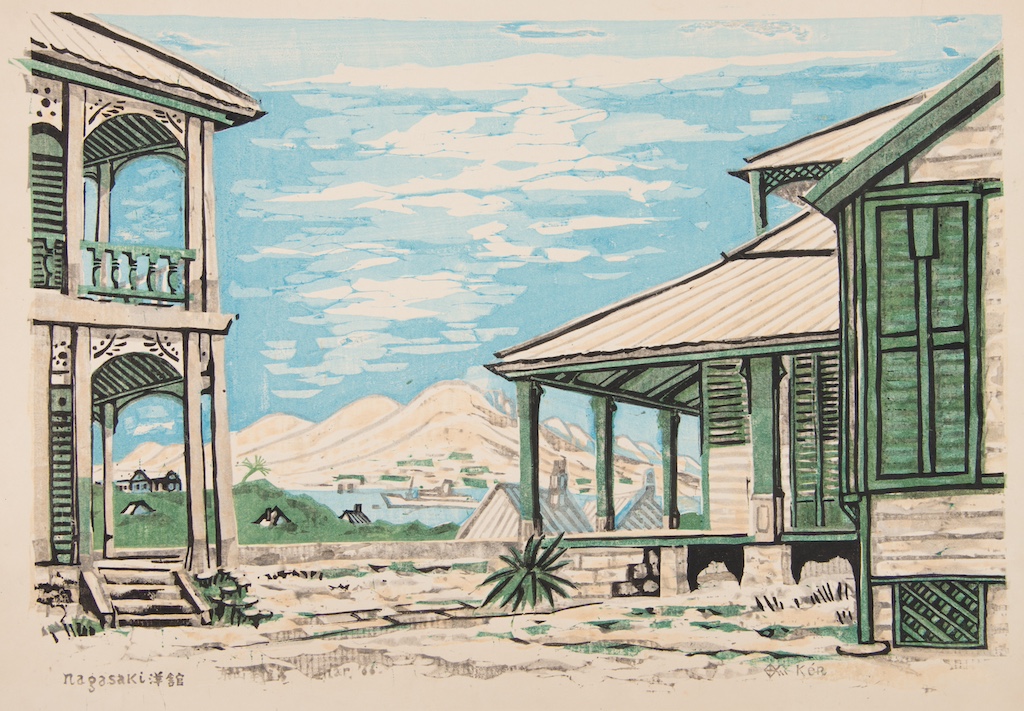

「nagasaki洋館」1966年(昭和41年)

田川は「東山手十二番館」をさまざまなアングルで描きました。十二番館の建物だけでなく、あわせて描かれた遠近の風景を探すのも楽しみです。

東山手十二番館は、亡びゆく明治洋館の中にあって、孤塁を守っている

この庭には、十年ほど前、もっと巨大な竜舌蘭があったのを私は覚えている。聞くと、それは花が咲いて枯れたのだそうである。詩的な表現をかりれば、その花は六十年目に一度、ぽっかりと奇蹟的な開花をするという。そうすると、親木もろとも枯れてしまうのだともいう。

ここからロティの愛の隠れ家、十善寺は、すぐ上である。向こうの大浦天主堂の上の丘には、いわゆるマダムバタフライの庭が見える。そして、それらすべての背景をなす青い港。

東山手十二番館は、亡びゆく明治洋館の中にあって、孤塁を守っている。長崎の版画的魅魔は影のごとくこのあたりを彷徨しているのかもしれない。(「東山手十二番館」)

関連するスポット

【番外編】原画を見られるスポットをご紹介!

本スタンプラリースポット以外で田川憲作品の原画を見られるスポットをご紹介いたします!

①喫茶セヴィリヤ

1681(天和元)年創業の老舗「松翁軒」の手提げ袋には、田川憲の「南蛮渡来綺聞」が使われています。2階の「喫茶セヴィリヤ」には「南山手十番」「十字薔薇の窓」「長崎バンド」が飾られており、カステラやコーヒーとともに、作品を楽しむことができます。

【このスポットで見られる作品】

「南山手十番」

「十字薔薇の窓」

「長崎バンド」

「南蛮渡来綺聞」※手提げ袋のデザインに使用

②梅月堂本店

1894(明治27)年創業の老舗和洋菓子店「梅月堂」の「南蛮おるごおる」は、50年以上愛されるロングセラー。昭和30年代、田川を始めとする長崎の文化人たちが喫茶室に集っていた縁もあり、そのパッケージには当初から「西洋骨董店にて」が使われています。

【このスポットで見られる作品】

「西洋骨董店にて」※原画は展示されておりません。商品パッケージに使用されております。

③興福寺

1624(寛永元)年に創建された日本最古の唐寺で、インゲン豆をもたらした隠元禅師ゆかりのお寺でもあります。田川は近くに住んでいたこともあり、さまざまな場所からの風景を描きました。抹茶とお菓子がいただける方丈には、田川憲の作品も飾られています。

【このスポットで見られる作品】

「白い木の魚」 1956(昭和31)年

「飛龍の屋根」 1964(昭和39)年

④田川憲アートギャラリーSoubi’56

田川の版画作品1点と関連する手記やスケッチなどを、2ヶ月ごとに変更して展示しています。「没後50年以上が経ち、忘れられていく版画家になる前に、たくさんの方に知っていただきたい」との思いからオープン。美術館のようにたくさんの作品を観るのではなく、1点の作品と関連資料をじっくり鑑賞することで、当時の長崎の様子や歴史、田川が伝えたかったことを知る空間となっています。原画の販売はありませんが、オリジナルのポストカードやブックカバー、小さなモチーフのカット画の後摺り版画などを販売しています。

【このスポットで見られる作品】

「活水と十二番」※2025年9月、10月のみの展示

関連するスポット

このスポットでもらえるクーポン

この記事で紹介したスポット

※掲載情報は取材当時のものです。公式サイトでの事前確認をおすすめします。

おすすめ周遊コース

おすすめ記事