【寺町・中島川エリア】版画家・田川憲の作品と文章で巡る長崎の街

公開日:2025/11/1最終更新日:2025/9/2長崎市

居留地の洋館、出島のおもかげ、寺町の唐寺……

長崎ならではの情緒が味わえるコースを、版画家・田川憲がその風景を描いた場所をたどりながら、作品と一緒に歩いてみませんか?

画家とあなたの眼と心が、時を越えて重なりあう、不思議な瞬間が待っています。

版画と一緒に歩いてみれば、定番の観光地にも新しい発見があることでしょう。

アートと歴史が融合したまち歩きを、どうぞお楽しみください。

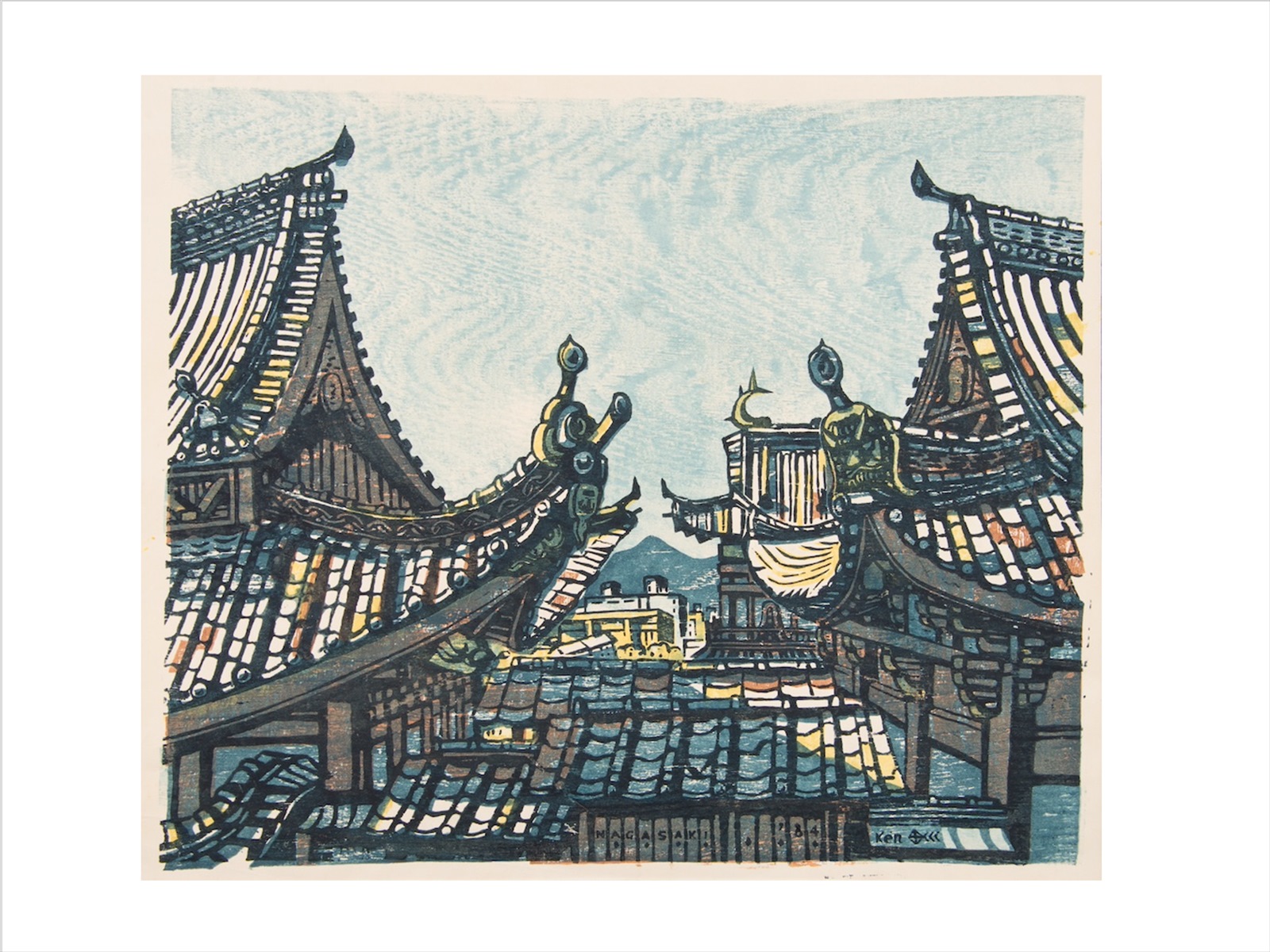

【田川憲プロフィール】

田川憲 Ken Tagawa 1906(明治39)-1967(昭和42)

10代より絵や詩に親しみ、20代に創作版画を志してからは、長崎の風景などを題材に多くの作品を制作。高い芸術性で「東の棟方志功、西の田川憲」と称され、手記や写真、書も手がけました。作品は老舗菓子店の袋やパッケージのモチーフともなり、いまなお愛されています。

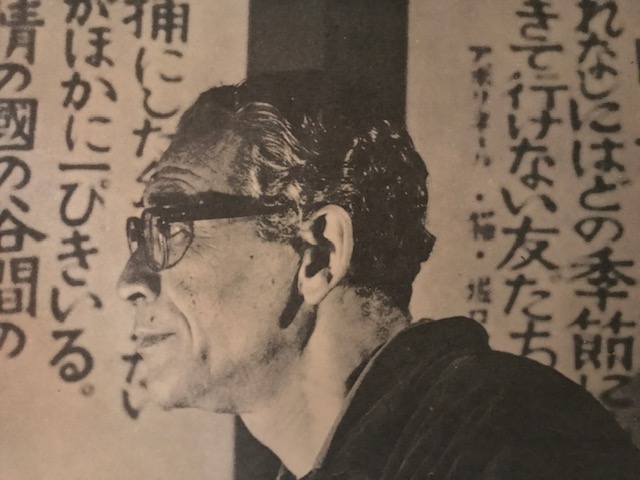

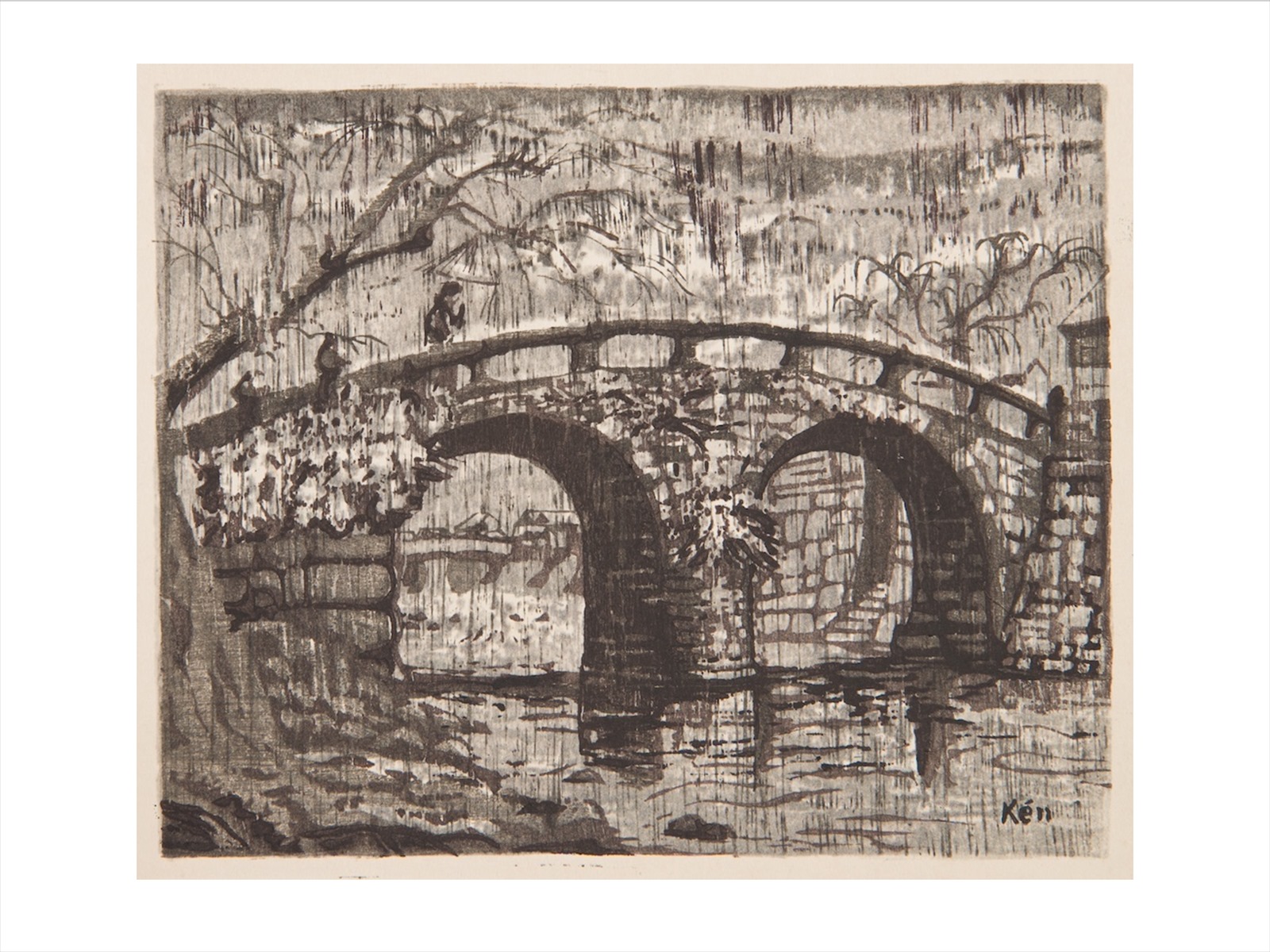

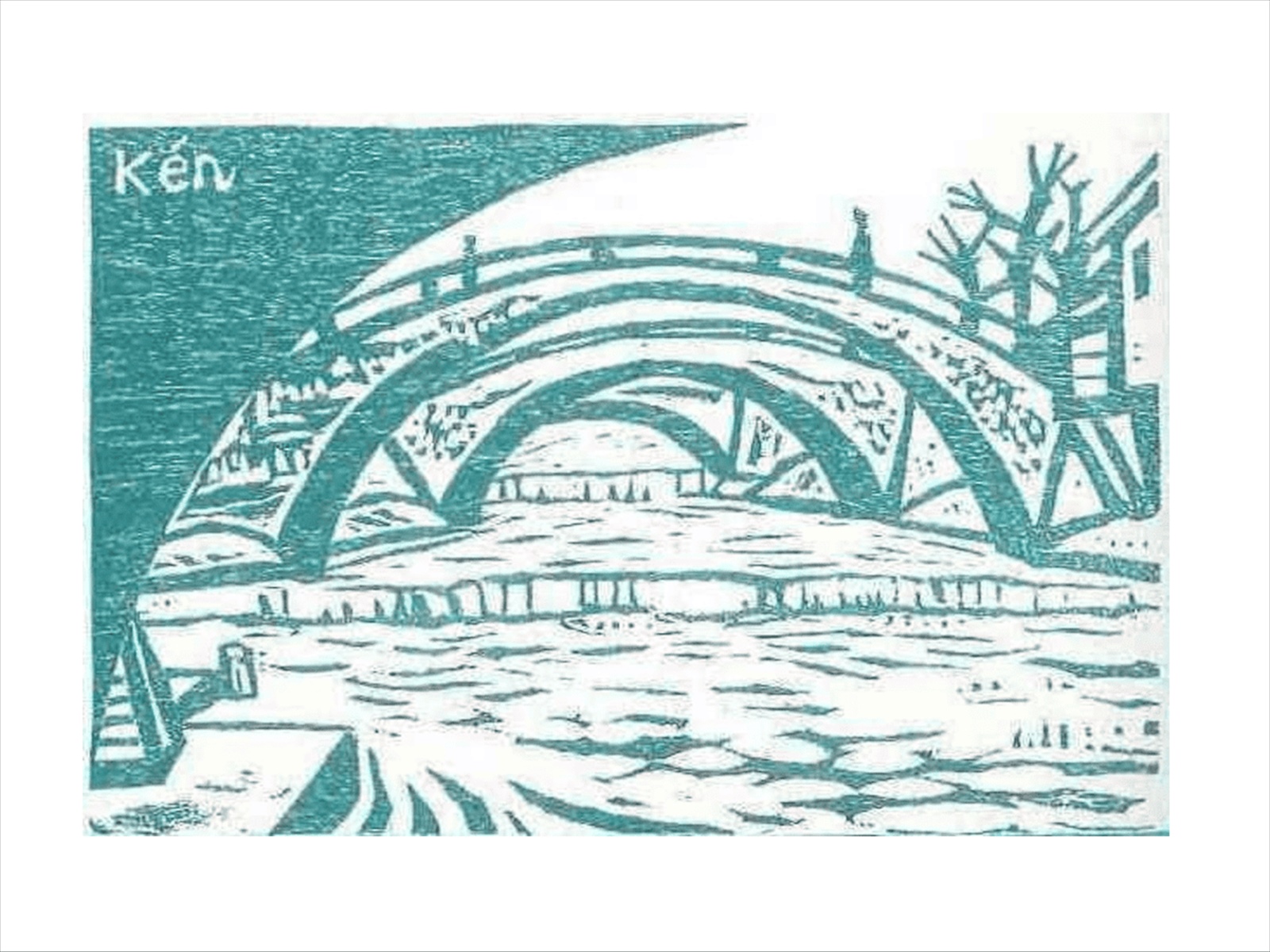

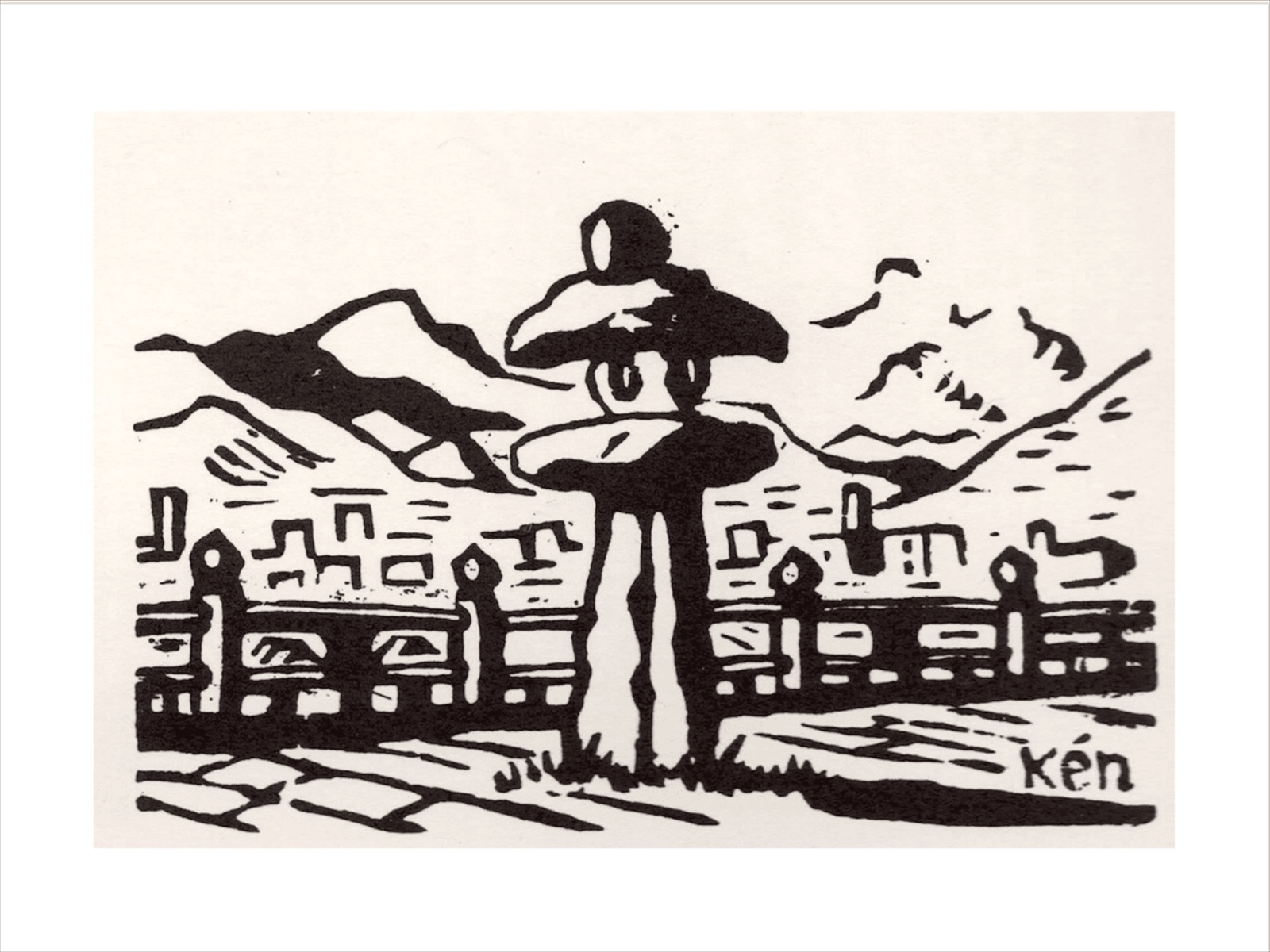

「めがね橋早春」 1951(昭和26)年

日本で初めての石造りアーチ橋が架けられたのは、1634(寛永11)年。町の中心部から興福寺へ渡るための橋で、同寺の唐僧・黙子如定(もくすにょじょう)によるものとされています。一方でその姿は、中国というよりヨーロッパの石橋に近いものがあり、当時の文化交流のロマンを思わせます。

石を積み上げることによって橋を造るなど、神の技にもひとしいものであったにちがいない

私は思うのである——西暦一六〇〇年代に中国より渡来した黄檗の一禅僧が、この国においてはまったく未知の架橋法をもって石橋を築いた。当時の長崎の人たちの驚きはいかばかりであったか。石を積み上げることによって橋を造るなど、神の技にもひとしいものであったにちがいない。彼ら長崎人は、その驚嘆と、賛美の念を「眼鏡橋」という橋名によって端的に表わした。では彼らにとっての「めがね」とはいったい何であったか。

「めがね」とは「出島」を通じてのみ舶来されたもっとも進歩的なスピノザのレンズであった。それは一個の科学的宝石であり、西欧文明の結晶でもあった。見えぬ眼が薄い、透明なギヤマンによって見えるなど、何と摩訶不思議な幻術であったろう。

この語感は不感性に堕している現代の私たちには、完全に了解されてないのではないか。それは、現代の機械大量生産時代における、安価な工業商品の観念では律せられないのであろう。したがって、これはまた、非常にハイカラな言葉であったに違いない。この命名者は確かに詩人であった。(「眼鏡橋」)

関連するスポット

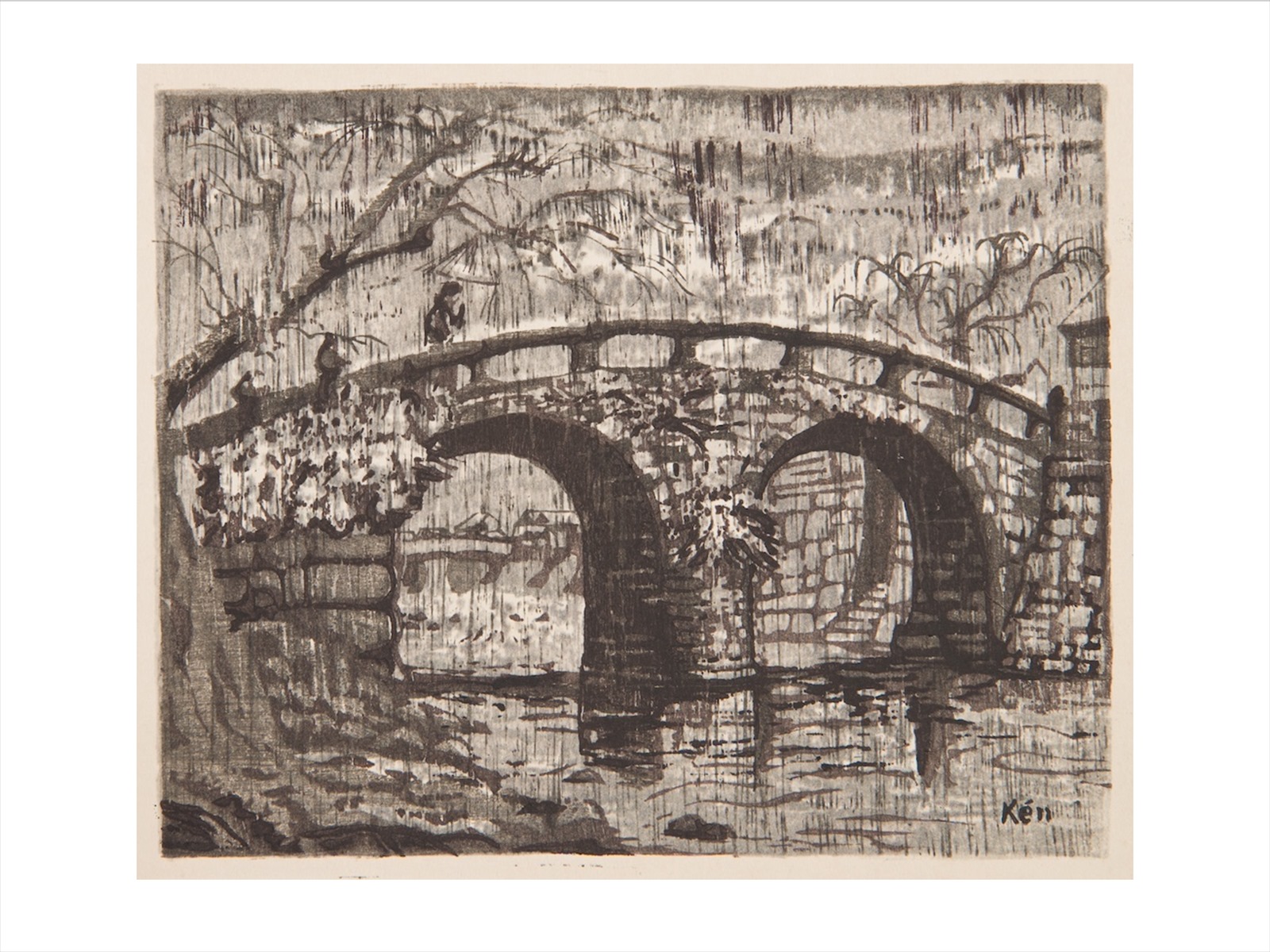

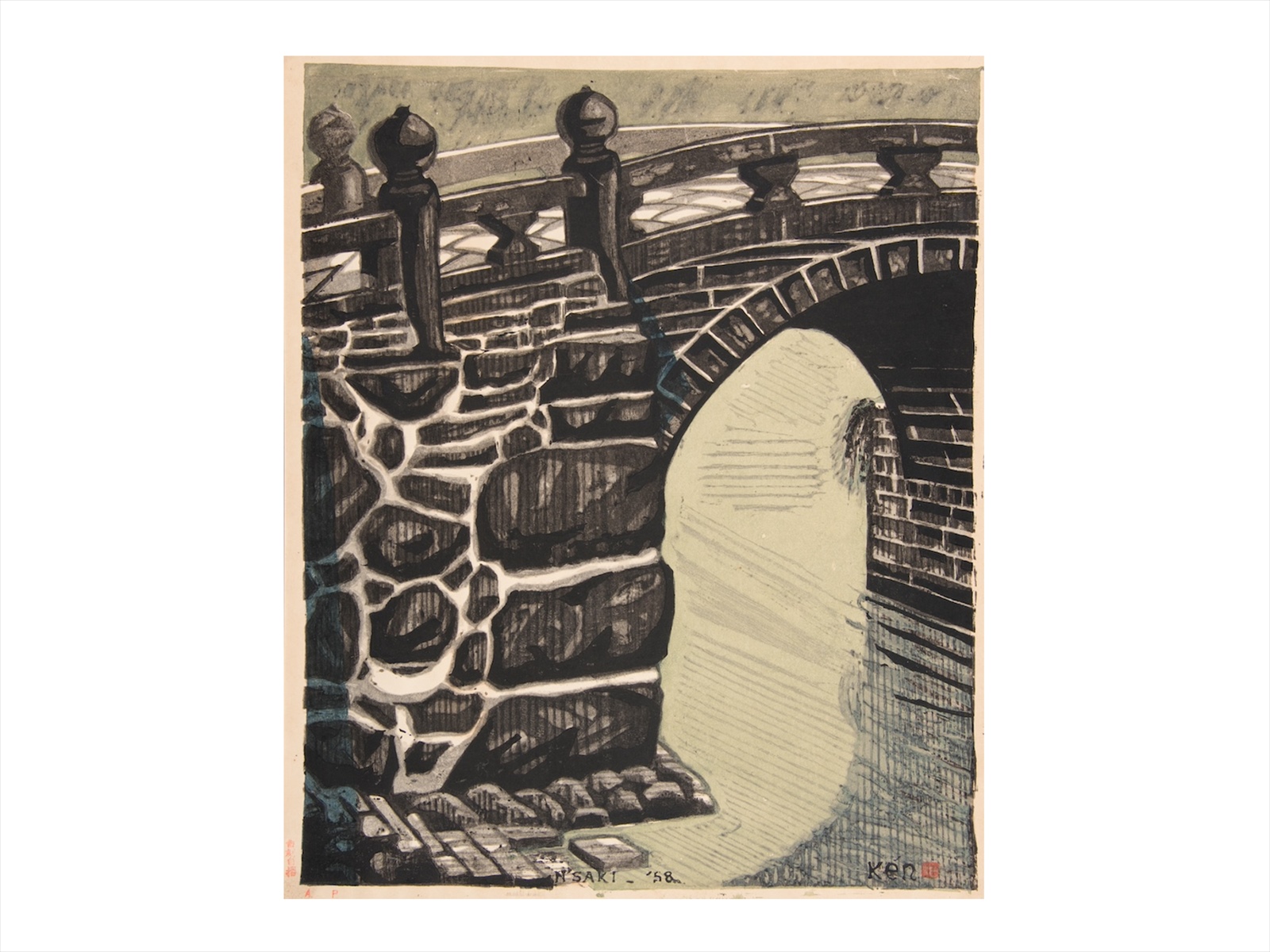

「石組み」1958(昭和33)年

2枚の作品を見比べると、「石組み」では眼鏡橋全体ではなく、橋のたもとにクローズアップしています。この作品が描かれた前年、石の隙間に白い漆喰が塗り込まれたことで、「石組み」の面白さに目を引かれたのかもしれません。

関連するスポット

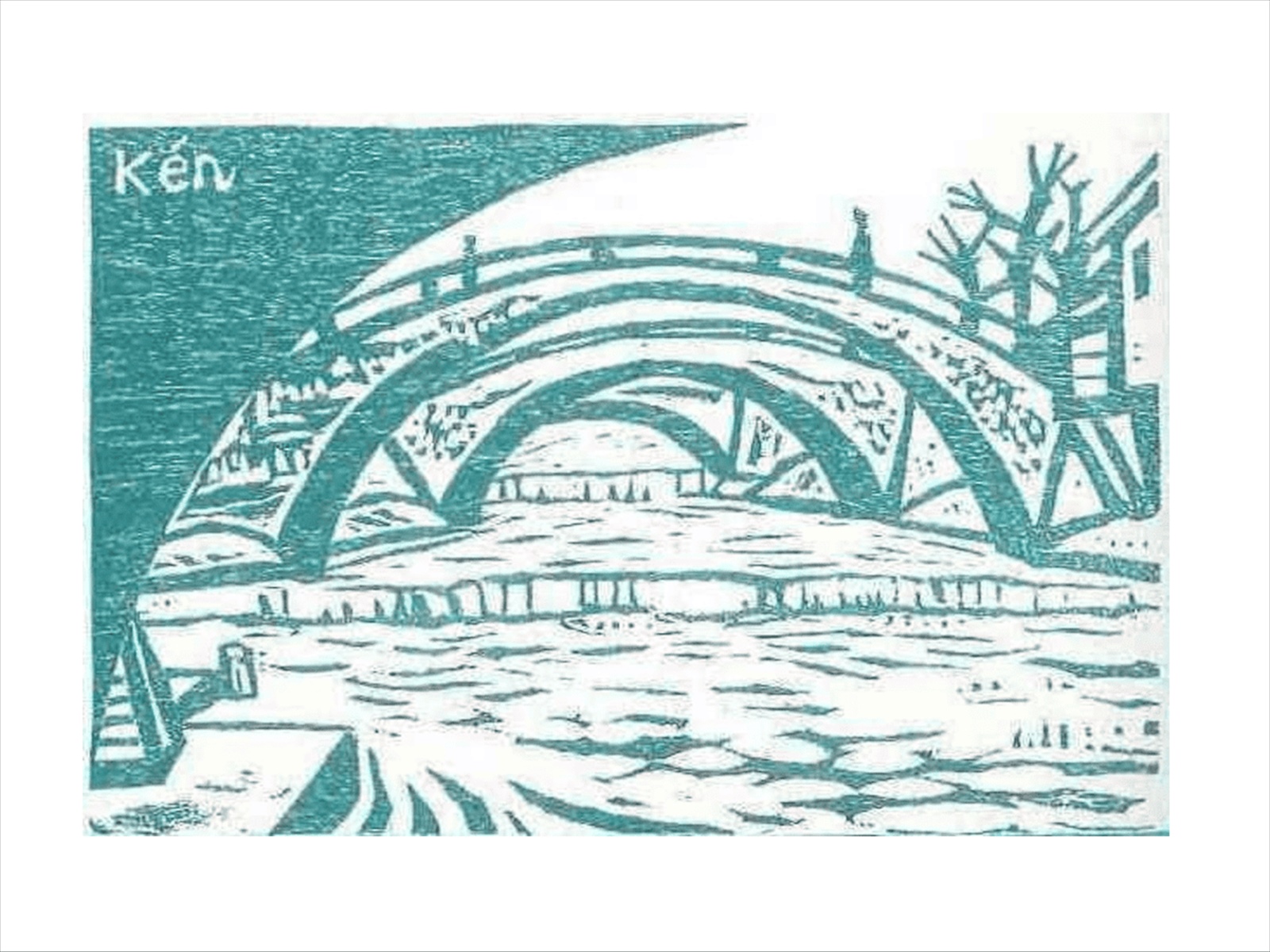

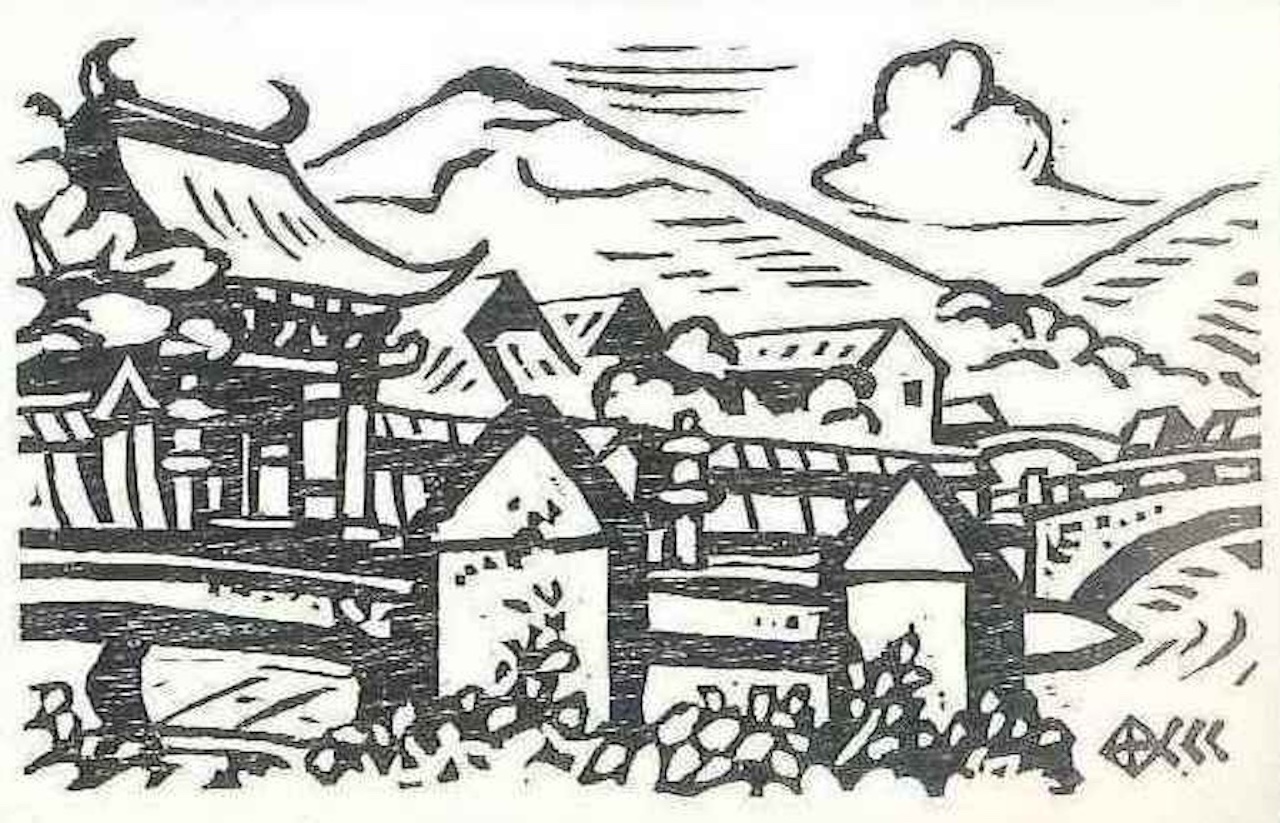

「石橋群像」 1959年(昭和34年)

眼鏡橋に続いて、中島川には次々と石橋が架けられ、田川もその風情を描いています。1982(昭和57年)の長崎大水害により六橋が流失しましたが、「昭和の石橋」としてよみがえっています。

「光永寺前」 1964年(昭和39年)

関連するスポット

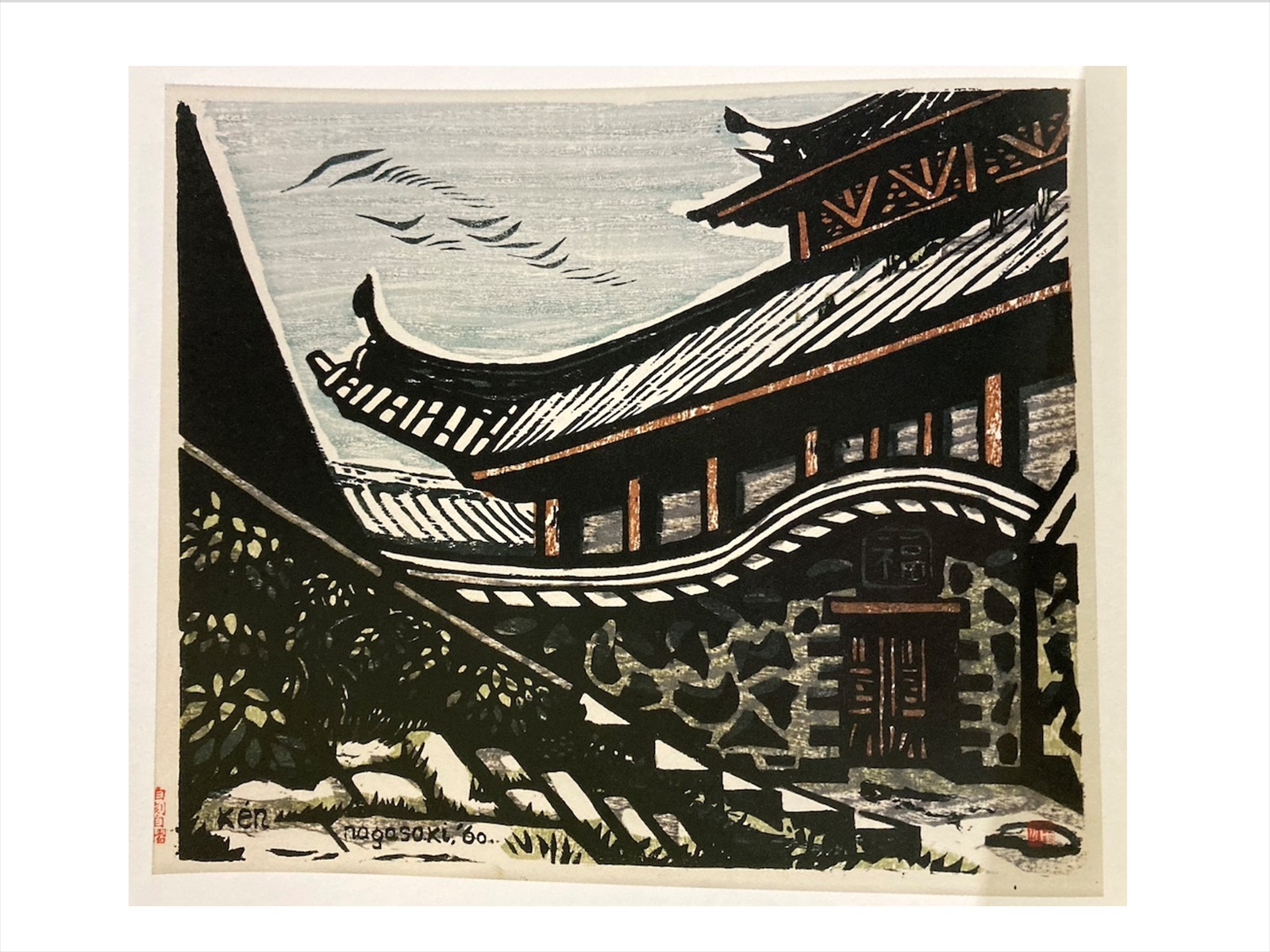

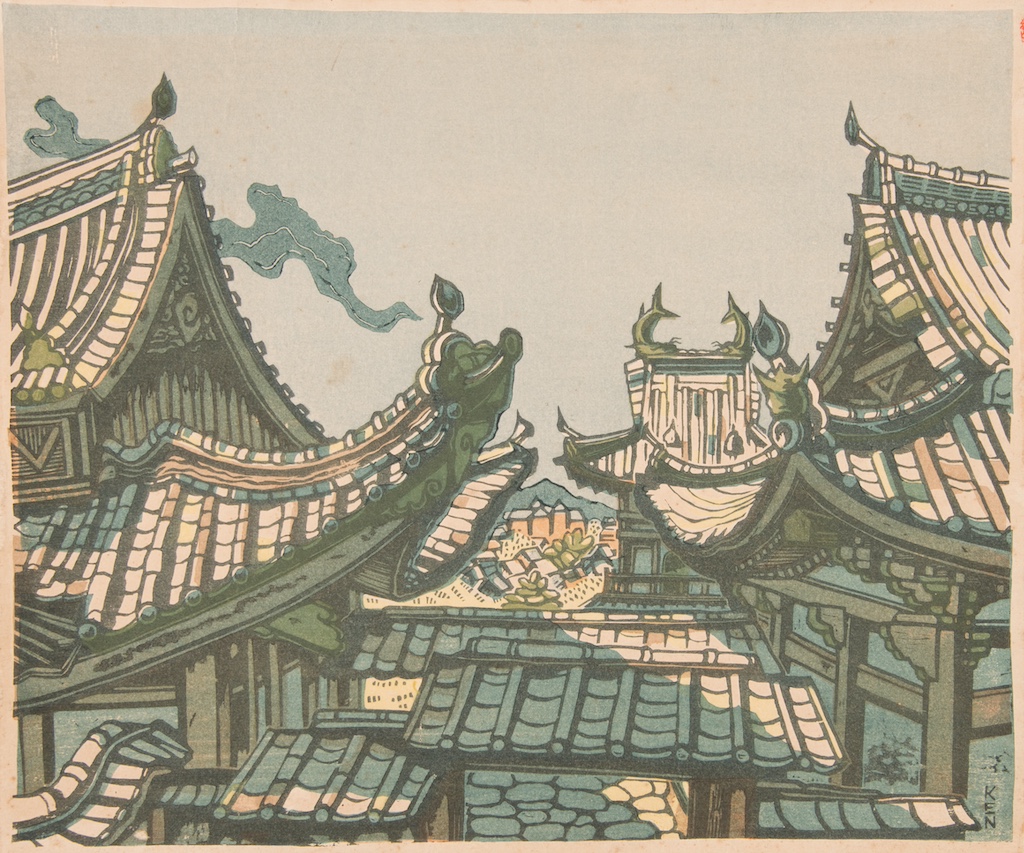

「唐寺福字門」1960(昭和35)年

1624(寛永元)年に創建された日本最古の唐寺で、インゲン豆をもたらした隠元禅師ゆかりのお寺でもあります。田川は近くに住んでいたこともあり、さまざまな場所からの風景を描きました。抹茶とお菓子がいただける方丈には、田川の作品も飾られています。

こういう感情は唐寺以外では滅多に味わえるものではない

中国人は福という字を非常に大事にする。由来、この字の成りたちは、家の中に物が豊かに充ちていて、これで神(天)を祀ると幸せがやってくるというのである。こういう現実的な人間中心の考え方には、かなり道教のにおいがするようである。長崎における四つの唐寺にも「福」が捧げられているが、深く考えねばならぬことと思う。また、大雄(だいおう)宝殿などという言葉も日本語の辞書にはない。いずれは仏教の語であろうが、大雄とは釈迦牟尼のことだとさる方丈の示唆をうけた。

さて、ここ長崎の興福寺大雄宝殿の裏手、すぐそばまで山裾が迫って森閑としている。門——というよりも、くぐり戸の楣上に「福」字の瓦が嵌めこんである。不用品をうまく使ったものと思うが、つくりつけがどことなく間のびしていて、こちらまでが何かほっとなる。こういう感情は唐寺以外では滅多に味わえるものではない。

この字のために、塀にゆるやかなまるみが与えられ、その孤線が大屋根のひたむきな直線に巧まざる伴奏の役目を果たしている。大まかであると同時に息をのむようにピンと張った屋根の二つの線は、奇矯ともみえる軒先の示天の反りへと反転し、その余生を承けるものに石垣の黒い斜面と、裏山への石段、石畳などがある。大雄宝殿の大陸風な持味は、日本人の造形感覚にはないものであって、この画ではこれを中心として、他のあらゆる線が動いている。それはちょうど、日夜をおかぬ長江の畔(ほと)りに立つ富士の、茫洋たる風貌に接するような心地がするのである。

「大雄宝殿」 1959(昭和34)年

「黄檗興福寺」 1961(昭和36)年

関連するスポット

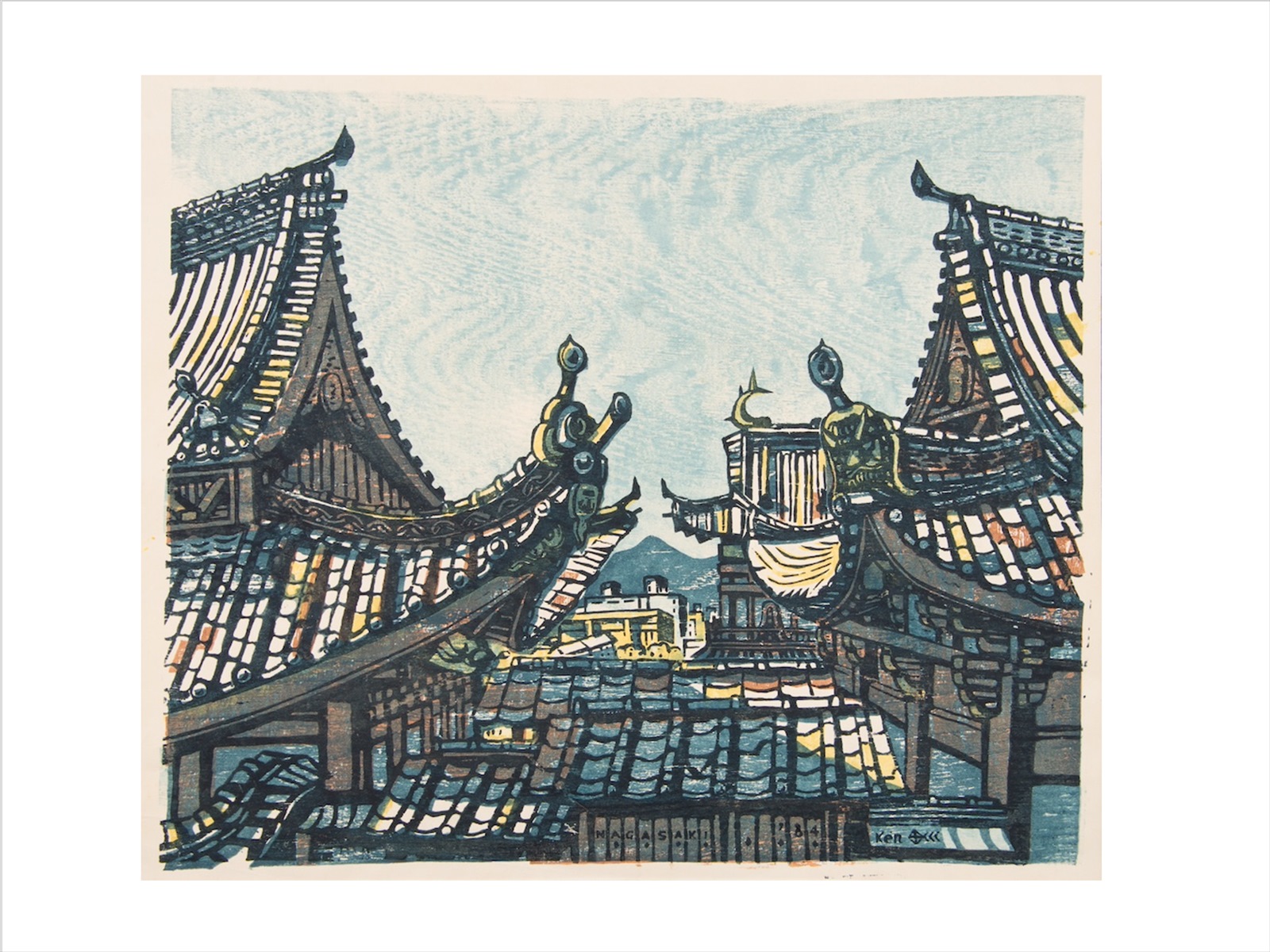

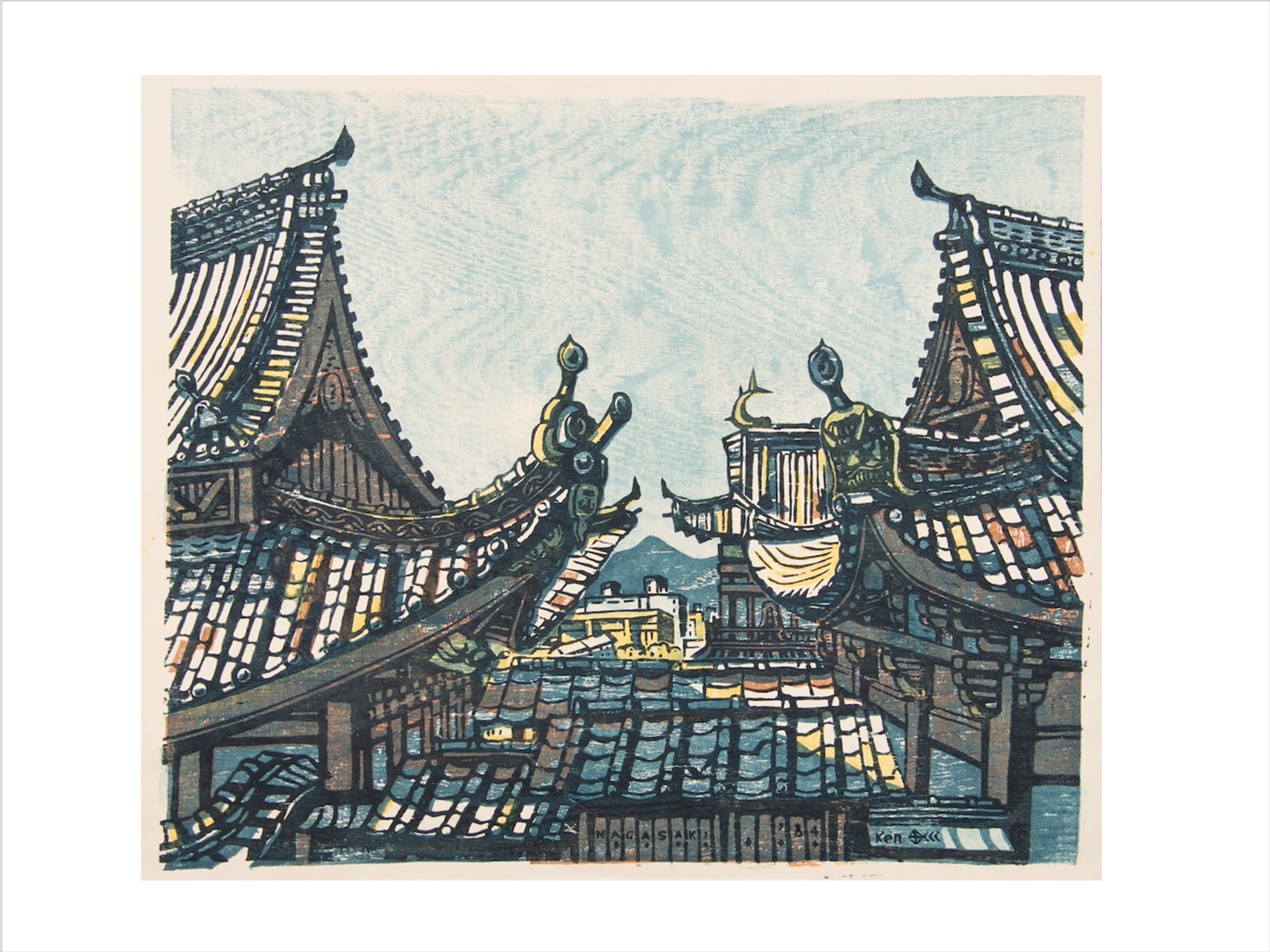

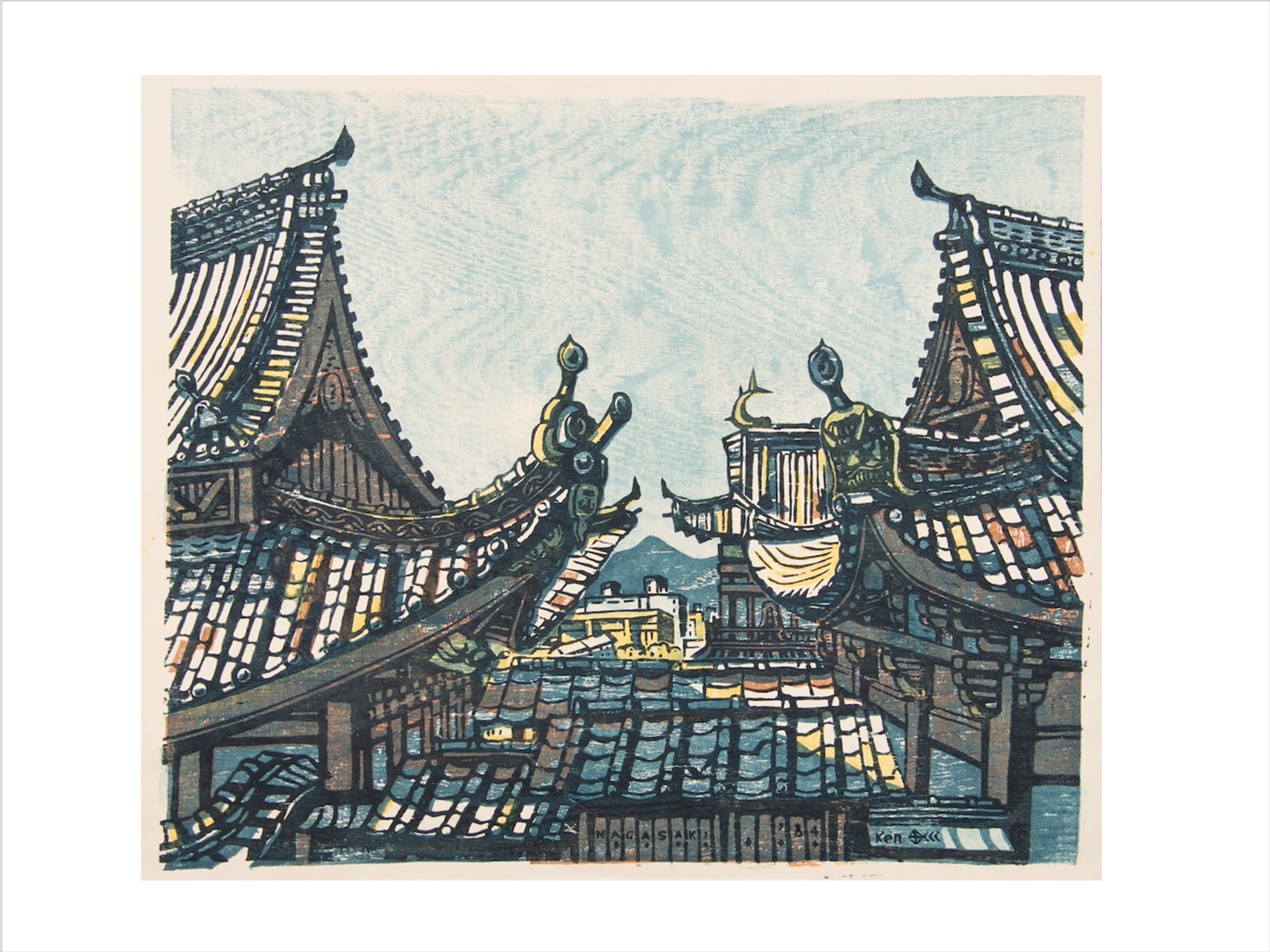

「飛龍の屋根」 1964(昭和39)年

2つの作品のあいだには、30年の歳月が流れています。お寺の建物はおなじですが、あいだから見える建物が、商工会議所(1908(明治41)年築)から長崎市公会堂(1962(昭和37)年築)に変わっています。さらに現在は、19階建ての長崎市役所が、屋根の間を突き抜けて建っています。(※この景色が見える場所は、通常は入ることができません)

この三つの建物をよりどころにして、中国民俗信仰の壮大な夢が展開している

赤寺の裏門をぬけると、ひっそりと別の空気に包まれる。昔はここに下屋をかけて、中国の寝棺を幾段にも積み重ねてあった。このそばを勾配の急な階段が高く風頭へと続いている。一段、二段と数えて十八段目。そこで止まる。くるりと振り向くと、不思議な架構の世界が忽焉(こつえん)とわが眼中にとびこんでくるのであった。向かって左、大雄宝殿。右、媽祖堂。奥に鐘鼓楼。この三つの建物をよりどころにして、中国民俗信仰の壮大な夢が展開している。すなわち天への指向である。たくまずしてシンメトリーを形成するが、みずからそれを破り、からだをそらせ、くねらせ、身もだえしてのたうち、しかしあくまでも天への恭順を失わない。石段を一歩登るごとに手前の屋根が沈んで、向こう側がせり上がってくる。そこには確かに生きものが潜んでいる。だがその生きものの名が、どうしても言葉になって出てこない。(『三十年目の絵』)

「興福寺の屋根」 1933(昭和8)年

関連するスポット

「中島聖堂」1965(昭和40)年

江戸時代に開かれた孔子廟と聖堂は、明治になると途絶え、中島川そばに残されていた門が、1959(昭和34)年に興福寺の境内に移築されています。

その中島川界隈は一種言い知れぬしっとりとした潤いがあった

こういう風景の版画をつくっていて心が傷むのは、長崎の人は、何故こんなものを大事にしないかという事である。私が物心のついた時にはこの聖堂は既に荒廃していたが、その中島川界隈は一種言い知れぬしっとりとした潤いがあった。現代の人は儒教の功罪を云々しても、此を頭から否定し、抹殺することは不可能である。現在、興福寺境内に移築されて消滅をまぬがれたが、それにしても長崎人は根本的に考え直さねばならぬと思う。(「中島聖堂」)

関連するスポット

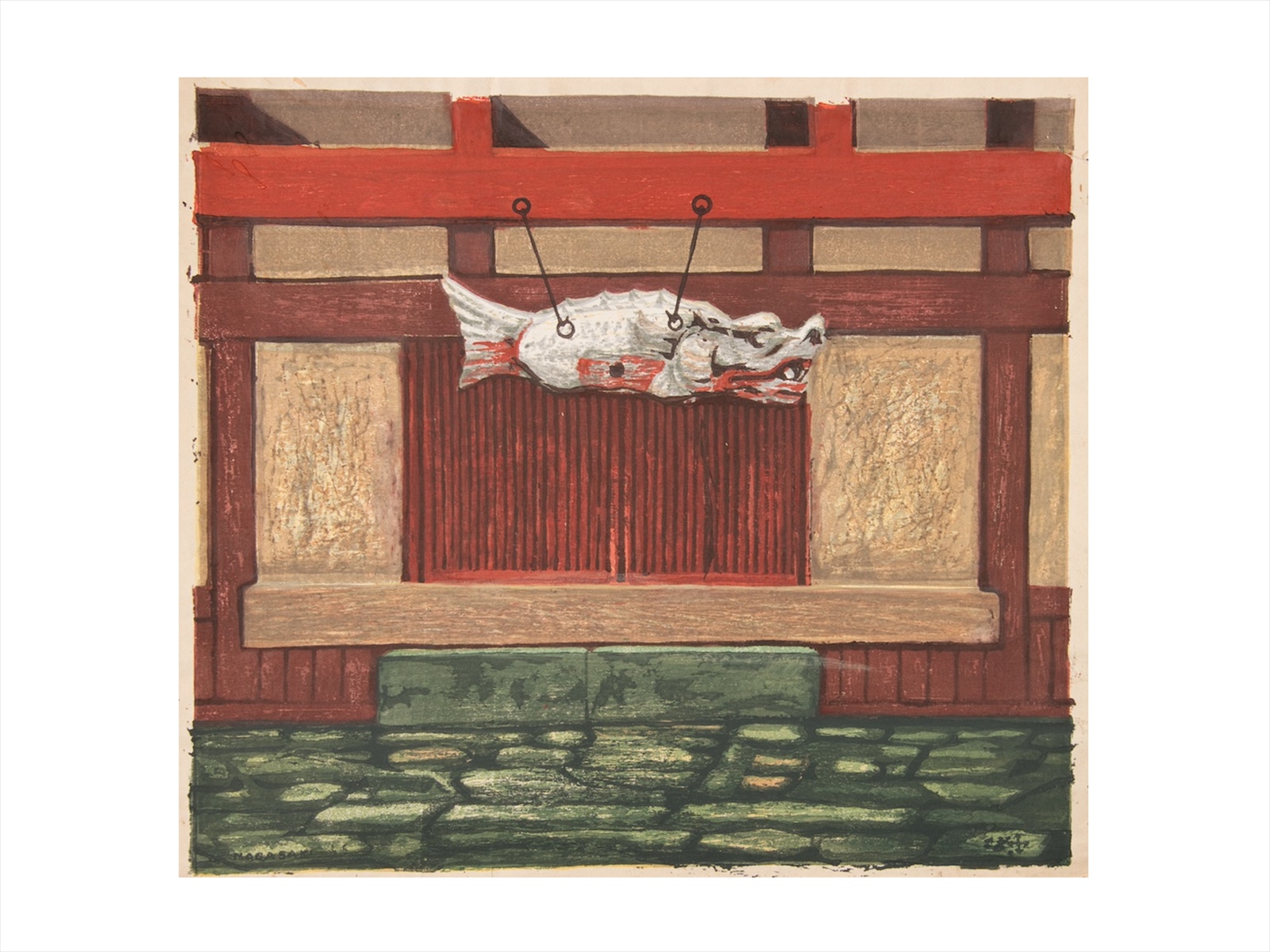

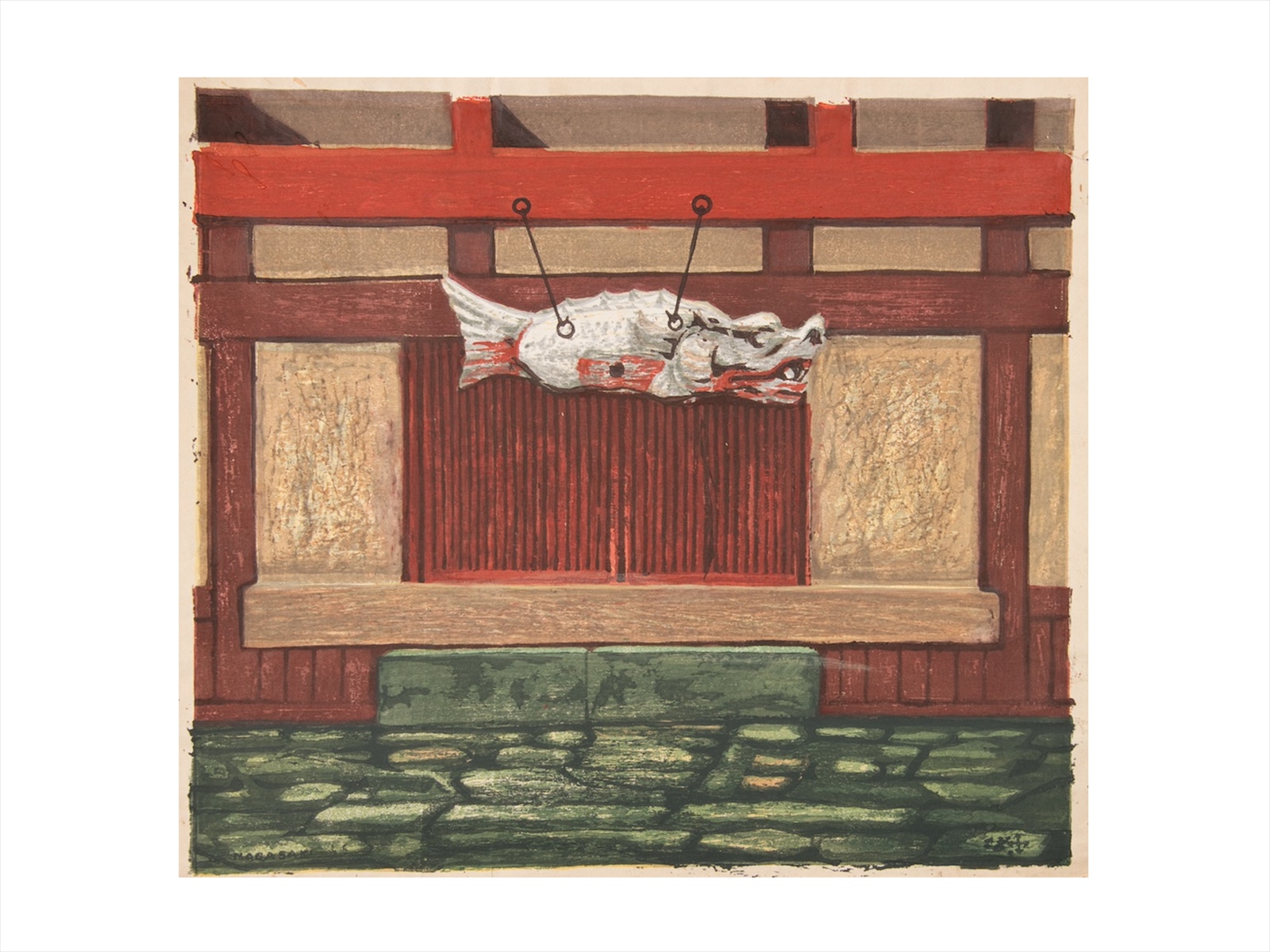

「白い木の魚」1956(昭和31)年

いまも境内に下がる「魚板」を、当時は荒れていた境内で目にとめた田川は、その孤高の姿に打たれ、ひとつの到達点とも言うべき作品を生み出しました。

風化し尽されても尚その底にある風化されぬもの

関連するスポット

「寺町」1934(昭和9)年

私が幼かったころの思い出を、いま書きとめておかなければ

この風景を写生していて、静かに私の脳裏によみがえるのは、大正のはじめ、わが幼かりし頃のさまざまなできごとであった。その回想のなかには、豊かに流れる清冽な川の水があり、陽をうけた私自身の裸身があった。

彦山、伊良林、桜並木、杉山、中島体操場、舞鶴座、中島銭座、上野彦馬邸、聖堂のおばさま、水神社、がたごと回る水車、もやし、うなぎの生けす……。

——眼中の人よ 我老いたり——杜甫はそう歌った。私もこれではいけないとあせる。私が幼かったころの思い出を、いま書きとめておかなければ、その影は永久にとらえようもなくなってしまう。そうすることは私にあえられた恩恵であるのかもしれない。もしそうであるならば、私はそれを次代に伝える義務があるようだ。(「眼中の風景」)

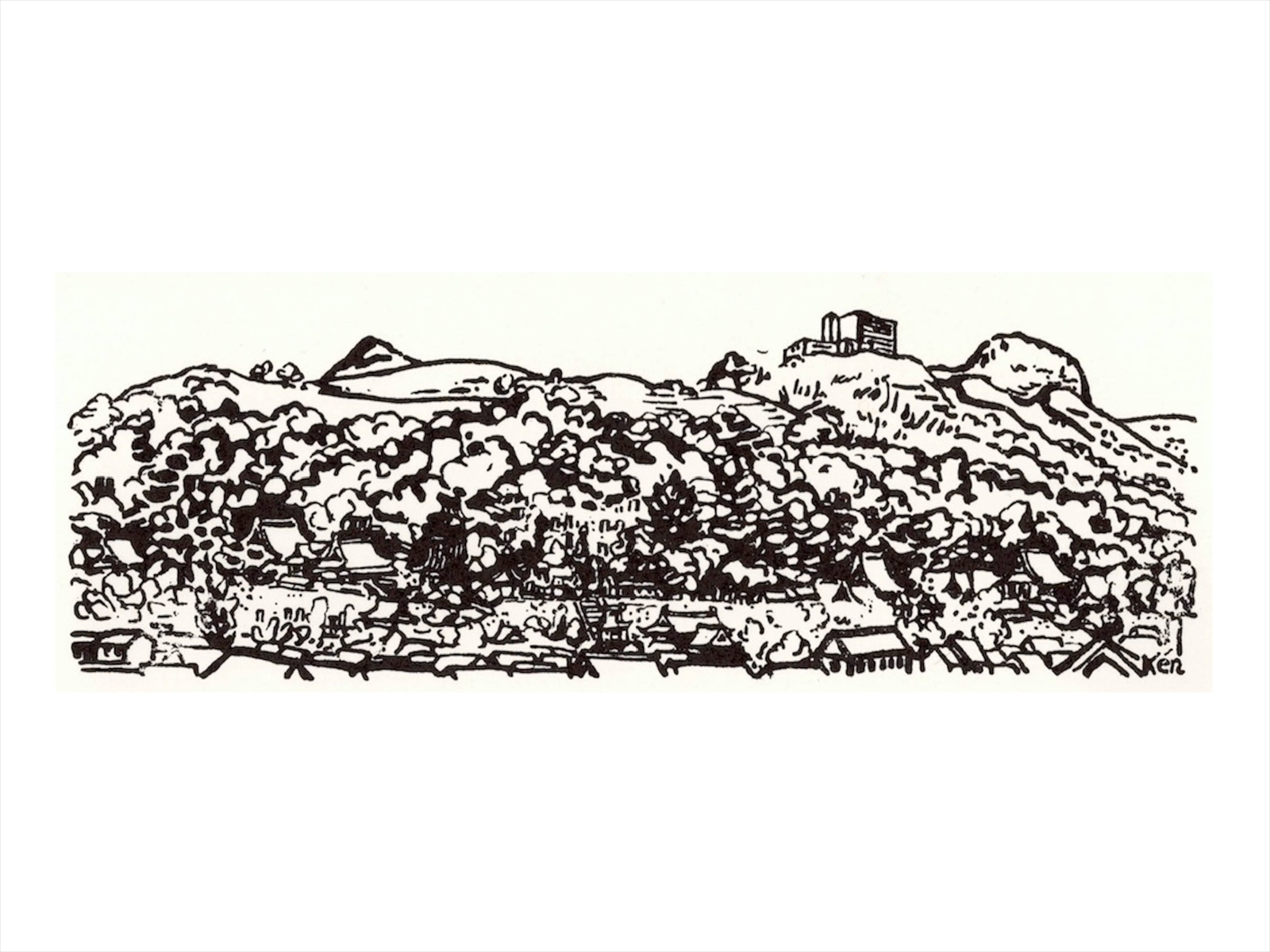

「風頭台地」1961(昭和36)年

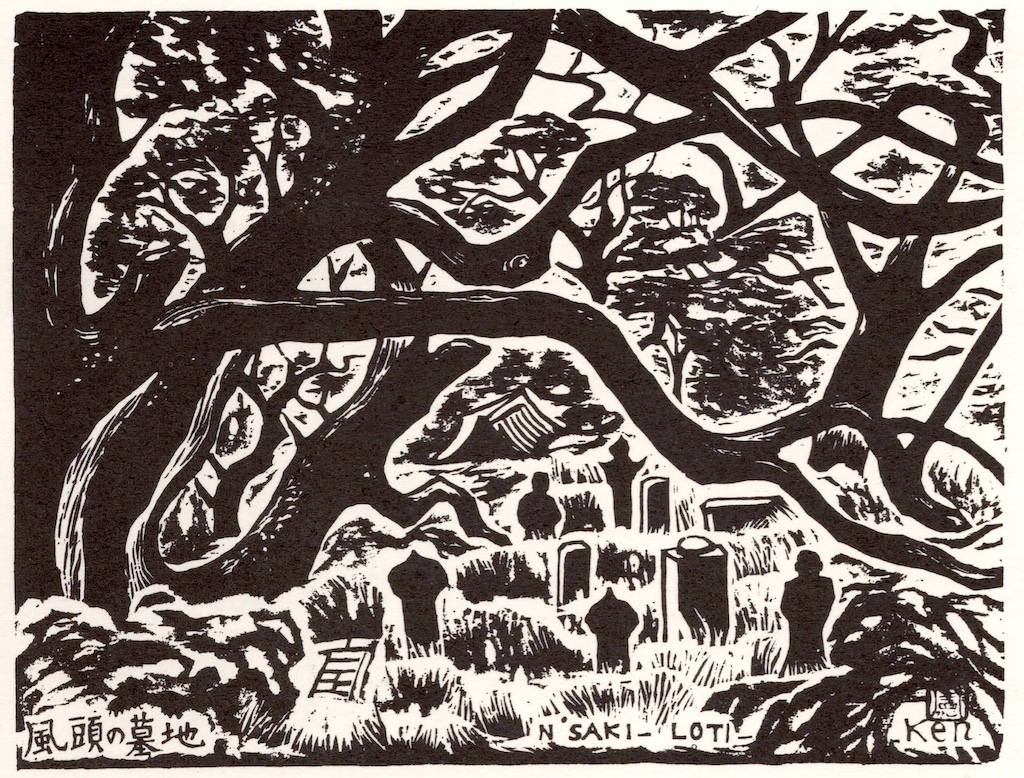

寺町を抱く風頭山の森には、江戸時代から現代までの長崎の人々が眠る墓地が広がっています。町に隣接するお墓の森を、田川は「ブディストの森」と讃えました。

長崎だけの、日本でも他に類例を見ない景観であろう

風頭の西側斜面に密生する樹木の大部分は樟である。その森の緑に抱かれるようにして二つの社と十三の寺と無数の墓地がある。長崎だけの、日本でも他に類例を見ない景観であろう。これについては、いろいろな見方、意見があるようだ。ながい歳月の間には、必然的に墓地はなくなっていくであろうが、こういう精神の領域に属する土地利用法で、何ら言あげせぬ長崎人を私はいいと思う。

実利だけが土地の性格ではあるまい。この宗教的な森が、無言のうちに長崎市民にあたえる影響は、はかり知れぬものがあろう。「沈黙公園」という公園さえもある。(「ブディストの森」)

「風頭の墓地」 (伊良林〜鍛冶屋町一帯) 1957(昭和32)年

関連するスポット

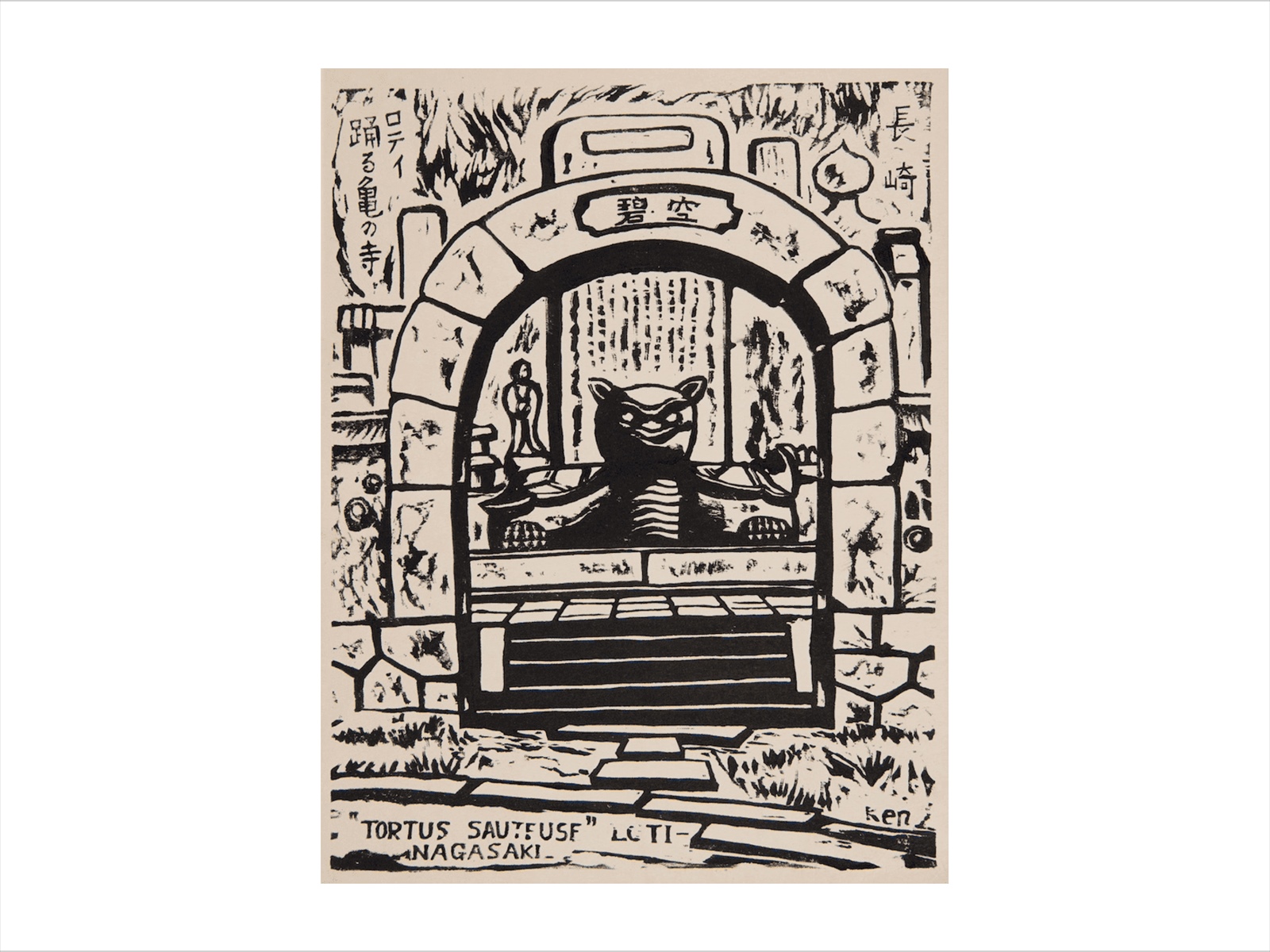

「踊る亀の寺」 1957(昭和32)年

大音寺(鍛冶屋町5-87)に現存する亀の像は、中国の伝説上の「贔屓(ひいき)」で、石碑を乗せたものは「亀趺(きふ)」と呼びます。「石碑に書かれた文を全部読み上げると動き出す」という「都市伝説」もあったのだそう。

関連するスポット

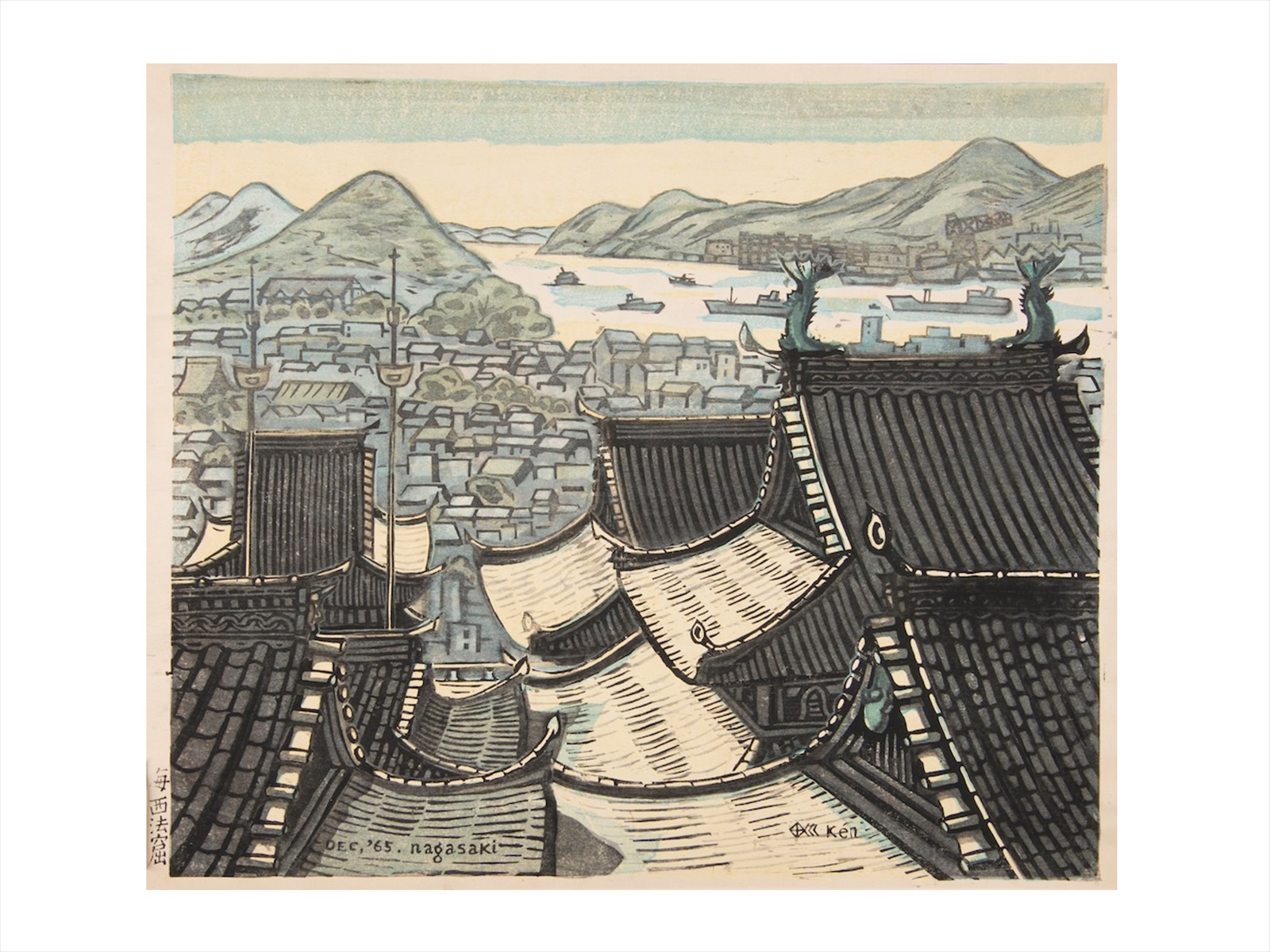

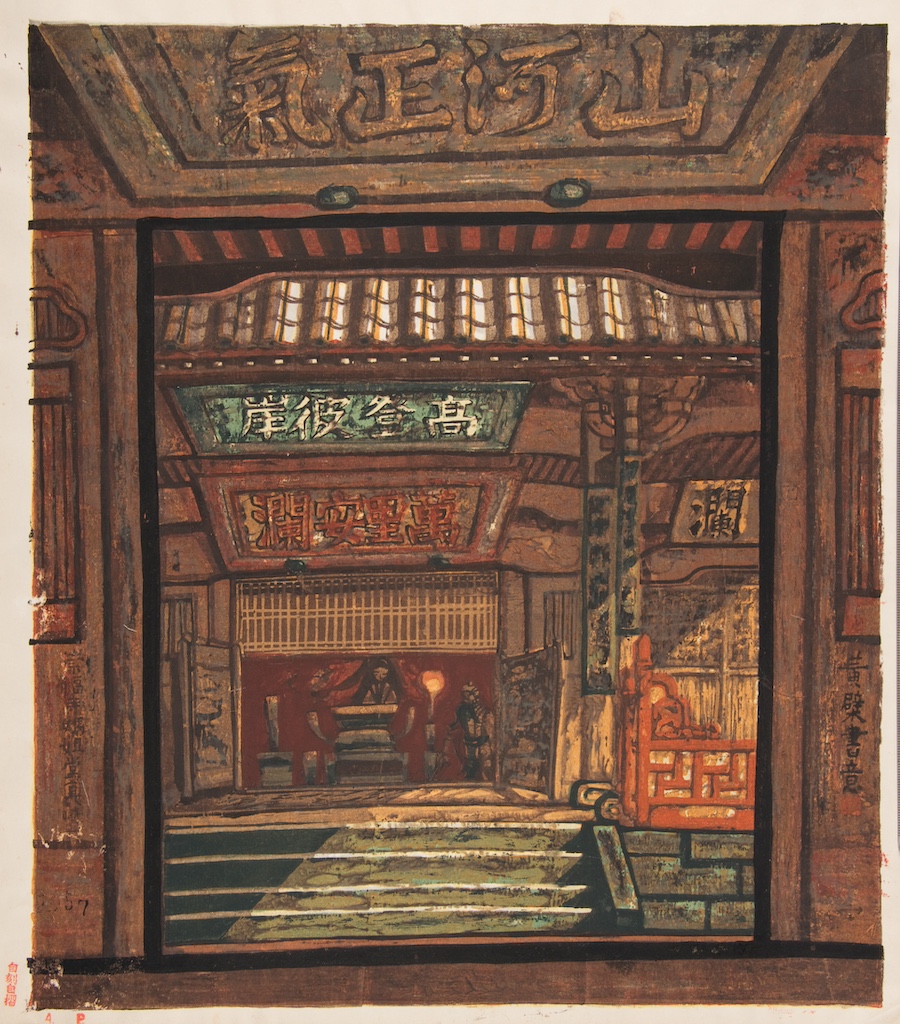

「海西法窟」 1965(昭和40)年

1629(寛永6)年に創建され、第一峰門と大雄宝殿は国宝、鐘鼓楼や護法堂などは重要文化財です。いまも華僑のみなさんにより、航海の女神「媽祖」の祭りや「中国盆」など、中国色豊かな行事が受け継がれています。

心にくいばかりの唐寺の甍の反り、それらを静かに抱擁する町の家並み

ふるさとの山はありがたきかな。心ある人は、師走の一ときを、崇福寺の後山に展開する長崎の自然と歴史の美しい諧調の中に己を解きはなたれるとよい。心にくいばかりの唐寺の甍の反り、それらを静かに抱擁する町の家並み、にび色の港、そこに脈うつ庶民のいとなみ。やがてこの鐘鼓楼の鐘が除夜を告げるだろう。(『海西法窟』)

「唐寺秋色」 1959(昭和34)年

「黄檗書意」 1957(昭和32)年

「禅寺闌秋」 1955(昭和30)年

関連するスポット

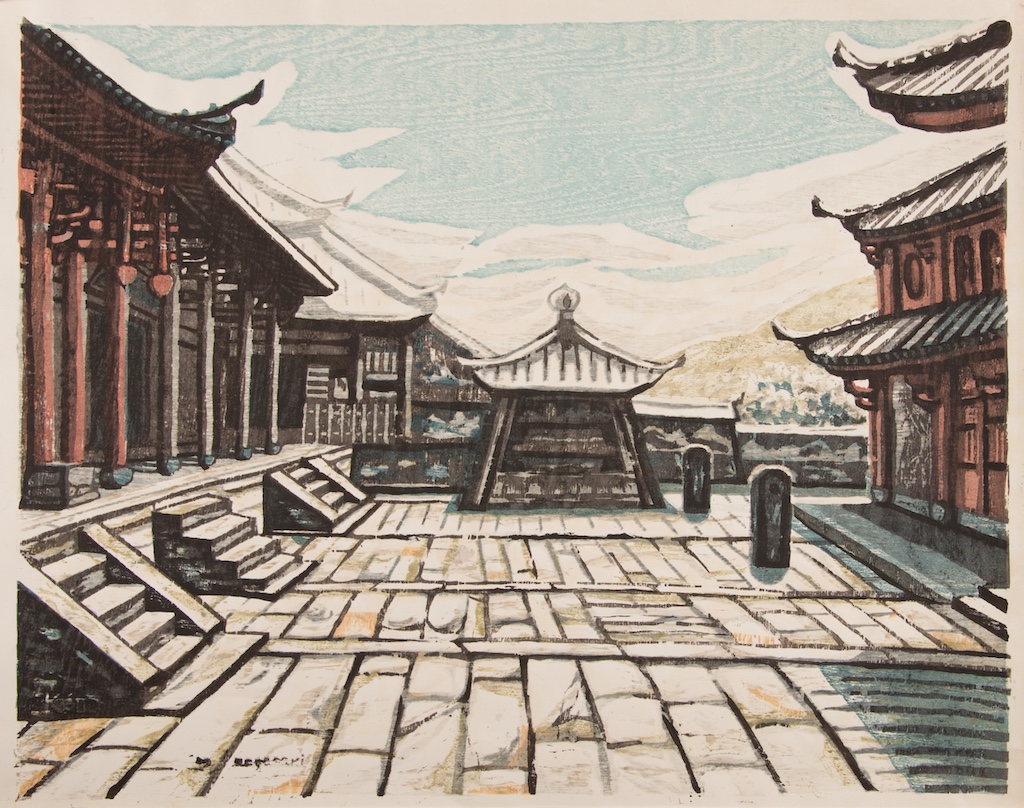

「清水の舞台」1963(昭和38)年

1623(元和9)年に創建された真言宗のお寺ですが、本堂は中国の貿易商が寄進するなど、長崎と中国のつながりが色濃く現れています。

しかも此の舞台は板張りではなく石畳であるのも、流石は長崎である

清水、八坂、祇園、愛宕、などという京風な名前をもつ此の界隈は、実にしっとりした風情をもっている。しかも此の舞台は板張りではなく石畳であるのも、流石は長崎である。ここはまたピエールロティの小説「お菊さん」の舞台にもなっている。話によるとこの唐船海上安全の祈願石燈籠は「長崎三燈籠」の一つだとの事であった。他の二つは金比羅山と大徳寺にあり共に三つ足なのも面白い。(「清水の舞台」)

関連するスポット

版画作品の原画を見られるスポットをご紹介!

いけ州居酒屋むつ五郎

「大浦海岸通り」「くんちの印象」などの作品が飾られています。長崎の地魚や、すり身揚げ、ハトシなどの長崎らしい料理が楽しめます。お昼のお膳もあり。

※繁忙期のため店舗スタッフ様へのお声かけは極力お控えください

【このスポットで見られる作品】

「長崎バンド」 1957(昭和32)年(大浦海岸通り)

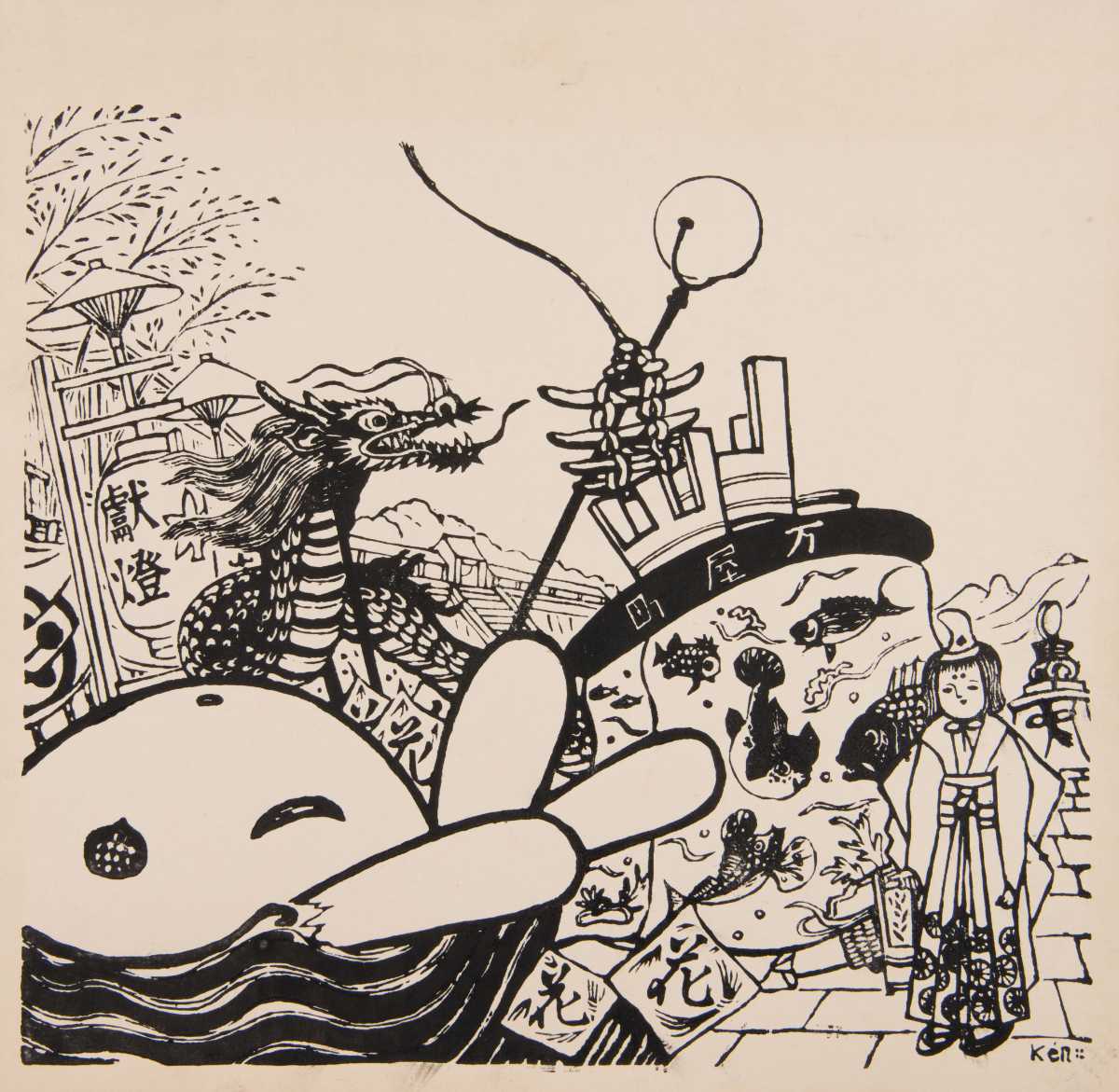

「おくんちの印象」白くじらver. 1955(昭和30)年

一二三亭

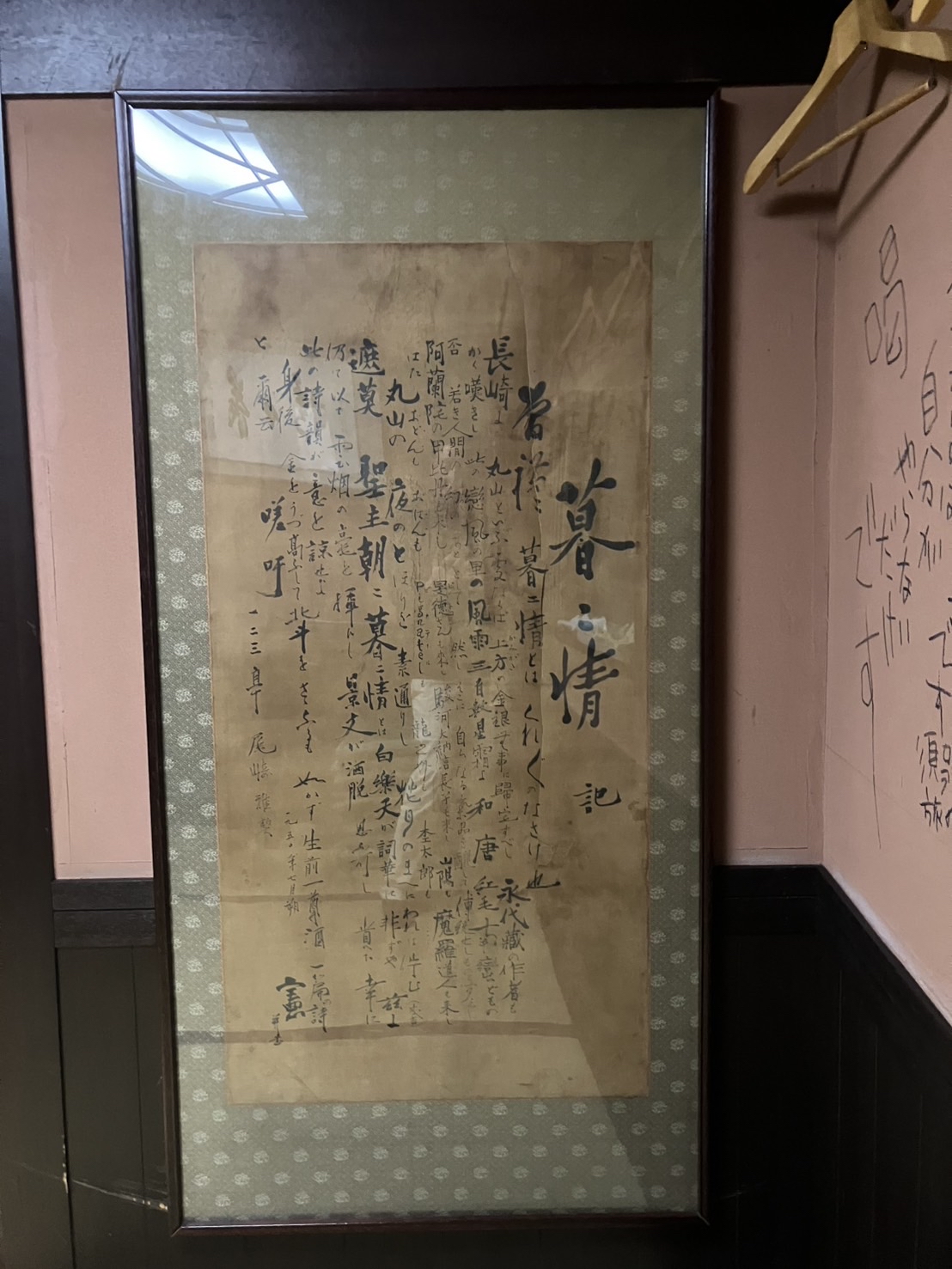

長崎の郷土料理とおじやが名物の小料理屋さんです。営業は夜のみ。奥の部屋には、めずらしい田川の書が飾られています。

関連するスポット

この記事で紹介したスポット

※掲載情報は取材当時のものです。公式サイトでの事前確認をおすすめします。

おすすめ周遊コース

おすすめ記事